गहरपुर गांव की रहने वाली अनुराधा (बदला हुआ नाम) बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से वह अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर सकी। अनुराधा ने जब घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था तब घर में उसके पिता और भाई ने काफ़ी विरोध किया। उनका कहना था कि ये फ़ालतू का काम है। लेकिन जब अनुराधा के इस रोज़गार से घर में आमदनी होने लगी तो उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। क़रीब तीस बच्चों को अनुराधा अलग-अलग शिफ़्ट में पढ़ाती है, जो काफ़ी मेहनत का काम है पर वह कहती है कि, “घर का काम मेरे ऊपर दोहरा बोझ हो जाता है। बच्चों के आने से पहले मुझे अपने घर का काम निपटाना पड़ता है।” वहीं राने गांव में रहने वाली माला (बदला हुआ नाम) सिलाई का काम जानती है। लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी में उसने घर से ही सिलाई का काम शुरू किया, जिससे उसके परिवार को मदद भी मिली। संयुक्त परिवार में रहने वाली माला अपने घर की बड़ी बहु है, चूल्हे-चौके का पूरा ज़िम्मा उसके ऊपर है। घर वाले उसकी कमाई में तो साझेदारी करते हैं लेकिन उसके हिस्से के काम में कोई हिस्सेदारी नहीं करता है, जिसके चलते वह सिलाई के काम के लिए बहुत कम समय निकाल पाती है।

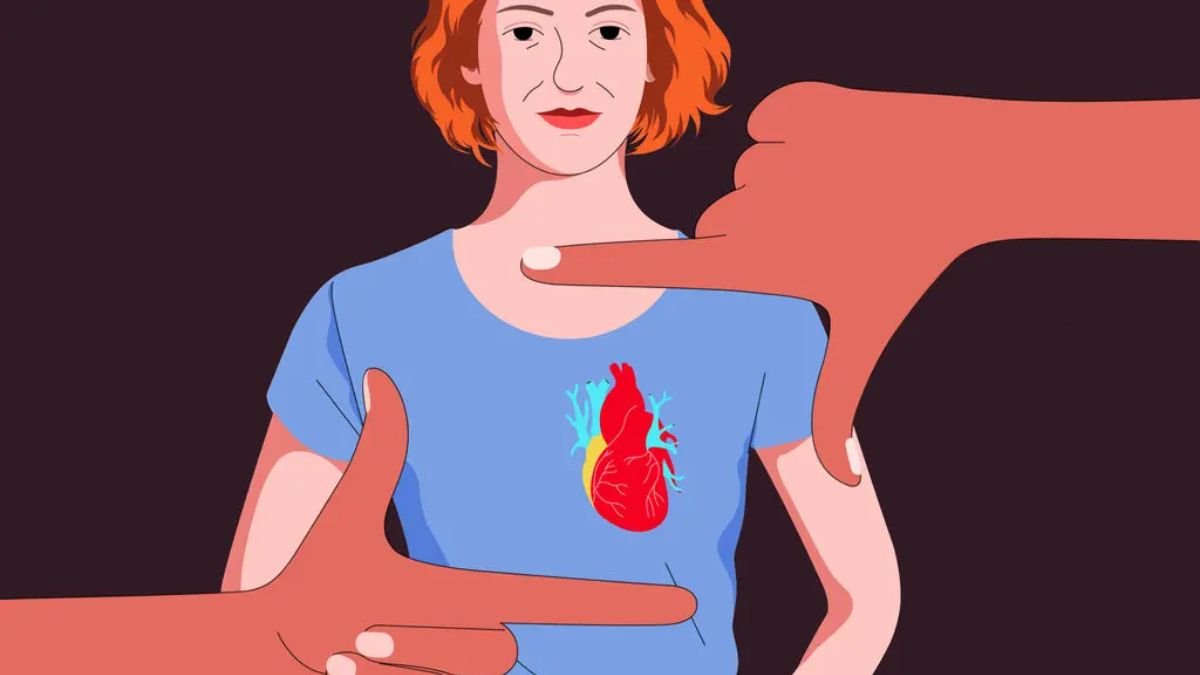

गहरपुर की अनुराधा और राने की माला, दोनों कहने को तो स्वावलंबी महिलाएं हैं, आत्मनिर्भर हैं। घर की आमदनी में अपना अच्छा ख़ासा योगदान भी देती हैं लेकिन इन सबके बावजूद वे दोहरे संघर्ष की मार झेलती हैं। यह क़िस्सा सिर्फ अनुराधा और माला का नहीं बल्कि पूरे देश में कामकाजी महिलाओं का है। महिलाएं जब काम के लिए निकलती हैं तो उनके हिस्से की घर की जिम्मेदारियां उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। उन्हें घर के काम के बाद ही अपने काम के लिए निकलना पड़ता है। कामकाजी महिलाओं पर दोहरा बोझ होता है, एक तो उनके घर के काम का और दूसरा उनकी नौकरी का। लेकिन इस बोझ का अधिक भार उन महिलाओं पर ज़्यादा होता है, जिनका कार्यस्थल उनका अपना घर होता है। जो घर में ट्यूशन पढ़ाने या फिर सिलाई जैसे काम करती है।

आजकल ‘महिला स्वरोज़गार’ की बात ज़ोरों पर है। सरकार और कई स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ़ से इस दिशा में प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमारे घर, परिवार और समाज कितने तैयार हो सके हैं, यह एक बड़ा सवाल है।

और पढ़ें : कम मज़दूरी और लैंगिक हिंसा : मज़दूर महिलाओं के जीवन की सच्चाई

हमारे समाज में महिलाओं के काम को ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती है, खासकर तब जब महिलाएं स्वरोज़गार करती हैं। उनके काम को फ़ालतू बताकर अक्सर उनका तिरस्कार किया जाता है। वे महिलाएं जो घर से ही काम करती हं, उनके लिए काम का समय अन्य कामकाजी महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा सीमित होता है। वे घर की एक भी ज़िम्मेदारी को ना नहीं कर सकती है। ध्यान देने वाली ये है कि वे महिलाएं जिनका कार्यस्थल उनका अपना घर होता है, वो अक्सर निम्न या मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, जहां अक्सर परिवार आर्थिक तंगी की मार झेलते और महिलाओं को कमतर आंकते हैं। ऐसे में जब महिलाएं अपने घर में ही किसी रोज़गार की शुरुआत करती हैं तो उन्हें अपने काम के दौरान भी घर के काम का बोझ उठाना पड़ता है। आजकल ‘महिला स्वरोज़गार’ की बात ज़ोरों पर है। सरकार और कई स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ़ से इस दिशा में प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमारे घर, परिवार और समाज कितने तैयार हो सके हैं, यह एक बड़ा सवाल है। ग़ौर करने वाली बात है कि महिलाएं जब अपने रोज़गार से पैसे कमाती हैं तो इसमें पूरा परिवार हिस्सेदारी करता है, लेकिन जैसे ही काम में साझेदारी की बात आती है तो उसमें वे अपने हाथ पीछे खींच लेता है।

घर के काम के दबाव के चलते अक्सर निम्न मध्यमवर्गीय परिवार की महिलाएं रोज़गार के बारे में सोच नहीं पाती है और जब आर्थिक तंगी बढ़ती है तो वह स्वरोज़गार की बजाय नौकरी करने का रास्ता चुनती हैं, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता होता है कि अगर उन्होंने अपने घर को अपना कार्यस्थल बनाया तो उनपर घर के काम का दबाव हमेशा बना रहेगा, जिसका बुरा असर उनके रोज़गार पर पड़ेगा। घर के काम का बोझ अधिकतर कामकाजी महिलाओं को ढोना पड़ता है। सोशल मीडिया के जमाने में अक्सर लोग लैंगिक समानता को लेकर बड़ी-बड़ी बातें लिखते है और अपने भाषणों में महिला-पुरुष समानता की बातें कहते हैं, लेकिन अपने घर जाकर यही लोग घर के सारे काम और रोटी बनाने की उम्मीद महिलाओं से ही करते हैं। हमें समझना होगा कि लैंगिक समानता और संवेदनशीलता की शुरुआत सोशल मीडिया से नहीं बल्कि इसे अपनी रोज़ की ज़िंदगी में लागू करने से होगी। जब हम अपने अपने घर के काम में समानता और संवेदनशीलता लाएँगें तभी असल मायने में लैंगिक समानता लागू होगी।

और पढ़ें : महिलाओं को मिलना चाहिए उनके घरेलू श्रम का हिसाब

तार्किक रूप से स्वरोज़गार आर्थिक रूप से मज़बूत भविष्य का अच्छा आधार बन सकता है। ये न केवल इंसान के हुनर को पहचान दे सकता है बल्कि हर दिन एक नई मज़बूती भी दे सकता है, लेकिन जैसे ही इस स्वरोज़गार के साथ ‘महिला’ शब्द जुड़ता है इसमें भागीदारी की संभावना सीमित होने लगती है, क्योंकि घर के काम और परिवार की पितृसत्तामक संकीर्ण सोच के सामने महिलाओं का हौसला पस्त पड़ने लगता है। चूंकि हमारे समाज में महिलाओं का दोयम दर्जे का माना जाता है इसलिए उनके रोज़गार में पैसा लगाने में परिवारवालों की भी विशेष रुचि नहीं होती है और अब बचता है उनका घर जो उनका कार्यस्थल बन सकता है, लेकिन काम और सोच के दोहरे बोझ के डर से महिलाएं अपने कदम बढ़ाने से डरती हैं।

मैंने अक्सर लोगों, खासकर मर्दों को ये कहते हुए सुना है, “महिलाएं काम (रोज़गार) नहीं करना चाहती है, उनका भी सिर्फ़ चूल्हे-चौके में ही मन लगता है।” ये कहना आसान है, पर जब हम इसकी वजह तक जाते हैं तो समझ सकते है कि महिलाओं की रोज़गार की दिशा में रुचि कम क्यों है क्योंकि उन्हें मालूम है कि समाज जिस समय कामकाजी महिला से अच्छी आमदनी की उम्मीद करता है ठीक उसी समय वो महिला से घर को अच्छे से संभालने के साथ-साथ, अच्छी मां, बहु, पति और तमाम रिश्ते निभाने की उम्मीद भी करता है। पितृसत्ता की ये उम्मीद महिला के मनोबल को हमेशा प्रभावित करती है और नतीजतन महिला भी चूल्हे-चौके में ही अपना मन रमने को मजबूर हो जाती है।

इतना ही नहीं जब एक बच्ची अपनी मां को उसके रोज़गार के चलते तिरस्कृत और हिंसा का शिकार होते देखती है तो उसमें रोज़गार के प्रति उदासीनता आने लगती है। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां बड़े होने पर अवसर मिलने के बावजूद कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने घर (जो उनकी पहली पाठशाला होता है) में किसी महिला को हिंसा और तिरस्कार मुक्त रोज़गार करते नहीं देखा। हमें समझना होगा कि जब हम एक महिला के आर्थिक स्वावलंबन के लिए उसका मनोबल तोड़ते है या फिर महिला रोज़गार में किसी भी तरह की ख़लल डालकर उन्हें हतोत्साहित करते है तो उससे सिर्फ़ वो महिला ही नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी महिला रोज़गार के प्रति हतोत्साहित हो जाती है। अब सवाल है कि नौकरीपेशा/कामकाजी महिला पर दोहरे काम का भार आख़िर कब तक ज़ारी रहेगा?

और पढ़ें : कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव और यौन उत्पीड़न का सामना करती महिलाएं

तस्वीर : श्रेया टिंगल फेमिनिज़म इन इंडिया के लिए