फ़िल्में केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती हैं, बल्कि समाज का आईना भी होती हैं। जब कोई फ़िल्म इतिहास की बड़ी घटनाओं या राजनीति की उलझनों को दिखाती है, तो उसका असर और भी गहरा हो जाता है। भारतीय सिनेमा में कई बार ऐसा हुआ है कि अतीत की घटनाओं को पर्दे पर उतारकर उन्हें आज के हालात से जोड़ा गया है। निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की ‘द बंगाल फ़ाइल्स’ फिल्म भी इसी दिशा में बनाई गई है। यह फ़िल्म साल 1946 के दंगे, नोआखाली की हिंसा, विभाजन की पीड़ा और आज की राजनीति के बीच संबंध जोड़ने की कोशिश करती है। पिछले कुछ समय से यह फ़िल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है । कभी इसकी कहानी और विषय को लेकर, तो कभी इसके पेश करने के तरीके को लेकर। दर्शकों और आलोचकों के बीच यह सवाल बार-बार उठ रहा है कि क्या यह फिल्म सच में हमें इतिहास की गहराई और जटिल सच्चाइयों से परिचित कराती है, या फिर यह केवल भावनाओं को जगाने और राजनीतिक बयानबाज़ी तक ही सीमित रह जाती है।

फ़िल्म की कहानी और इतिहास का प्रस्तुतीकरण

फ़िल्म की शुरुआत आधुनिक समय से होती है जहां एक महिला पत्रकार रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाती है और उसकी तलाश में एक सीबीआई अधिकारी जांच शुरू करता है। यह जांच धीरे-धीरे दर्शक को अतीत की ओर ले जाती है, बंगाल दंगों और विभाजन के दौर में। इस हिस्से में सांप्रदायिक हिंसा, सामाजिक बिखराव और मानवीय त्रासदियों की झलक मिलती है। फिर कहानी वर्तमान दिल्ली और बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियों पर लौट आती है। इस तरह का फ्लैशबैक-फॉरवर्ड ढांचा साफ़ तौर पर यह संदेश देता है कि इतिहास केवल अतीत तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी परछाइयां आज भी हमारे समाज और राजनीति में मौजूद हैं। कहानी उस दौर को दिखाती है जब बंगाल राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा और तनाव से जूझ रहा था। निर्देशक ने इसे भावनात्मक अंदाज़ में पर्दे पर उतारने की कोशिश की है।

फ़िल्म की शुरुआत आधुनिक समय से होती है जहां एक महिला पत्रकार रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाती है और उसकी तलाश में एक सीबीआई अधिकारी जांच शुरू करता है। यह जांच धीरे-धीरे दर्शक को अतीत की ओर ले जाती है, बंगाल दंगों और विभाजन के दौर में।

शुरुआती दृश्य काफ़ी प्रभावशाली लगते हैं और दर्शक को ऐसा अहसास कराते हैं मानो वह किसी गंभीर दस्तावेज़ी (डॉक्यूमेंट्री ) फ़िल्म का हिस्सा देख रहे हों। हालांकि, फ़िल्म आगे बढ़ते-बढ़ते अपनी पकड़ खो देती है। कुछ घटनाओं को ज़रूरत से ज़्यादा नाटकीय बना दिया गया है, जबकि कई अहम पहलुओं को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है। यही वजह है कि सिनेमाई प्रभाव और इतिहास की सच्चाई के बीच का अंतर साफ़ दिखने लगता है। पटकथा का ढांचा महत्वाकांक्षी है लेकिन हर जगह प्रभावशाली नहीं ठहरता। फ्लैशबैक और वर्तमान के बीच का आना-जाना कई बार दर्शकों को उलझा भी देता है। पत्रकार और सीबीआई अधिकारी जैसे किरदार कहानी को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन इनकी अपनी गहराई पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। अगर इन्हें और विस्तार दिया जाता तो दर्शक आधुनिक समय से अतीत की यात्रा को और मजबूती से महसूस कर पाते।

जनता, संघर्ष और फ़िल्म की सीमाएं

निर्देशक ने हिम्मत दिखाते हुए बंगाल के कठिन दौर को पर्दे पर लाने की कोशिश की, लेकिन उनका नज़रिया अधूरा सा लगता है। उन्होंने हिंसा और व्यक्तिगत दुख पर ज़्यादा ध्यान दिया, जबकि उस समय के असली मुद्दे जैसे वर्ग संघर्ष, किसान आंदोलन और मज़दूरों की लड़ाई को लगभग नज़रअंदाज़ कर दिया । यह वही दौर था जब बंगाल की गली-गली में वामपंथी विचारधारा लोगों को संगठित कर रही थी, खेतों और फैक्ट्रियों से लेकर विश्वविद्यालयों तक नई चेतना फैल रही थी। विभाजन और दंगों की पीड़ा के बीच भी जन आंदोलन, मजदूर एकता और किसान प्रतिरोध ने इस समाज को टिकाए रखा। लेकिन फ़िल्म इन जीवंत इतिहास के बजाय केवल भय और आंसुओं पर टिक जाती है।

यह फ़िल्म साल 1946 के दंगे, नोआखाली की हिंसा, विभाजन की पीड़ा और आज की राजनीति के बीच संबंध जोड़ने की कोशिश करती है। पिछले कुछ समय से यह फ़िल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है । कभी इसकी कहानी और विषय को लेकर, तो कभी इसके पेश करने के तरीके को लेकर।

यह कहना बिल्कुल सही है कि अगर इतिहास को सिर्फ़ खून-खराबे की कहानी बनाकर दिखाया जाए, तो वह अधूरा और भ्रामक हो जाता है। जब निर्देशक जनता के संघर्ष, उनकी एकजुटता और विविधता को नहीं दिखाते, तो फ़िल्म सिर्फ़ “आधा बयान” बन कर रह जाती है। इसमें जनता की ताक़त, सत्ता और सांप्रदायिक ताक़तों के खिलाफ़ उनका मिलकर खड़ा होना नज़र नहीं आता, और यही वजह है कि फ़िल्म एकतरफ़ा और सीमित बनकर जाती है। इससे इतिहास का असली, वर्गीय और सामूहिक सच छिप जाता है, और फ़िल्म अनजाने में सत्ता के बनाए नैरेटिव को ही मज़बूत करने लगती है। कुल मिलाकर, निर्देशक ने हिम्मत तो की है, लेकिन उनकी नज़र जनता और वर्ग संघर्ष की सच्चाइयों तक नहीं पहुंच पाती।

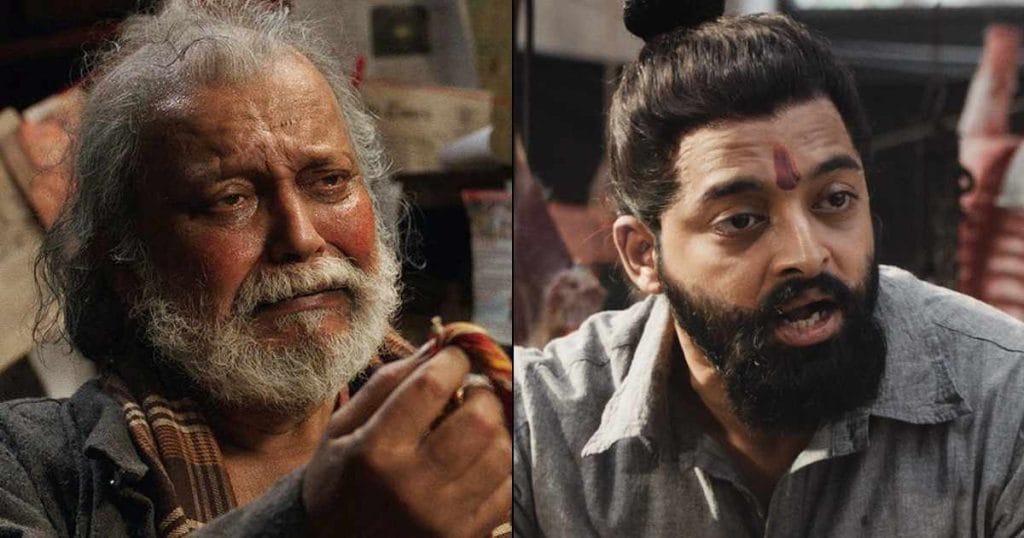

फ़िल्म में अभिनय की ताक़त और कमी

फ़िल्म के कलाकारों ने अपने हिस्से का काम बख़ूबी किया है। कई दृश्यों में उनका अभिनय इतना प्रभावशाली है कि दर्शक अपने आप ही भावुक हो जाते हैं। किसी माँ का अपने बच्चे को खो देने का दर्द, किसी नौजवान का डर और गुस्सा, या किसी परिवार का उजड़ जाना । ये सब पर्दे पर जीवंत होकर सामने आता है। यह कहना ग़लत नहीं होगा कि अभिनय ही वह तत्व है, जिसने इस फ़िल्म को देखने योग्य बनाया है। लेकिन यहीं पर एक कमी भी नज़र आती है। कलाकारों ने भावनाओं को पूरी ईमानदारी से उतारा है, मगर जिन किरदारों को वे निभा रहे हैं, उनकी सामाजिक और वर्गीय पृष्ठभूमि पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। किसी मज़दूर का दुख केवल आंसुओं या चीख़ों तक सीमित नहीं है । वह उस व्यवस्था का नतीजा है जिसने उसे ग़रीब रखा, उसके श्रम का शोषण किया और उसे सांप्रदायिक हिंसा के चक्रव्यूह में धकेल दिया। लेकिन फ़िल्म इन पहलुओं को छूने की बजाय उन्हें अनदेखा कर देती है।

किसी माँ का अपने बच्चे को खो देने का दर्द, किसी नौजवान का डर और गुस्सा, या किसी परिवार का उजड़ जाना । ये सब पर्दे पर जीवंत होकर सामने आता है। यह कहना ग़लत नहीं होगा कि अभिनय ही वह तत्व है, जिसने इस फ़िल्म को देखने योग्य बनाया है।

इससे यह समझ में आता है कि अगर कला केवल भावनाओं को उभारकर छोड़ देती है, तो वह दर्शक को पल भर के लिए भावुक ज़रूर कर सकती है, लेकिन उसे सामाजिक सच्चाई से जोड़ने में नाकाम रहती है। कलाकारों की मेहनत और संवेदना दर्शकों को पल भर के लिए बांध तो लेती है, लेकिन उनके भीतर लंबे समय तक सोच या आलोचनात्मक चेतना पैदा नहीं करती। यही वजह है कि फ़िल्म का अभिनय ताकतवर होने के बावजूद अधूरा लगता है। अगर यह अभिनय एक वर्गीय और सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ता, तो यह महज़ संवेदना नहीं बल्कि विरोध की चेतना बनकर उभरता।

सिनेमाई तकनीक और उसका असर

फ़िल्म का बैकग्राउंड संगीत कई जगह असर डालता है, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ़ भावनाएं बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। हिंसा वाले दृश्यों में यह डर और बेचैनी पैदा करता है, लेकिन कभी-कभी यह बहुत नाटकीय भी लग जाता है। गाने कम हैं और कहानी के साथ चलते हैं, लेकिन उनमें कोई खास पहचान या गहरी सोच नहीं है, जो इस तरह की फ़िल्म से उम्मीद की जाती थी। फ़िल्म की छायांकन तकनीक देखने में आकर्षक है। कैमरा गलियों, भीड़ और तनाव वाले माहौल को अच्छी तरह दिखाता है। गहरे और धुंधले रंग अतीत की पीड़ा को उभारते हैं। लेकिन समस्या यह है कि कैमरा ज़्यादातर सिर्फ़ हिंसा और दुख को दिखाता है, जबकि आम लोगों के संघर्ष और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पीछे छोड़ देता है।

हिंसा वाले दृश्यों में यह डर और बेचैनी पैदा करता है, लेकिन कभी-कभी यह बहुत नाटकीय भी लग जाता है। गाने कम हैं और कहानी के साथ चलते हैं, लेकिन उनमें कोई खास पहचान या गहरी सोच नहीं है, जो इस तरह की फ़िल्म से उम्मीद की जाती थी।

इतिहास को केवल पीड़ा और हिंसा के दृश्यों तक सीमित कर देना, दरअसल सत्ता के नैरेटिव को मजबूत करता है। असलियत यह है कि उस दौर का इतिहास केवल खून और आंसुओं का नहीं था, बल्कि जनता के संघर्ष, किसान आंदोलनों और संगठित प्रतिरोध का भी था। इसमें उन संघर्षशील आवाज़ों को लगभग पूरी तरह हाशिये पर डाल दिया है। न किसान आंदोलन का ज़िक्र है, न मज़दूरों की लामबंदी, न ही उन संगठनों की भूमिका जो सांप्रदायिक विभाजन के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। इसके बजाय, कैमरा और पटकथा केवल उन घटनाओं को उभारती है जो सत्ता-समर्थित नैरेटिव में फिट बैठती हैं। इस तरह की प्रस्तुति का ख़तरा यह है कि दर्शक इतिहास को एकतरफ़ा दृष्टि से देखने लगते हैं। जब जनता के प्रतिरोध को अदृश्य कर दिया जाता है और केवल पीड़ा को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है, तो इतिहास का रुख ही बदल जाता है।

हिंसा के पीछे छिपा समाज और संघर्ष

फ़िल्म की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें बंगाल को केवल हिंसा और विघटन का प्रतीक बना दिया है। बंगाल केवल दंगों और खून-खराबे की ज़मीन नहीं रहा, बल्कि यह सामाजिक सुधारों, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और जन आंदोलनों का भी गढ़ रहा है। 19वीं और 20वीं सदी का बंगाल हमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे समाज-सुधारक, रवींद्रनाथ टैगोर जैसे सांस्कृतिक प्रतीक और तेभागा जैसे किसान आंदोलन देता है जहां जनता ने सांप्रदायिक नफ़रत नहीं, बल्कि वर्गीय शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की।फ़िल्म अगर इन पहलुओं को शामिल करती, तो यह इतिहास का एक अधिक संतुलित चित्रण प्रस्तुत कर सकती थी। लेकिन इसके बजाय कैमरा केवल दर्द और हिंसा पर टिका रहा। दर्शकों को यह समझ नहीं मिली कि उस दौर में जनता सिर्फ़ शोषित नहीं थी, बल्कि संगठित होकर सत्ता और अन्याय को चुनौती भी दे रही थी।

फिल्म तकनीकी स्तर पर मज़बूत है और अभिनय-संगीत दर्शक को प्रभावित करते हैं। कुछ दृश्य तो इतने भावनात्मक हैं कि दर्शक सहानुभूति में बह जाते हैं। लेकिन यही इसकी सीमा भी है फ़िल्म केवल भावनाओं को जगाती है, विचार पैदा नहीं करती। एक ऐतिहासिक फ़िल्म से उम्मीद होती है कि वह हमें अतीत के जटिल पहलुओं से रूबरू कराए, हमें यह समझाए कि हिंसा और पीड़ा के पीछे कौन-सी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताक़तें काम कर रही थीं। लेकिन ‘द बंगाल फ़ाइल्स’ यह जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहती है। यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर तो करती है, लेकिन सोच की दिशा संकुचित कर देती है।इतिहास सिर्फ़ दुख और मौतों की कहानी नहीं होता। उसमें लोगों की हिम्मत और उनके संघर्ष भी शामिल होते हैं। अगर किसी फ़िल्म में ये हिस्सा नहीं दिखता, तो वह सच का सिर्फ़ आधा रूप ही बताती है। यह फिल्म भी ऐसा ही करती है। यह दर्शकों को भावुक तो करती है, लेकिन अधूरी सच्चाई दिखाकर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सिर्फ़ इतिहास का एक टुकड़ा देखकर संतुष्ट हो जाएंगे, या पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे?