भारत में जल संकट एक गंभीर चुनौती बन चुका है, जिसका प्रभाव देश के हर क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और जल स्रोतों का अति उपयोग के कारण पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। राष्ट्रीय जल नीति 2012 ने इस संकट से बचने के लिए दीर्घकालिक जल प्रबंधन की दिशा में कई पहल किए हैं। इस नीति का उद्देश्य जल संसाधनों का अधिकतम और समान वितरण, जल की पुनर्चक्रण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना और जल संकट से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना है। भारत में जल संसाधनों का प्रबंधन एक जटिल काम है, क्योंकि यहां के विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता, जलवायु, भूगोल और आर्थिक स्थिति में अंतर है।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और राष्ट्रीय जल संस्थान (एनआईएच) जैसे संगठनों ने जल संसाधन और जलवायु पर आधारित महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया है, जो जल नीति के निर्माण में सहायक होते हैं। सीडब्ल्यूसी के एकत्रित जल प्रवाह डेटा और एनआईएच के जल की गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और सूखा प्रबंधन पर किए गए अध्ययन, जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं। सीडब्ल्यूसी के अनुसार, देश की प्रमुख नदियां, जैसे गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और अन्य, विभिन्न जल स्रोतों से जल आपूर्ति करती हैं। लेकिन इन नदियों का प्रवाह और जल स्तर जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित हो रहे हैं। एनआईएच के डेटा के अनुसार, भारत के कई हिस्सों में भूजल स्तर में गिरावट आई है, जिससे पानी की भारी कमी हो रही है।

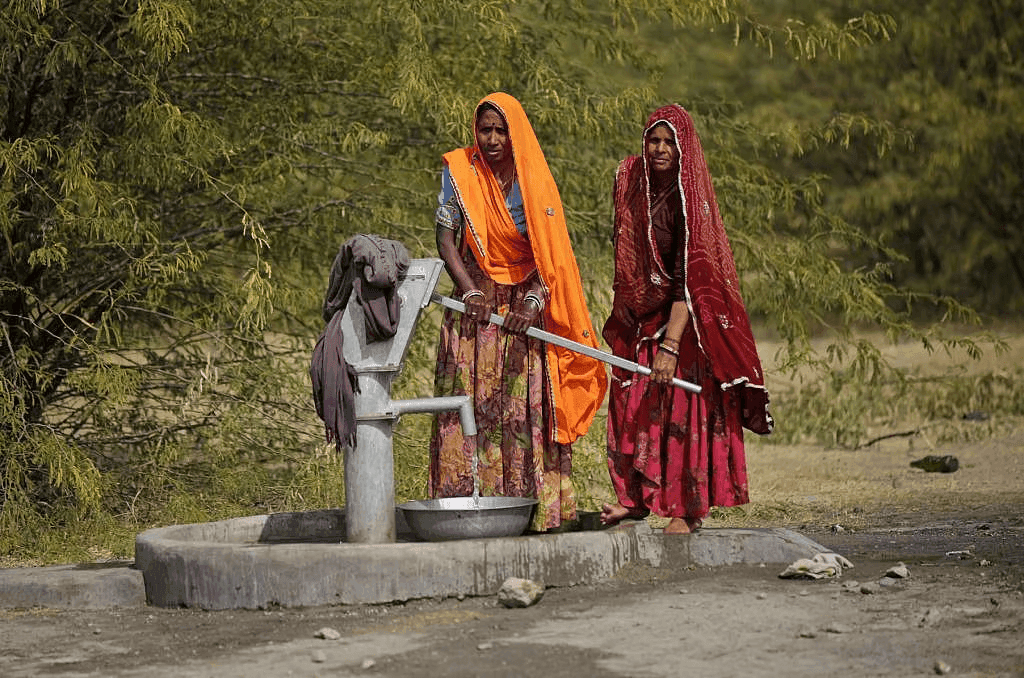

यह गांव मेघनगर के पहाड़ी इलाके में स्थित है और गुजरात-मध्य प्रदेश की सीमा पर अनास नदी के किनारे बसा है। बावजूद इसके, गांव में पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि अधिकांश परिवारों को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के पैटर्न में अस्थिरता आई है, जिससे बाढ़ और सूखा दोनों की घटनाएं बढ़ी हैं। राष्ट्रीय जल नीति (एनडब्ल्यूपी) 2012, जल संकट से निपटने के लिए कुछ प्रमुख दिशानिर्देश प्रदान करती है, जिनमें जल के संरक्षण, जल पुनर्चक्रण, जल निकासी की प्रणाली, और जल उपयोग की दक्षता को बढ़ाने की बात की गई है। इसके अलावा, नीति में यह भी सुझाव दिया गया है कि जल संसाधनों का प्रबंधन राज्य और स्थानीय स्तर पर समुदाय आधारित तरीके से किया जाए, ताकि जल का समान वितरण हो सके और जल संकट का प्रभाव कम किया जा सके।

पानी की कमी से जूझता मध्य प्रदेश का झाबुआ

इस नीति का उद्देश्य सिर्फ जल का संरक्षण करना नहीं, बल्कि इसका समाज के हर वर्ग तक समान वितरण सुनिश्चित करना है। जल संकट का सबसे ज्यादा असर भारत के ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों में हो रहा है, जहां पानी की पहुंच सीमित है और जल संकट जीवन को प्रभावित करता है। पानी की कमी न केवल मानव जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, बल्कि आजीविका और सामाजिक संरचना को भी गहरे स्तर पर चोट पहुंचाती है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के इस आदिवासी बहुल गांव, ढेबरा पीपल में पानी की किल्लत का जीता-जागता उदाहरण है। यह गांव मेघनगर के पहाड़ी इलाके में स्थित है और गुजरात-मध्य प्रदेश की सीमा पर अनास नदी के किनारे बसा है। बावजूद इसके, गांव में पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि अधिकांश परिवारों को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है।

ढेबरा पीपल में पानी का मुख्य स्रोत कुएं, हैंडपंप और नदी हैं। लेकिन, पहाड़ी और पथरीले भूभाग के कारण पानी लंबे समय तक टिक नहीं पाता। गर्मियों में यह समस्या और गंभीर हो जाती है, जब पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होता। सरकार ने गांव में पानी की पाइपलाइन तो लगाई है, लेकिन उनमें कभी पानी नहीं आया। बारिश के मौसम के अलावा खेती असंभव है, जिससे रोजगार के अन्य साधन तलाशने पड़ते हैं। वहां के लोग पानी की कमी से हर दिन जद्दोजहद कर रहे हैं। पानी की समस्या महिलाओं और किशोरियों को अलग तरह से प्रभावित करती है जिनपर अमूमन साफ पानी लाने की जिम्मेदारी होती है। गांव की महिलाओं को पीने और घर के कामों के लिए 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। चंपा नाहटिया भूरिया, जो इस गांव की निवासी हैं, बताती हैं, “हमारे पास पीने का पानी नहीं है। मेरे पति अहमदाबाद में निर्माण काम करते हैं क्योंकि गांव में जीविका का कोई साधन नहीं है। मैं रोज पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करती हूं।”

हम जैसे लोग झुग्गी-बस्ती में रहते हैं, जहां पानी की समस्या और भी ज्यादा है। खेत छोटे हैं। साल में सिर्फ एक बार मक्का और चना उगाया जाता है। पानी की कमी के कारण, कई लोग अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा जैसे शहरों में काम करने के लिए पलायन कर चुके हैं। इसलिए गांव की अधिकांश महिलाएं अपनी जीविका और परिवार के पालन-पोषण के लिए शहरों का रुख करती हैं, जबकि उनके बच्चे गांव में अपने दादा-दादी के पास पढ़ाई कर रहे हैं।

रोजगार और पानी की समस्या

चंपा के पति नाहटिया बताते हैं, “बिना पानी जीवन बहुत ही मुश्किल है गांव में और पानी के बिना रोजगार का भी कोई स्त्रोत नहीं है। गांव से और साथ लगे गांव में पक्का रोड भी बना है। इसलिए ज्यादातर लोग शहर की तरफ काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं। मैं, मेरी पत्नी और मेरे बड़ा बेटा अभी शहर में झुग्गी में रहते हैं। वहाँ भी काम तो मिलता है पर हमारे पास इतने पैसे नहीं होते के हम किराए के मकान में रह सकें। इसलिए, झुग्गी में रहना पड़ता है। वहां भी पानी की बड़ी समस्या है और हमें दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है या लंबी लाइन में खड़े होकर पानी भरना पड़ता है।” ढेबरा पीपल गांव में सरकार ने पानी के पाइपलाइन तो लगाई है, लेकिन उनमें कभी पानी नहीं आया। बारिश के मौसम के अलावा, खेती भी असंभव है, जिससे गांव में रोजगार के अन्य साधन नहीं हैं।

गांव में सड़कें भी नहीं हैं, जिसके कारण घर-पहाड़ी ढलानों पर दूर-दूर स्थित हैं। ज्यादातर घर कच्चे हैं और शौचालयों की अनुपस्थिति में लोग खुले में शौच और स्नान करने को मजबूर हैं। पानी की कमी और कृषि के साधनों का अभाव इतने गंभीर हो गए हैं कि कई परिवार रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। चंपा कहती हैं, “हम जैसे लोग झुग्गी-बस्ती में रहते हैं, जहां पानी की समस्या और भी ज्यादा है। खेत छोटे हैं। साल में सिर्फ एक बार मक्का और चना उगाया जाता है। पानी की कमी के कारण, कई लोग अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा जैसे शहरों में काम करने के लिए पलायन कर चुके हैं। इसलिए गांव की अधिकांश महिलाएं अपनी जीविका और परिवार के पालन-पोषण के लिए शहरों का रुख करती हैं, जबकि उनके बच्चे गांव में अपने दादा-दादी के पास पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे माता-पिता के साथ शहर में काम कर रहे हैं और इस पलायन के कारण कई बच्चे कभी स्कूल ही नहीं गए।”

हमारे पास पीने का पानी नहीं है। मेरे पति अहमदाबाद में निर्माण काम करते हैं क्योंकि गांव में जीविका का कोई साधन नहीं है। मैं रोज पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करती हूं।

गांव में पानी की गंभीर समस्या है, जिससे बच्चे और बुजुर्ग काफी परेशान हैं। पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई है। इसी विषय पर 60 वर्षीय सुरता बहन जो अपने पति के साथ गांव में रहती हैं, कहती हैं, “पानी की कमी के कारण मेरे बेटे और बहू को गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। यहां खेती करना संभव नहीं था। पानी के अभाव में सिर्फ बारिश के मौसम में ही कुछ फसलें उगाई जा सकती है। खेत भी इतने छोटे हैं कि उन पर खेती कर परिवार का भरण-पोषण संभव नहीं। इस मजबूरी के चलते मुझे और पति को गांव में अकेले रहना पड़ता है। पानी लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर है, जो बढ़ती उम्र में बेहद कठिन काम हो गया है।”

सरकार नहीं कर पा रही है समाधान

सुरता बहन बताती हैं, “हमने कई बार गांव के सरपंच से पानी की समस्या पर बात की, लेकिन वह हमारी सुनते ही नहीं। यहां न सड़क है, न ही पीने का साफ पानी। हमारा जीवन बेहद कठिन हो गया है। कम आमदनी में जीवनयापन करना और भी मुश्किल होता जा रहा है।” अब बढ़ती उम्र में सुरता बहन के लिए पानी लाना कठिन हो गया है। सरकार ने गांव में पानी की पाइपलाइन तो लगाई है लेकिन उसमें कभी पानी नहीं आया। सुरता बहन कहती हैं, “हमें पीने के पानी से लेकर घर के सभी कामों के लिए कुएं से पानी लाना पड़ता है। गांव में रहना अब बहुत कठिन हो गया है।” गांव में पानी की इस विकट समस्या ने लोगों को या तो संघर्ष करने पर या पलायन के लिए बाध्य कर दिया है। भारत में जल संकट एक गंभीर समस्या बन चुका है, जो समाज के हर तबके को प्रभावित कर रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी से जीवन अत्यंत कठिन हो गया है।

मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का ढेबरा पीपल गांव इसका एक उदाहरण है, जहां पानी की अनुपलब्धता के कारण लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। जल संकट न केवल रोजमर्रा की जरूरतों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल रहा है। सरकार द्वारा जल आपूर्ति की योजनाएँ तो बनाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका क्रियान्वयन कमजोर है। जल संकट को हल करने के लिए सरकार को दीर्घकालिक नीति बनाकर इसे प्रभावी रूप से लागू करना होगा। स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण को बढ़ावा देना, जल पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और जल संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करना आवश्यक है। समुदायों की भागीदारी के बिना जल संकट का समाधान संभव नहीं है। यदि समय रहते इस समस्या का स्थायी हल नहीं निकाला गया, तो आने वाले वर्षों में यह संकट और भी विकराल रूप ले सकता है, जिससे भारत के लाखों परिवारों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।