स्कूलों को बच्चों के व्यावहारिक और अव्यावहारिक पाठ सीखने की सबसे भरोसेमंद और जांची-परखी जगह माना जाता है। सबसे भरोसेमंद इसलिए कह रही क्योंकि देश में आज भी अधिकतर माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल और शिक्षकों पर ही निर्भर करते हैं। स्कूल में दी जाने वाली सीख उनके तत्कालीन जीवन में ही नहीं, भविष्य में उनके स्वभाव, निजी रुझान, सामाजिक और राजनीतिक या आर्थिक ज्ञान को गढ़ने में मददगार होती है। आज की प्रतिस्पर्धा और समाज में व्याप्त पितृसत्ता के चंगुल में फंसे शैक्षिक संस्थानों में दिए जा रहे ज्ञान की गुणवत्ता और नैतिकता विवादास्पद है। शैक्षिक संस्थानों द्वारा निर्धारित तर्कहीन मानक हमारी धारणाओं को सामाजिक और व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित करते हैं।

देखा गया है कि अकसर स्कूल में रोजाना दी जाने वाली शिक्षा ही नहीं आचार-आचरण के तरीके लैंगिक भेदभाव, घिसी-पिटी धारणाएं, भूमिकाएं और रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा और संकीर्ण मानसिकता को जन्म देती है। बच्चों की माता-पिता वाली कोई भी हिन्दी कविता ले लीजिए। इन कविताओं में मां और पिता की एक छवि है। इन कविताओं में मां या नानी बच्चों को लोरी सुनाते, खाना खिलाते, प्यार, दुलारते या फटकारते हुए नज़र आएंगी। वहीं पिता या नाना कमाते, अखबार पढ़ते, चाय पीते, बाजार जाते या गुस्सा करते रौबदार व्यक्तित्व में नज़र आते हैं। देश सेवा की बात हो तो, आर्मी वर्दी पहने पुरुष नजर आते हैं और अस्पताल में नर्स हो तो महिला। शारीरिक श्रम हो तो पुरुष और रसोईघर हो तो महिला।

उदाहरण स्वरूप पश्चिम बंगाल की राज्य बोर्ड की द्वितीय कक्षा की पुस्तक ‘आमार बोई’ लीजिए। यह किताब बांग्ला और अंग्रेज़ी भाषा में बच्चों को परिवार, पर्यावरण, अंकों का ज्ञान, वाक्य या शब्दों का प्रयोग जैसे प्राथमिक ज्ञान के लिए है। अंग्रेज़ी में वाक्यों और शब्दों का प्रयोग सिखाते हुए इस किताब में दिया गया है, ‘हमारे परिवार में छह सदस्य हैं, मेरे पिता एक अध्यापक हैं। वह अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मेरी मां एक हाउस्वाइफ हैं। वह हमारी अच्छी देखभाल करती हैं।’ इन किताबों में महिलाओं को लगभग हर जगह पर केवल खाना पकाते, बच्चों की देखभाल जैसे कामों में ही चित्रित किया गया है। माता-पिता को घर के काम मिल-बांटकर करते नहीं दिखाया जाता है। ऐसी कविताएं या कहानियां लैंगिक भूमिकाओं को निर्धारित कर देती है। महिलाओं को उच्च और प्रभावशाली कार्यों में कार्यरत या कर्मठ दिखाने से हमारी पुस्तकें चूक जाती है। रोजमर्रा के जीवन में महिलाओं का संघर्ष, भूमिका और महत्व की बात भी हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली कहानियां और कविताएं नहीं करती। अकसर लड़कियों को सुंदर, सुशील, सुलझी या लजाती हुई, आदर्श नायिका के रूप में चित्रित किया जाता है जिसकी सुंदरता और नैतिकता के पाठ परोसे जाते हैं। बात सिंडरेला की हो या स्नो व्हाइट की, लड़कों को लड़कियों की रक्षक के रूप में दिखाया जाता है और लड़कियों को पुरुषों पर निर्भरशील, असहाय और अपने निर्णय खुद ले पाने में अक्षम। ऐसे किरदारों से ‘आदर्श’ लड़की की नैतिकता और सुंदरता के ऐसे प्रतिमान बनाए जाते हैं जो काल्पनिक ही हो सकते हैं।

और पढ़ें : पितृसत्ता को बढ़ाने में कैसे योगदान देते हैं स्कूल के शिक्षक और प्रशासन

अंग्रेजी की इस कविता को देखें, ‘चबी चीकस, डिम्पल चिन, रोजी लिप्स, टीथ वीथिन, कर्ली हेर, वेरी फेयर, आइस आर ब्लू, लवली टू, टीचरस पेट, इज़ डैट यू।’ यदि इन प्रतिमानों पर जाएं, तो सिर्फ उन बच्चों को शिक्षक या माता-पिता का प्रिय होना चाहिए जो इन शर्तों को पूरा करते हो। महिलाओं के बहादुरी या शौर्य की गाथाओं के नाम पर अगर रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाओं की कहानी पढ़ाई जाती भी है तो ये कहानियां उनके बलिदानों या वीरता को उभारने के बजाए एक पराक्रमी पुरुष की बेटी से शुरू हो कर पत्नी बनने के सफर तक घूमती रहती है। बच्चों की किताबों में अमूमन महिलाओं को उन कामों को करते हुए दिखाया जाता है, जिन्हें पितृसत्तात्मक समाज देखना चाहता है या देखने का आदि है।

बात सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। अधिकतर स्कूलों में छठी कक्षा से ही लड़कियों को सूट-सलवार पहनने की बाध्यता होती है। पूरे भारत में ही इस मानदंड की रचना इस आधार पर की गई कि लड़कियां लगभग इसी उम्र में शारीरिक और मानसिक रूप से यौवनावस्था में प्रवेश करती है। इसलिए उसके माहवारी जैसी स्वाभाविक प्रक्रिया और शारीरिक गठन को छिपाने की आवश्यकता है। बजाए लड़कों को व्यवहार के तरीके सिखाने के, हम इसी उम्र से उन्हें अलग-अलग बैठना, खाना और गुट बनाना सीखा देते हैं। इससे न सिर्फ हम लैंगिक अंतर को बढ़ावा देते हैं, बल्कि स्वाभाविक रूप से मिलने-जुलने, प्यार या दोस्ती करने पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं। यह बचपन से ही लड़कों को सिर्फ लिंग के आधार पर विशेषाधिकारों को बढ़ावा देती है। जिन विद्यालयों में सूट-सलवार के बजाए स्कर्ट पहनने का प्रावधान होता भी है, वहां इसकी लंबाई उनके आकर्षण को ध्यान में रखकर तय की जाती है। शायद इन्हीं कारणों से, मैंने अपने किशोरावस्था में पांव रखते दसवीं कक्षा के बच्चों को लेखक शिव प्रसाद मिश्र ‘रुद्र’ की ‘एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा!’ की ‘दुलारी’ जैसी सशक्त और रौबदार महिला के प्रेम और देशभक्ति की कहानी सुनते हुए असहज और आश्चर्यचकित पाया।

अंग्रेजी की इस कविता को देखें, ‘चबी चीकस, डिम्पल चिन, रोजी लिप्स, टीथ वीथिन, कर्ली हेर, वेरी फेयर, आइज़ आर ब्लू, लवली टू, टीचरस पेट, इज़ डैट यू।’ अगर इन प्रतिमानों पर जाएं, तो सिर्फ उन बच्चों को शिक्षक या माता-पिता का प्रिय होना चाहिए जो इन शर्तों को पूरा करते हो।

और पढ़ें : हमारे स्कूलों में अधिकतर शिक्षक महिलाएं ही क्यों होती हैं, कभी सोचा है ?

महिलाओं को आज मतदान, शिक्षा या नौकरी करने का अधिकार मिला है। उन्हें सती प्रथा से मुक्ति मिली है। आज वे अपने पसंदीदा कपड़े पहन सकती हैं। लेकिन हमारी पुस्तकें इन सारे मुकामों को हासिल करने में हजारों सालों की संघर्ष की बात नहीं करती। न ही विच हंट, खाप पंचायत, जाति प्रथा जैसे सामाजिक समस्याओं को उजागर करती हैं जिसका सामना अधिकतर महिलाएं करती हैं। महिलाओं के कदम से कदम मिलाकर चलने की बात निबंधों और भाषणों तक ही सीमित रहती है। नौकरीपेशा महिलाओं की दैनिक समस्याएं या महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी में कमी को भी पूरी तरह नजरंदाज किया जाता है। क्रिकेट का अध्याय हो तो बच्चे अपनी पुस्तक में केवल पुरुष खिलाड़ियों की तस्वीर देखते हैं और लड़कियों को पराया धन के रूप में ही चिह्नित किया जाता है। जैसे, दसवीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब में दी गई कवि ऋतुराज की कन्यादान में कहा जा रहा है ‘कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो।’

हमारे देश में स्कूलों में अकसर सरस्वती पूजा की जाती है। आमतौर पर इसके आयोजन के दौरान सारे सामानों की खरीदारी की जिम्मेदारी लड़कों को दे दी जाती है। वहीं पूजा की विधि और तैयारी का दायित्व लड़कियों को थमा दिया जाता है। जहां स्त्रीत्व को ही एक समस्या मानी जाती है और लड़कों को उनके पुरुषत्व के आधार पर ‘दायित्व’ दिा जाता है, वहां एक लिंग समावेशी परिवेश होना या इसकी उम्मीद करना नामुमकिन है। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं और लड़कियों को स्कूल की पाठ्य-पुस्तकों में या तो स्थान मिलता ही नहीं या कई देशों में जहां इन्हें चित्रित किया भी गया है तो ये पारंपरिक भूमिकाओं में हैं।

और पढ़ें : ‘अगर स्कूल में सेक्स एजुकेशन मिला होता तो शायद वह वाकया आज भी मुझे परेशान न करता’

इस बुनियादी समस्या को महसूस करते हुए नारीवादी कार्यकर्ता, कवयित्री और लेखिका कमला भसीन ने अपने बच्चों को बड़ा करते वक्त ‘धम्मक धम्मक धम्मक धम, छोटे-छोटे बच्चे हम, लड़की लड़के से न कम’ जैसी कविताओं की रचना की जहां पुरुषों की कोई निर्दिष्ट छवि नहीं है। पुरुष भी खाना पकाने और सिलाई जैसा काम करते हुए पाए जाते हैं। हालांकि इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं पर भारतीय शैक्षिक व्यवस्था की बहुरूपता और व्यापकता को मद्देनजर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि ये काफी नहीं। महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ़ टेक्स्टबुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च, बालभारती, का इन रूढ़ियों के विपरीत दूसरी कक्षा की संशोधित पाठ्य-पुस्तकों में ऐसे चित्रों और कहानियों को शामिल करना जहां पुरुष और महिला दोनों घरेलू काम करते हैं, उम्मीद की एक किरण है।

घर किसी भी बच्चे के जीवन की पहली पाठशाला होती है। पर अकसर स्कूल में सिखाए गए पाठ हमें आजीवन याद रह जाते हैं। हमारे समाज में बच्चे के स्वभाव, चरित्र, मानसिकता और कामयाबी की जवाबदेही स्कूलों को ही दी जाती है। इसलिए स्कूलों से दकियानूसी, रूढ़िवाद या पितृसत्ता की पाठ की उम्मीद नहीं की जा सकती। बहरहाल, समाज के इस व्यवस्थित पितृसत्ता के चंगुल से हम तभी निकल पाएंगे जब हम स्कूल या परिवार में बच्चों को ऐसी शिक्षा न दे।

और पढ़ें : स्कूलों से लेकर सोशल मीडिया तक होने वाली स्लट शेमिंग पितृसत्ता की ही उपज है

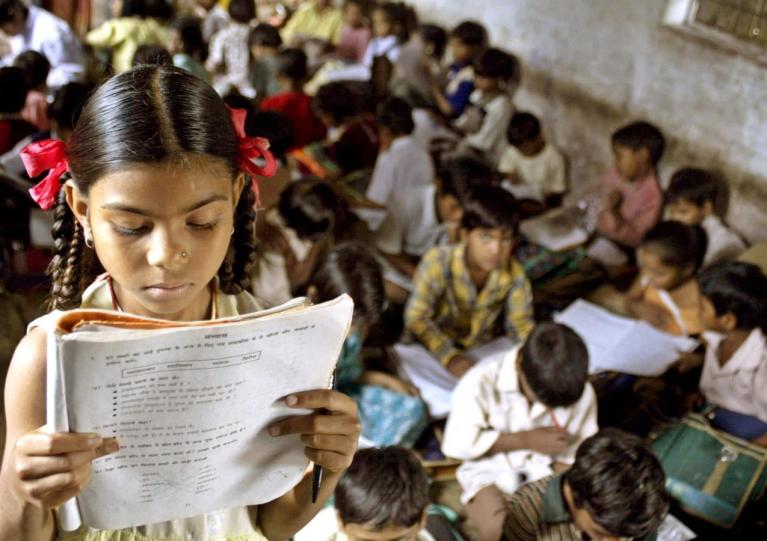

तस्वीर साभार : Quartz India