आधुनिक समाज में जब हम स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात करते हैं, तो देश में कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जिन्हें आज़ादी के इतने साल बीतने के बावजूद सामाजिक जीवन में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एलजीबीटीक्यू+ समुदाय ऐसा ही एक समुदाय है, जो अब भी मुख्यधारा में आने के लिए संघर्ष कर रहा है। आज भी संविधान में दिए गए स्वतंत्रता और समानता जैसे मौलिक अधिकारों को हासिल करना किसी सपने के जैसा है। 2018 में ही क़ानूनन समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर तो कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद समाज में स्वीकार्यता नहीं मिल पाई है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का हालिया मामला

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (नेशनल मेडिकल कमीशन) के एक हालिया फ़ैसले ने देशभर में क्वीयर समुदाय के मुद्दे पर फिर से बहस छेड़ दी है। दरअसल आयोग ने अपने मेडिकल छात्रों के स्नातक के फॉरेंसिक मेडिसिन के पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किया था। 31 अगस्त 2024 को जारी संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार, सोडोमी (ओरल या एनल सेक्स के लिए नकारात्मक टर्म) ओर लेस्बियनिज्म (दो महिलाओं के बीच यौन संबंध) को अप्राकृतिक यौन अपराधों की श्रेणी में शामिल किए गए। इस तरह, दो व्यक्तियों के बीच सहमति से बने यौन संबंधों को अपराध के दायरे में लाने से व्यक्ति की निजता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकार पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया गया। इसके अलावा पाठ्यक्रम में ‘हाइमन’ और ‘वर्जिनिटी’ जैसे रूढ़िवादी स्त्रीद्वेषी विषयों को भी शामिल किया गया था।

मद्रास हाई कोर्ट ने पाठ्यक्रम को और अधिक समावेशी और प्रगतिशील बनाने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद 2024 में फिर से इसे लागू करना अवैज्ञानिक, असंगत और तर्क के परे है। शिक्षा को वैज्ञानिक, मानवीय और समावेशी बनाने के लिए संबंधित संस्थाओं को और अधिक ज़िम्मेदार होने की ज़रूरत है।

हालांकि इसके सार्वजनिक होने के साथ ही मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के कार्यकर्ताओं ने इसपर विरोध जताया। तमाम आलोचनाओं के चलते राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को 5 सितंबर को ही इन विवादास्पद संशोधनों को वापस लेना पड़ा। लेकिन यहां सवाल यह है कि जब 2018 में ही होमोसेक्सुअलिटी को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया था, उसके इतने साल बीतने के बावजूद किए गए संशोधन में इसे क्यों जोड़ा गया? यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2022 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इसे अपराध के दायरे से बाहर किया था। आयोग का यह फैसला समुदाय के अधिकारों के लिहाज़ से काफ़ी महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही देश भर में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय और होमोसेक्सुअलिटी पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है।

क्या कहता है क़ानून

ग़ौरतलब है कि 6 सितंबर 2018 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इसके पहले देश 1861 में बने ब्रिटिश काल के क़ानून ‘भारतीय दंड संहिता’ (इंडियन पीनल कोड) के हिसाब से चल रहा था जिसकी धारा 377 में होमोसेक्सुअलिटी को अप्राकृतिक और अपराध की श्रेणी में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद से इस आधार पर बने तमाम आधिकारिक नियमों और सांस्थानिक दिशा-निर्देशों को जल्द से जल्द संशोधित करने की जरूरत थी। इसमें अनावश्यक देरी की गई, जिसकी एक उदाहरण राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का हालिया मामला है। आयोग ने 2022 में किए गए एक संशोधन के तहत होमोसेक्सुअलिटी से जुड़े विषयों को अप्राकृतिक और अपराध की श्रेणी से बाहर किया था जब मद्रास हाई कोर्ट ने इसके लिए अलग से निर्देश दिया था। मद्रास हाई कोर्ट ने पाठ्यक्रम को और अधिक समावेशी और प्रगतिशील बनाने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद 2024 में फिर से इसे लागू करना अवैज्ञानिक, असंगत और तर्क के परे है। शिक्षा को वैज्ञानिक, मानवीय और समावेशी बनाने के लिए संबंधित संस्थाओं को और अधिक ज़िम्मेदार होने की ज़रूरत है।

यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने कभी भी अपने सेक्शुअल ओरियंटेशन को ज़ाहिर नहीं होने दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी अलग-थलग कर दिए जाने या भेदभाव का सामना करने का डर। मेरे दोस्त जब डेटिंग और रिलेशनशिप के बारे में बात करते तो एक तरह से मान कर चलते कि मैं भी उनकी तरह स्ट्रेट हूं और मेरा कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए। ऐसे में अपना अलग ओरियंटेशन साझा करने का कभी साहस नहीं जुटा पाई।

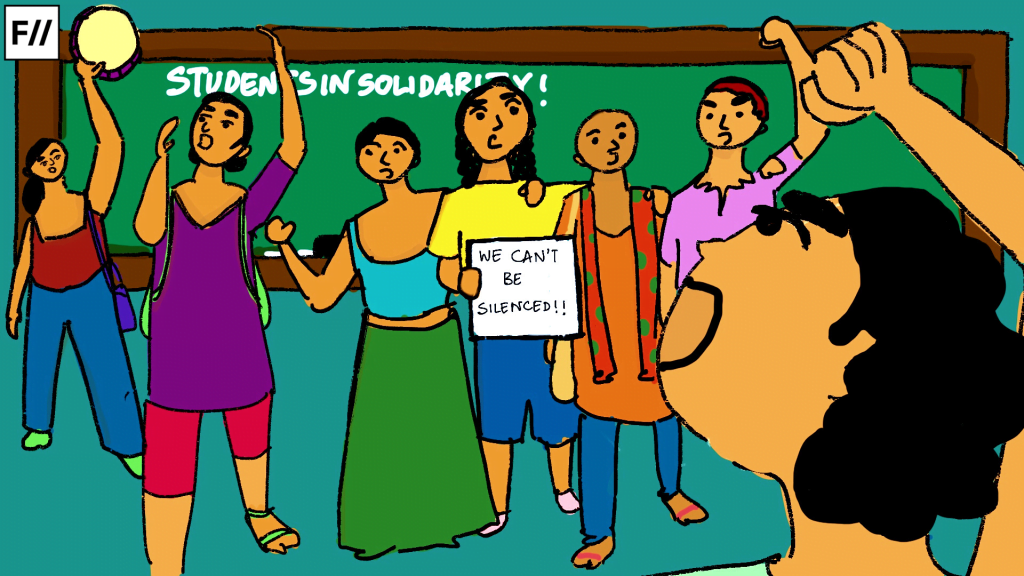

शैक्षणिक संस्थानों में एलजीबीटीक्यू+ विद्यार्थियों की स्थिति

घर-परिवार, कार्यस्थल से लेकर शैक्षणिक संस्थानों तक में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के लोग ख़ुद को लेकर सहज महसूस नहीं करते। ये अक्सर भेदभाव और उत्पीड़न के डर से अपनी पहचान छुपाने को मजबूर होते हैं या फिर पहचान ज़ाहिर हो जाने पर भेदभाव का सामना करते हैं। बहुत से विद्यार्थियोंअपनी पहचान के कारण डर, तनाव और अवसाद से घिरे रहते हैं। इस विषय पर जब भी हमने समुदाय के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो ज़्यादातर ने अपना नाम न छापने की शर्त रखी। स्पष्ट है कि सामाजिक स्वीकार्यता न मिलने से परिवार और समाज में पहचान ज़ाहिर हो जाने का डर इसमें सबसे बड़ा कारक है।

किसी समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रही छात्रा सोनाली (बदला हुआ नाम) से जब इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया, “यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने कभी भी अपने सेक्शुअल ओरियंटेशन को ज़ाहिर नहीं होने दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी अलग-थलग कर दिए जाने या भेदभाव का सामना करने का डर। यहां तक कि मेरे दोस्त जब डेटिंग और रिलेशनशिप के बारे में बात करते तो एक तरह से मान कर चलते कि मैं भी उनकी तरह स्ट्रेट हूं और मेरा कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए। ऐसे में अपना अलग ओरियंटेशन साझा करने का कभी साहस नहीं जुटा पाई।”

टाइम्स ऑफ़ इंडिया में 2019 में प्रकाशित यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार, एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के लगभग 70 फीसद विद्यार्थियों को अपने जेंडर आईडेंटिटी और सेक्शुअल ओरियंटेशन के आधार पर हुए भेदभाव की वजह से तनाव और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है।

शैक्षणिक संस्थानों में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय से भेदभाव

स्त्री-पुरुष की बाइनरी में सिमटा हमारा समाज दूसरे जेंडर्स के लिए अभी भी संवेदनशील और समावेशी नहीं बन पाया है। शैक्षणिक संस्थान जैसे विश्वविद्यालय और कॉलेज में जो लोग आते हैं वे भी इसी समाज से आते हैं। स्पष्ट है कि जिस तरह समाज में क्वीयर समुदाय को अलग या अजीब समझा जाता है उसी तरह इन संस्थानों में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। टाइम्स ऑफ़ इंडिया में 2019 में प्रकाशित यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार, एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के लगभग 70 फीसद विद्यार्थियों को अपने जेंडर आईडेंटिटी और सेक्शुअल ओरियंटेशन के आधार पर हुए भेदभाव की वजह से तनाव और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। ये इन विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों में उनके प्रदर्शन पर भी नकारात्मक रूप से असर डालता है।

परिवार और समाज का दबाव हमें अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर करता है जिसका मानसिक सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कथित महिला या पुरुष योग्य आचरण, वेशभूषा और रहन-सहन नहीं होने की वजह से बहुत बार मज़ाक का पात्र भी बनना पड़ता है। बहुत बार तो अपने क़रीबी लोग भी कथित तौर पर हमें सुधारने के लिए प्रयास करने लगते हैं। नॉन बाइनरी या थर्ड जेंडर को हॉस्टल्स में अविश्वसनीय माना जाता है। सिस हेट्रोसेक्शुअल पुरुष या महिला इनसे दोस्ती करने या साथ रहने से बचते हैं। कुछ अराजक तत्त्व तो जेंडर आईडेंटिटी और ओरियंटेशन के आधार पर शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न और हिंसा तक करने से बाज नहीं आते। इन सब वजहों से न सिर्फ़ पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि भविष्य में कॅरियर बनाने के में भी पीछे रह जाते हैं।

‘टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज’ ने बेहतरीन पहल करते हुए कैंपस में जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल की व्यवस्था की है। इसी तरह हैदराबाद की ‘नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ’ ने भी समावेशिता का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहां पर एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के विद्यार्थियों के लिए अलग छात्रावास बनाया गया है।

कुछ प्रगतिशील पहलें

‘टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज’ ने बेहतरीन पहल करते हुए कैंपस में जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल की व्यवस्था की है। इसी तरह हैदराबाद की ‘नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ’ ने भी समावेशिता का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहां पर एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के विद्यार्थियों के लिए अलग छात्रावास बनाया गया है। इसी तरह ‘कोलकाता विश्वविद्यालय’ और ‘जादवपुर विश्वविद्यालय’ में जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट बनाकर इस दिशा में सराहनीय पहल की गई है। साथ ही बेंगलुरु के कुछ शैक्षणिक संस्थाओं ने जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट बनाने से लेकर एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के लिए विशेष सेल का गठन भी किया है। इसके अलावा ‘जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय’ ने भी संस्थान में ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों के दाखिले के लिए कुछ अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया है।

आगे की संभावनाएं

देश के शिक्षण संस्थानों में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के विद्यार्थियों के लिए चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। हालांकि यह सारे प्रयास तब तक अपर्याप्त हैं जब तक समुदाय से जुड़े सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता, समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित न किया जा सके। इसके लिए तत्काल और लंबे समय के लिए दोनों तरह के प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। यह ज़रूरी है कि सरकार, सामाजिक संगठन और विश्वविद्यालय मिलकर एलजीबीटीक्यू+ मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता और जागरुकता बढ़ाने तथा समानता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएं, जिससे समुदाय से जुड़े विद्यार्थियों को एक समावेशी और सुरक्षित माहौल मिले और वह खुलकर अपना जीवन जी सकें। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त और आवश्यक काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराना भी बहुत ज़रूरी है।

यह ज़रूरी है कि सरकार, सामाजिक संगठन और विश्वविद्यालय मिलकर एलजीबीटीक्यू+ मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता और जागरुकता बढ़ाने तथा समानता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएं, जिससे समुदाय से जुड़े विद्यार्थियों को एक समावेशी और सुरक्षित माहौल मिले और वह खुलकर अपना जीवन जी सकें।

इसके अलावा हॉस्टल से जुड़ी नीतियों में आवश्यक बदलाव किए जाएं, जिससे ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी विद्यार्थियों को अपनी पहचान के अनुसार खुलकर रहने का मौका मिले। शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े सभी व्यक्तियों ख़ासकर शिक्षकों को क्वीयर समुदाय के प्रति संवेदनशीलता का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाए।वास्तव में समावेशी शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए नीतिगत बदलाव के साथ ही उसके लागू करने में भी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस प्रकार, समावेशी वातावरण को बढ़ावा देकर सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी और न्यायसंगत समता और समानता सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे सभी को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का समान अवसर मिले और वह अपने साथ ही समाज और राष्ट्र के लिए भी सार्थक योगदान दे सके।