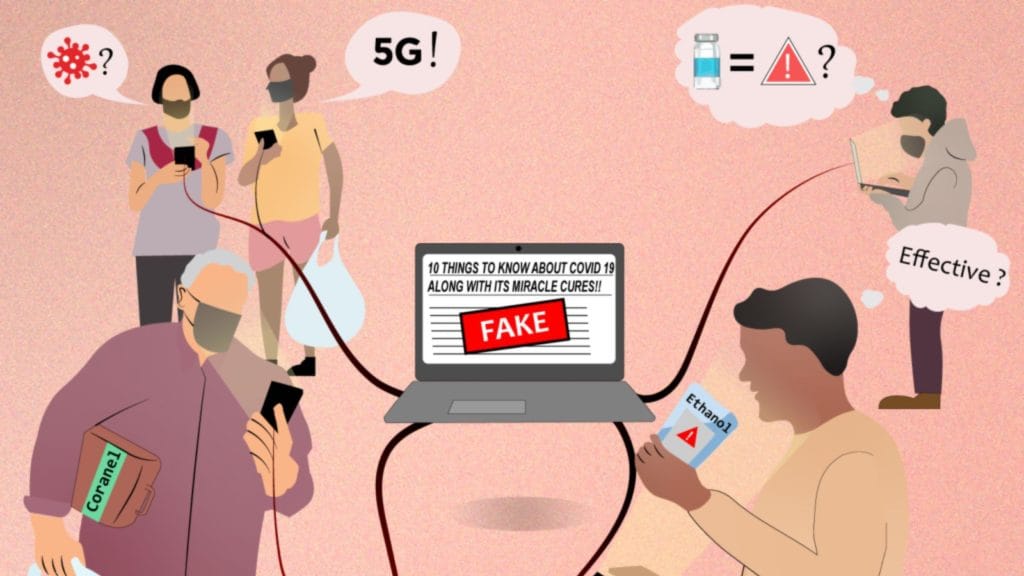

कोविड महामारी का वो समय याद है? हर दिन एक नया डर और नई चुनौतियाँ। इन सबके बीच, हजारों लोगों ने न जाने कितने ही टोटके आजमाए ताकि वे वायरस का सामना कर सकें। देश में वायरस के फैलने और कारणों के बारे में दो बातें बहुत प्रचलित हुई। पहला यह कि वायरस चीन में लोगों के चमगादड़ खाने की आदत के कारण फैला और दूसरा वायरस बायोइंजीनियरिंग है। लेकिन, तथ्य-जांच संगठन- AltNews और BoomLive ने इन दोनों दावों को खारिज किया था। देश में महामारी के दौरान फर्जी कहानियां जानलेवा भी साबित हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटोक पर वायरस के इलाज के तौर पर बेचे जा रहे जहरीले धतूरे के बीज खाने से 12 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी।

साल 2024 की समीक्षा में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ)ने गलत सूचना को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बताया। रिपोर्ट बताती है कि बीमारियों, उपचारों और टीकों के बारे में गलत जानकारी विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य में विश्वास को कम करती है। यह सार्वजनिक धारणा को विकृत करके और साक्ष्य-आधारित नीतियों में विश्वास को खत्म करके वैश्विक स्वास्थ्य को खतरे में डालती है। मेडिकल साइंस की तरक्की के बावजूद, आज भी लोग अंधाधुन व्हाट्सप्प या अन्य सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य से जुड़े खबरों और नुस्खों को सच और कारगर मानते हैं। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर कम जानकारी और लोगों में डॉक्टरों के प्रति अविश्वास के कारण ऑनलाइन स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचनाओं की देश में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है।

‘भारत में स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचना वेक्टर’ रिपोर्ट में अक्टूबर 2023 और नवंबर 2024 के बीच पोस्ट की गई स्वास्थ्य संबंधी सोशल मीडिया इनफार्मेशन का विश्लेषण किया और गलत सूचना के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। इसमें कैंसर, प्रजनन स्वास्थ्य, टीका संबंधी जानकारी, डाइअबीटीज़ और मोटापा सहित अन्य जीवनशैली संबंधी बीमारियां शामिल थी।

गलत या अधूरी जानकारी है खतरनाक

गलत या अधूरी जानकारी वाला व्यक्ति इन खबरों को जाने-अनजाने आगे बढ़ाता है। गलत सूचनाएं रोजमर्रा के जीवन के सभी पहलुओं पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आज के डिजिटल युग में, खासकर सोशल मीडिया पर चिकित्सा संबंधी गलत सूचनाओं का तेजी से प्रसार, एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन गया है। हालांकि यह मुद्दा वैश्विक है, लेकिन देश में धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नता और व्यापक इंटरनेट इस्तेमाल के कारण, यह और भी ज्यादा खतरनाक है।

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एक लेख में इस संकट को कम करने के लिए देश में एक व्यापक रणनीति की जरूरत की बात कही गई है। वहीं, हाल में हुए एक विश्लेषण से पता चलता है कि देश में कैंसर के बारे में ऑनलाइन गलत सूचना भरी पड़ी है और संभावित रूप से लोगों को गुमराह कर सकती है। इसलिए, चिकित्सकों पर भरोसा जरूरी है। ‘भारत में स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचना वेक्टर‘ रिपोर्ट में अक्टूबर 2023 और नवंबर 2024 के बीच पोस्ट की गई स्वास्थ्य संबंधी सोशल मीडिया इनफार्मेशन का विश्लेषण किया और गलत सूचना के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई।

THIP मीडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार 62 फीसद भारतीय इंटरनेट पर विश्वसनीय स्वास्थ्य जानकारी नहीं पहचान पाते। शोध में शामिल 55 फीसद ने स्वास्थ्य दावों का सच समझने में मदद की जरूरत पर जोर दिया।

इसमें कैंसर, प्रजनन स्वास्थ्य, टीका संबंधी जानकारी, डाइअबीटीज़ और मोटापा सहित अन्य जीवनशैली संबंधी बीमारियां शामिल थी। इसी तरह, THIP मीडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार 62 फीसद भारतीय इंटरनेट पर विश्वसनीय स्वास्थ्य जानकारी नहीं पहचान पाते। शोध में शामिल 55 फीसद ने स्वास्थ्य दावों का सच समझने में मदद की जरूरत पर जोर दिया। 59 फीसद भारतीयों को स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचनाओं से नुकसान का डर है, जबकि 48 फीसद गंभीर बीमारियों और 36 फीसद वैकल्पिक दवाओं से जुड़ी गलत सूचनाओं को खतरनाक मानते हैं। शोध में डॉक्टरों पर विश्वास की कमी और ऑनलाइन स्वास्थ्य सामग्री पर निर्भरता भी सामने आई। 49 फीसद लोग डॉक्टर की सलाह मानते हैं, जबकि 28 फीसद इंटरनेट से उस ‘सलाह’ को कन्फर्म करते हैं। वहीं, हर पांच में से दो लोग तथ्य-जांच हेल्पलाइन के बारे में अनजान थे।

स्वास्थ्य अधिकार पर चिकित्सा संबंधी गलत सूचना का असर

भारत जैसे विकासशील देशों में चिकित्सा संबंधी गलत सूचना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। कोविड-19 महामारी के दौरान लगभग 32.9 फीसद आबादी ने टीकाकरण से इनकार किया था क्योंकि उन्हें व्हाट्सएप और यूट्यूब पर फैलाई गई अफवाहों पर विश्वास था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत गलत सूचना के जोखिम में सबसे ऊपर है। अमेरिका जैसे देशों में किए गए कई शोध बताते हैं कि यह समस्या खासतौर पर ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को प्रभावित करती है, जहां ‘स्वास्थ्य साक्षरता’ कम होने के कारण, लोग अनौपचारिक स्रोतों पर जानकारी के लिए निर्भर रहते हैं। भारत में जनसंख्या के अलावा, भाषा भी इस समस्या में एक बड़ी बाधा है, जहां गलत सूचनाएं और अफवाहें को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर काम और बुनियादी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है।

आज आयुर्वेद, सिद्धि और यूनानी जैसे उपचार, जो पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पर आधारित हैं, सीमित चिकित्सकीय प्रभाव के बावजूद पूरे देश में लोकप्रिय हैं। बुनियादी स्वास्थ्य तक पहुंच हर व्यक्ति का अधिकार है। स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचनाओं पर निर्भर रहने से, लोग न तो चिकित्सक के पास समय से जाते हैं और न ही सरकार से उम्मीद करते हैं कि वे सस्ता और प्रभावी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएं। मेडिकल पत्रिका लैंसेट की एक रिपोर्ट ने हाल ही में देश में विश्वसनीय स्वास्थ्य डेटा की कमी को चिन्हित किया; जिसके अभाव में लोकतांत्रिक विकल्प कमज़ोर हो जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचना सांप्रदायिक हिंसा को भी बढ़ावा देती है। कोविड-19 के दौरान मुसलमानों को निशाना बनाकर किए गए झूठे दावों ने, समुदाय को ‘खतरे’ का कारण के रूप में पेश किया, जिससे उनके साथ होने वाले उत्पीड़न, भेदभाव और हिंसा में बढ़ोतरी हुई।

कोविड-19 महामारी के दौरान लगभग 32.9 फीसद आबादी ने टीकाकरण से इनकार किया था क्योंकि उन्हें व्हाट्सएप और यूट्यूब पर फैलाई गई अफवाहों पर विश्वास था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत गलत सूचना के जोखिम में सबसे ऊपर है।

चिकित्सकों और सरकार की भूमिका

देश में गलत सूचनाओं के खिलाफ़ लड़ाई सिर्फ तथ्य-जांच तक सीमित नहीं है। यह स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता बचाने और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी बात है। भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने सरकार से इस मुद्दे पर कार्रवाई करने की मांग की है। द हिन्दू में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि विभिन्न शोधों के अनुसार सिस्टम पर भरोसा, बुनियादी ढाँचे में निवेश और वैज्ञानिक साक्ष्य तक पहुंच बढ़ाने से इस दिशा में मदद मिलती है। जैसे, मध्य प्रदेश के झाबुआ में आशा, एएनएम और स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोविड-19 टीकों पर संवाद के लिए पारंपरिक ‘खटला बैठकों’ (अनौपचारिक बैठकों) का उपयोग किया, जिससे लोगों में सहानुभूति और सिस्टम के प्रति भरोसा बढ़ा। डबल्यूएचओ के अनुसार ‘कम स्वास्थ्य साक्षरता’ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या है।

यह स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता बढ़ा सकती है। इसलिए, इसे सुधारना जरूरी है। स्वास्थ्य साक्षरता का मतलब है कि व्यक्ति के पास ऐसी जानकारी हो, जिससे वह अपने जीवन में सेहत को बेहतर बनाने, बेहतर बनाए रखने और सुधारने के लिए सही फैसले ले सके। इसमें जरूरी जानकारी तक पहुंच, उसे समझने, उसका सही मूल्यांकन करने और दूसरों से संवाद करने की क्षमता भी शामिल है। लैंसेट के एक नए शोध में समुदायों को इन्फोडेमिक्स से बचाने के लिए स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने और विश्वसनीय वैज्ञानिक सूचना तक पहुंच में सुधार जैसे कारक बताए गए हैं।

बुनियादी स्वास्थ्य तक पहुंच हर व्यक्ति का अधिकार है। स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचनाओं पर निर्भर रहने से, लोग न तो चिकित्सक के पास समय से जाते हैं और न ही सरकार से उम्मीद करते हैं कि वे सस्ता और प्रभावी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएं।

मीडिया की क्या हो सकती है भूमिका

मेनस्ट्रीम मीडिया में चिकित्सा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग करने वाले स्वास्थ्य पत्रकार कई बार जाने-अनजाने गलत सूचना फैलाने में योगदान देते हैं। यह खासकर तब होता है, जब वे शोध के निष्कर्षों को गलत तरीके से समझते या बढ़ा-चढ़ाकर लोगों के सामने दिखाते हैं। इसके अलावा, अधूरी या गलत रिपोर्टिंग भी लोगों में भ्रम पैदा कर सकती है। जैसे, किसी दवा के फायदे को जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना या उसके साइड इफेक्ट्स का जिक्र न करना आम गलतियां हैं। इससे लोग बिना पूरी जानकारी के स्वास्थ्य से जुड़े गलत फैसले ले सकते हैं। हालांकि, अगर स्वास्थ्य पत्रकार अच्छे से प्रशिक्षित हों, और पत्रकारिता के नैतिक मानकों को मानें, तो वे ऐसी गलत सूचनाओं का मुकाबला करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वे सही और संतुलित रिपोर्टिंग करके लोगों को पूरी जानकारी दे सकते हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी अफवाहों को रोकने में मदद कर सकते हैं। ये भी जरूरी है कि वे अपने स्वास्थ्य संबंधी किसी भी भ्रम या पूर्वाग्रह को दरकिनार करके खबरों को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही बताएं।

यह भी समझना जरूरी है कि कुछ लोग ऑनलाइन गलत सूचनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील क्यों होते हैं। इस पर तीन प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण सामने आए हैं। पहले के अनुसार लोगों के बीच सच और झूठ को लेकर भ्रम की स्थिति होती है। इसकी वजह से यह हो सकता है कि उनके पास सही जानकारी का अभाव हो या वे डिजिटल लिटरेसी में पिछड़ रहे हों। दूसरा दृष्टिकोण यह बताता है कि लोगों के पहले से बने हुए गहरे विश्वास और विचार उन्हें गलत सूचनाओं पर यकीन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए, वे ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं भले ही वे झूठ हों। आखिरी कारण ये है कि सोशल मीडिया पर लोग अक्सर खबरों की सच्चाई या सटीकता पर गहराई से विचार नहीं करते। वे बिना सोच-समझे इनफार्मेशन को पढ़ते हैं और बिना जांचे-परखे उसे साझा भी कर देते हैं।

कोविड महामारी ने यह दिखा दिया है कि स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचनाओं का बढ़ता प्रसार और भ्रांतियां कितनी घातक हो सकती हैं। इस समस्या का समाधान केवल सरकारी कार्रवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि नागरिकों, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, मीडिया और शिक्षण संस्थानों को मिलकर काम करना होगा। स्वास्थ्य साक्षरता बढ़ाने, तथ्य-जांच सेवाओं को बढ़ावा देने और संवाद मंचों का उपयोग कर सही सूचनाओं के प्रसार की जरूरत है। मीडिया की सही और वैज्ञानिक रिपोर्टिंग से भ्रांतियों को खत्म किया जा सकता है। सामूहिक प्रयासों से देश एक अधिक स्वास्थ्य-साक्षर समाज बन सकता है।