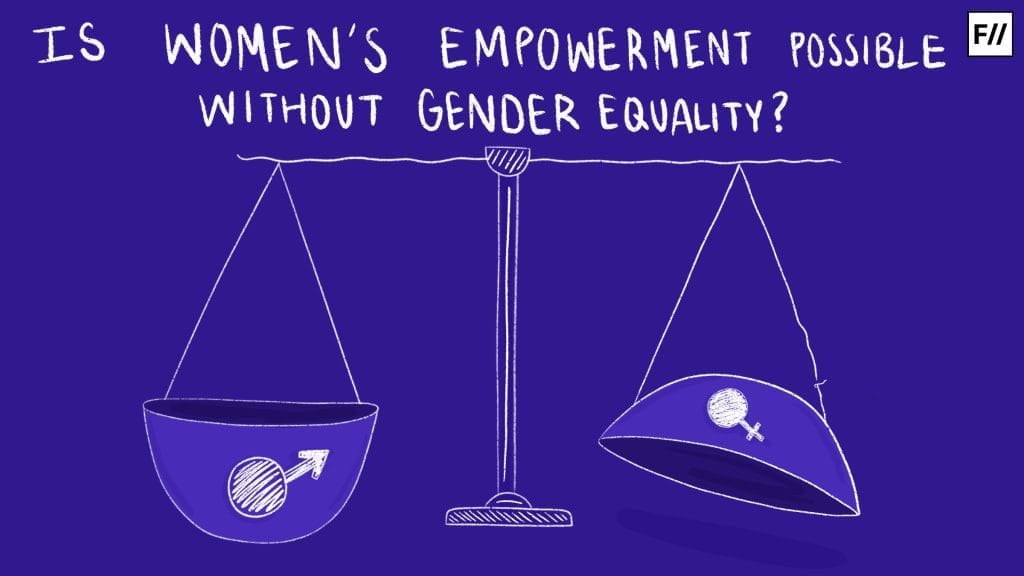

केंद्र सरकार ने बीते दिनों संसद को सूचित किया कि साल 2018 से देशभर के उच्च न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीशों में से 23 फीसद से भी कम न्यायधीश अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा के एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में लिखित उत्तर में, कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के तहत की जाती है, जो किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करते हैं। साथ ही न्यायमंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में एससी, एसटी और ओबीसी के प्रतिनिधित्व से संबंधित श्रेणीवार डेटा ‘केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है।’

केंद्र सरकार के अनुसार सरकार सामाजिक विविधता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। साल 2018 से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के लिए अनुशंसित व्यक्तियों (उम्मीदवारों) को निर्धारित प्रारूप में अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण प्रदान करना आवश्यक है। मेघवाल ने सदन को अपने उत्तर में बताया कि अनुशंसित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, 2018 से नियुक्त 715 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से 22 एससी श्रेणी के, 16 एसटी श्रेणी के, 89 ओबीसी श्रेणी के और 37 अल्पसंख्यक हैं। सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध कर रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए, ताकि नियुक्तियों में सामाजिक विविधता सुनिश्चित हो सके।

मेघवाल ने सदन को अपने उत्तर में बताया कि अनुशंसित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, 2018 से नियुक्त 715 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से 22 एससी श्रेणी के, 16 एसटी श्रेणी के, 89 ओबीसी श्रेणी के और 37 अल्पसंख्यक हैं।

हाशिये के समुदाय का न्यायपालिका में कहां है प्रतिनिधित्व

उच्च न्यायपालिका में हाशिए के समुदायों के कम प्रतिनिधित्व के बारे में झा के सवाल का जवाब देते हुए, मंत्री ने इस चिंता को स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिशों पर आधारित होती हैं। उन्होंने कहा कि केवल सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित लोगों को ही न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। अपने प्रश्न में झा ने जानना चाहा था कि क्या उच्च न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व वांछित स्तर से काफी नीचे है और क्या हाल के वर्षों में हाशिए के समुदायों से न्यायाधीशों की नियुक्ति में गिरावट आई है।

मेघवाल ने कहा कि प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव शुरू करने की जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायाधीश की है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव शुरू करने की जिम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की है। सरकार के इस बयान ने न्यायिक नियुक्तियों में विविधता की कमी पर चल रही बहस को हवा दे दी है, और यह चिंता पैदा कर दी है कि हाशिए पर रह रहे समुदायों का प्रतिनिधित्व अभी भी काफी अपर्याप्त है।

दिसंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार एससी/एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 25 फीसद से भी कम थी। यह जानकारी उस समय के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में सांसद जॉन ब्रिटस द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी गई थी।

न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में विविधता का अभाव

दिसंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार एससी/एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 25 फीसद से भी कम थी। यह जानकारी उस समय के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में सांसद जॉन ब्रिटस द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी गई थी। साल 2023 के आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त 650 न्यायाधीशों में से 75.7 प्रतिशत (492 व्यक्ति) सामान्य श्रेणी से थे। सामान्य श्रेणी का प्रभुत्व अन्य श्रेणियों की नियुक्तियों के विपरीत था – मात्र 3.54 प्रतिशत (23 व्यक्ति) एससी श्रेणी से थे, 1.54 प्रतिशत (10 व्यक्ति) एसटी श्रेणी से थे, 11.7 प्रतिशत (76 व्यक्ति) ओबीसी श्रेणी से थे, जबकि 5.54 प्रतिशत (36 व्यक्ति) अल्पसंख्यक समुदायों से थे। उस समय उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व 14.1 प्रतिशत था, कुल कार्यरत 790 न्यायाधीशों में से 111 महिला न्यायाधीश थी।

क्या सर्वोच्च न्यायालय अब भी पुरुषों का संसार है?

उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व भारत में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च (सीएलपीआर) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में महिलाओं की संख्या केवल 14.27 फीसद और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में 6 फीसद है। इनमें दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक, पहली पीढ़ी के वकील और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली महिला न्यायाधीशों की संख्या नगण्य है। सीएलपीआर ने कहा कि अपारदर्शी न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया, लैंगिक पूर्वाग्रह और अपर्याप्त संस्थागत समर्थन सहित प्रणालीगत बाधाएं न्यायपालिका में नेतृत्व के पदों तक महिलाओं की पहुंच में बाधा डालती रहती हैं। सीएलपीआर ने कहा, “हमारा दृष्टिकोण केवल संख्यात्मक समानता से आगे बढ़कर दृष्टिकोण और धारणाओं में एक मौलिक बदलाव तक फैला हुआ है, जहां लैंगिक समानता न्यायपालिका में अंतर्निहित है।

गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च (सीएलपीआर) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में महिलाओं की संख्या केवल 14.27 फीसद और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में 6 फीसद है। इनमें दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक, पहली पीढ़ी के वकील और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली महिला न्यायाधीशों की संख्या न के बराबर है।

सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति और सेवा अवधि पर रिपोर्ट के निष्कर्ष

सीएलपीआर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उच्च न्यायपालिका में लैंगिक अंतर को संबोधित करना न्यायिक नियुक्तियों में प्रणालीगत भेदभाव और न्यायपालिका में महिला नेतृत्व पर इसके प्रभाव को उजागर करती है। रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की औसत आयु पुरुषों के लिए 59.5 वर्ष और महिलाओं के लिए 60.5 वर्ष है। जजों की नियुक्ति की आयु भी औसत कार्यकाल को प्रभावित करती है। इस अंतर के कारण, महिला जजों की औसत सेवा अवधि 4.4 वर्ष होती है, जबकि पुरुष जज औसतन 5.4 वर्ष तक सेवा देते हैं। रिपोर्ट की प्रमुख शोधकर्ता नित्या रिया राजशेखर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में औसत कार्यकाल लगभग पांच वर्ष का होता है, ऐसे में एक वर्ष का अंतर बहुत महत्वपूर्ण होता है। नतीजन महिला जज सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम या वरिष्ठतम बेंच तक कम ही पहुंच पाती हैं।

भारत को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का इंतज़ार

भारत में, स्वतंत्रता के बाद से, हमने महिलाओं को 1963 में मुख्यमंत्री, 1966 में प्रधान मंत्री और 2007 में राष्ट्रपति जैसे उच्च पदों पर आसीन होते देखा है। लेकिन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के 74 वर्षों में, हमने अभी तक भारत की एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं देखी है, न ही हमने किसी महिला अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल को देखा है। पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक असमानता, यौन उत्पीड़न और महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों पर कुछ ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। लेकिन इन फैसलों को सुनाने वाली बेंच में शायद ही कोई महिला जज शामिल थी। साल 2021 से अब तक सुप्रीम कोर्ट ने 28 नए जज नियुक्त किए हैं, जिनमें से कोई भी महिला जज नहीं थी। साल 2021 में नियुक्त की गई आखिरी महिला जज जस्टिस हिमा कोहली थीं।

रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की औसत आयु पुरुषों के लिए 59.5 वर्ष और महिलाओं के लिए 60.5 वर्ष है। जजों की नियुक्ति की आयु भी औसत कार्यकाल को प्रभावित करती है। इस अंतर के कारण, महिला जजों की औसत सेवा अवधि 4.4 वर्ष होती है, जबकि पुरुष जज औसतन 5.4 वर्ष तक सेवा देते हैं।

लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। पिछले 75 सालों में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ़ 11 महिला जज रहीं हैं, जो कुल 276 जजों का सिर्फ़ 4 फीसद है। देश की शीर्ष अदालत ने अपनी स्थापना के चार दशक बाद 1989 में अपनी पहली महिला जज को पदोन्नत किया था। इन 11 न्यायाधीशों में, यह चिंताजनक है कि एक महिला न्यायाधीश का औसत कार्यकाल 4.5 वर्ष है, जो सभी न्यायाधीशों के कुल औसत से एक वर्ष कम है। वरिष्ठता (seniority) के नियम के अनुसार न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं, लेकिन उनका कार्यकाल मात्र 36 दिनों का होगा।

उच्च न्यायालयों में महिला जजों की संख्या में कितने हैं पुरुष

उच्च न्यायालय स्तर पर भी, सभी न्यायाधीशों में से 14.1 फीसद महिलाएं हैं। यानी 754 न्यायाधीशों में से 106। इनमें से, वर्तमान में 25 में से केवल 2 मुख्य न्यायाधीश महिलाएं हैं। देश के 25 उच्च न्यायालयों में से 15 में कभी भी कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही। तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों ने बेहतर प्रगति की है – तेलंगाना उच्च न्यायालय में वर्तमान में 10 महिला न्यायाधीश हैं। लेकिन अन्य राज्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला न्यायाधीशों के प्रतिनिधित्व पर कोई भी सरकारी डेटा उपलब्ध नहीं है।

पिछले 75 सालों में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ़ 11 महिला जज रहीं हैं, जो कुल 276 जजों का सिर्फ़ 4 फीसद है। देश की शीर्ष अदालत ने अपनी स्थापना के चार दशक बाद 1989 में अपनी पहली महिला जज को पदोन्नत किया था। इन 11 न्यायाधीशों में, यह चिंताजनक है कि एक महिला न्यायाधीश का औसत कार्यकाल 4.5 वर्ष है, जो सभी न्यायाधीशों के कुल औसत से एक वर्ष कम है।

ऐतिहासिक रूप से, सभी उच्च न्यायालयों में अभी तक केवल आठ मुस्लिम महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। यह चिंता का विषय है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम, 5 सदस्यीय निकाय जो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों के लिए न्यायाधीशों की सिफारिश करता है, ने अक्सर टिप्पणी की है कि उच्च न्यायालय स्तर पर चयन पूल में बहुत कम महिलाएं हैं। सीएलपीआर की रिपोर्ट बताती है कि जुडिशल सिस्टम में महिला जजों को समान अवसर न मिलने का प्रमुख कारण उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति की प्रक्रिया है।

महिला जजों के लिए न्यायिक सिस्टम में कैसे हो सुधार

सीएलपीआर रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं ताकि महिला जजों को न्यायपालिका में समान अवसर मिलें। रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि न्यायिक नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता लायी जाए। कॉलेजियम के निर्णय सार्वजनिक किए जाएं। महिला जजों की शीघ्र नियुक्ति की जाए ताकि योग्य महिला न्यायाधीशों को समान अवसर मिल सके। न्यायालयों में लैंगिक संतुलन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में अधिक महिला जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। न्यायपालिका में कार्यकाल की समानता होनी चाहिए। महिला न्यायधीशों को समान कार्यकाल मिले ताकि वे शीर्ष पदों तक पहुंच सकें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को और भी महिला जजों की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में कम से कम चार से पांच महिला जज होनी चाहिए। कोर्ट कई अहम मुद्दों पर फैसला सुनाता है, जिनका महिला जज के नजरिए से सही तरीके से निपटारा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कुछ बेहतरीन महिला वकीलों पर भी विचार किया जा सकता है।