हिंदी साहित्य का आधुनिक युग जब प्रेमचंद के हाथों से आकार ले रहा था, तब भारत की सामाजिक संरचना गहरे जातिगत विभाजनों से बंटी हुई थी। साहित्य की दुनिया भी इससे अछूती नहीं थी। कथित दलित जीवन, साहित्य में या तो अनुपस्थित था या फिर पृष्ठभूमि के रूप में ही मौजूद था। प्रेमचंद ने पहली बार इस पृष्ठभूमि को कथा का केंद्र बनाया। उनका साहित्य केवल किसानों और मज़दूरों के जीवन का चित्रण नहीं है, बल्कि वह दलित और स्त्री जीवन के यथार्थ को भी सामने लाता है। प्रेमचंद दलित समुदाय से नहीं थे। जब कोई लेखक उस समाज से नहीं आता जिसके अनुभवों को वह लिख रहा है। तब सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है कि क्या वह वास्तव में उस पीड़ा को लिख सकता है? लिख सकता है लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उसके पास उस शोषित समाज की आंखें नहीं हैं, जिस से वो शोषण को समग्र रूप से समझ सके या देख सके। वह चाहे अनचाहे अपनी ही सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की आंखों से यथार्थ या सच्चाई को देखेगा और कहीं ना कहीं उसी के आधार पर उसकी संवेदनाएं आकार लेंगी।

सदियों से पितृसत्ता के अधीन समाजों में पुरुष लेखकों ने महिलाओं के दुख और संघर्ष को लिखा। उनमें संवेदना थी। लेकिन फिर भी उनकी रचनाओं में स्त्री जीवन की वह गहराई, वह सूक्ष्मता नहीं आ सकी जो एक महिला, पितृसत्तात्मक जीवन को जीते हुए लिखती है। पुरुषों का लिखा स्त्री-साहित्य गलत नहीं था बल्कि अधूरा था और वही अधूरापन दलित समाज के प्रश्न पर एक सवर्ण लेखक के लेखन में दिखाई देता है। प्रेमचंद खुद दलित समाज से न होते हुए भी दलितों के दुख और संघर्ष को उस समय लिखा, जब समाज का मुख्यधारा साहित्य इससे आंखें मूंदे हुए था। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह, प्रेमचंद का दलित विमर्श जरूर है। लेकिन उसकी सीमाएं भी हैं। हालांकि उनकी भूमिका बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने उस समय इसे दर्ज किया जब दलित जीवन पर मुख्यधारा का साहित्य लगभग नहीं था।

कथित दलित जीवन, साहित्य में या तो अनुपस्थित था या फिर पृष्ठभूमि के रूप में ही मौजूद था। प्रेमचंद ने पहली बार इस पृष्ठभूमि को कथा का केंद्र बनाया। उनका साहित्य केवल किसानों और मज़दूरों के जीवन का चित्रण नहीं है, बल्कि वह दलित और स्त्री जीवन के यथार्थ को भी सामने लाता है।

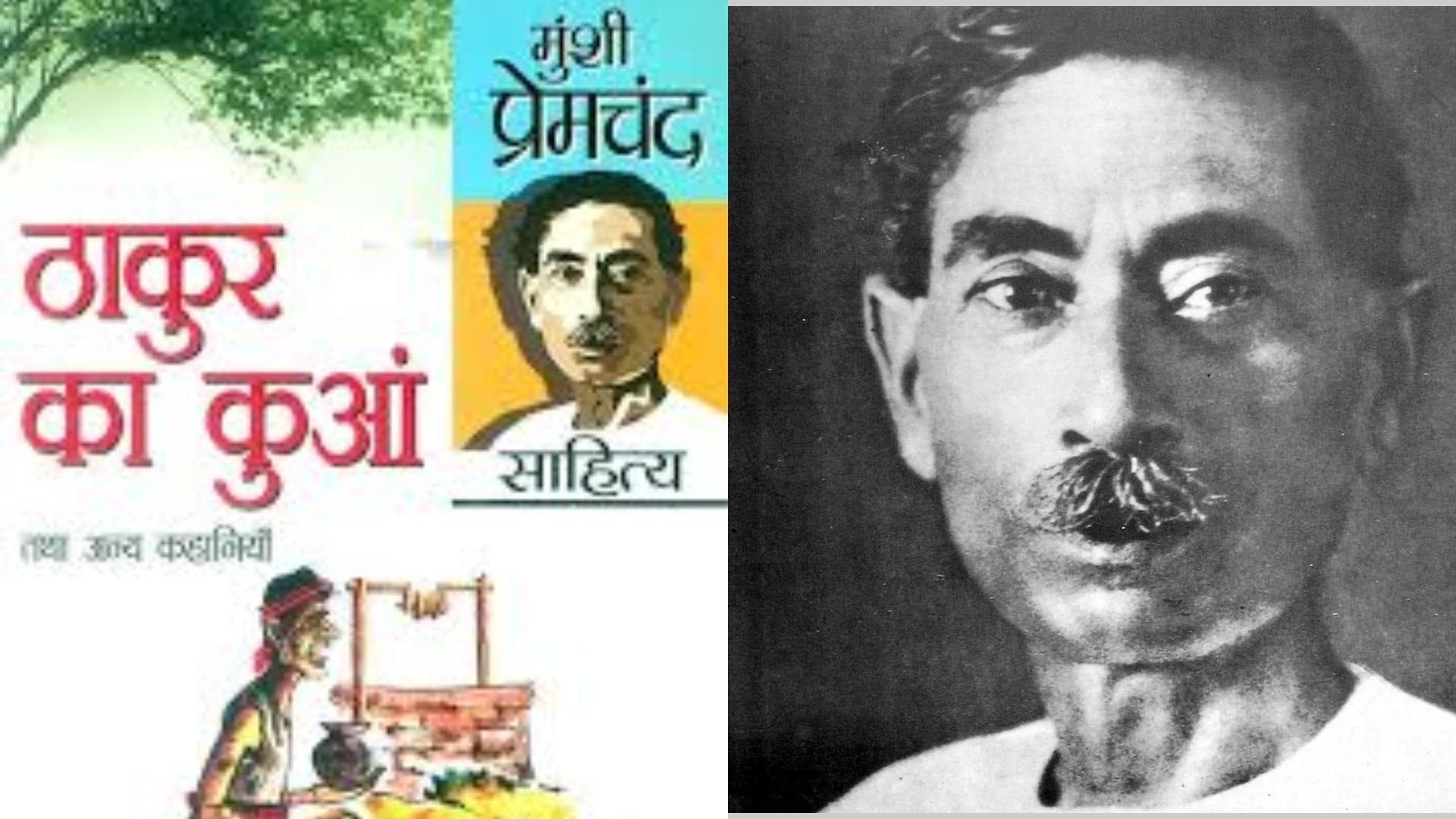

‘ठाकुर का कुआं’ गरिमा का प्रश्न

ठाकुर का कुआं में गंगी और जोखू का चरित्र दलित अनुभव के भीतर मौजूद दो अलग -अलग मानसिकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें गंगी अपने बीमार पति जोखू के लिए साफ़ पानी लाने की कोशिश करती है। लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण ठाकुर के कुएं से पानी नहीं भर पाती है। कहानी में जोखू शुरू से ही बदबूदार नाली का पानी पीने को मजबूरी मान लेता है। वह सोचता है कि जो गलत हो रहा है, वह उसके भाग्य में लिखा है। इसलिए वह शोषण को अपनी नियति समझकर चुपचाप सहने की मानसिकता में जीता है। इसके विपरीत गंगी अपने साथ हो रहे अन्याय और अपमान को लेकर पूरी तरह सजग है और वह इसे सहने को तैयार नहीं है। वह साफ पानी पीने के अपने अधिकार के प्रति अडिग है। यही कारण है कि वह रात के अंधेरे में ठाकुर के कुएं से पानी चोरी करने का साहसिक निर्णय लेती है। यह निर्णय उसके भीतर छिपी प्रतिरोधी चेतना को सामने लाता है।

वह कहती है, अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़रिए की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो बारहों मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस-किस बात में हमसे ऊंचे हैं, हम गली-गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गाँव में आ जाती हूं, तो रस-भरी आंख से देखने लगते हैं। जैसे सबकी छाती पर सांप लोटने लगता है, परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं!’ इस उदाहरण में उसने समाज की झूठी नैतिकताओं को बहुत साफ़ तरीके से दिखाया है। उसकी आवाज़ एक सोचने-समझने वाली प्रतिक्रिया है, जो सत्ता और नियमों के पीछे छुपी बुराई और अन्याय को सामने लाती है। वहीं जोखू, इस व्यवस्था का मौन शिकार है, जिसकी चेतना इतनी जकड़ी हुई है कि वह प्रतिरोध करने की बजाय समझौते और सहनशीलता में विश्वास करता है। इसी के साथ कहानी का अंत सबसे मार्मिक है, जब गंगी को पंडितों और ठाकुरों के यहां से साफ पानी तक नही मिलता और गंदी, बदबूदार नाली का पानी पीने को विवश जोखू का चित्र सामने आता है। यहां पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है बल्कि मनुष्य की गरिमा का प्रतीक है। जब समाज किसी समुदाय को स्वच्छ पानी तक से वंचित कर देता है, तो यह सिर्फ़ संसाधनों का अभाव नहीं है, बल्कि उस समुदाय को इंसान मानने से ही इनकार करना है।

कहानी में जोखू शुरू से ही बदबूदार नाली का पानी पीने को मजबूरी मान लेता है। वह सोचता है कि जो गलत हो रहा है, वह उसके भाग्य में लिखा है। इसलिए वह शोषण को अपनी नियति समझकर चुपचाप सहने की मानसिकता में जीता है। इसके विपरीत गंगी अपने साथ हो रहे अन्याय और अपमान को लेकर पूरी तरह सजग है और वह इसे सहने को तैयार नहीं है।

कफ़न: यथार्थ, आलोचनाएं और डॉ धर्मवीर का हस्तक्षेप

लेखक प्रेमचंद के उपन्यास कफ़न में घीसू और माधव आलसी और अमानवीय प्रतीत होते हैं। वे बुधिया की मृत्यु पर शोक करने की बजाय उसके कफ़न के पैसों से शराब पीकर जश्न मनाते हैं। सतही तौर पर यह दृश्य दलित जीवन का नकारात्मक चित्रण लगता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह उनकी नैतिक विफलता है या ये एक ऐसी व्यवस्था की परिणति है, जिसने उन्हें हर मानवीय संवेदना से वंचित कर दिया? दलित विचारक डॉ धर्मवीर भारती ने अपनी किताब प्रेमचंद: सामंत का मुंशी में इस कहानी की आलोचना करते हुए कहा कि प्रेमचंद ने यहां पूरी सच्चाई नहीं कही। उनके अनुसार बुधिया ज़मींदार की यौन हिंसा का शिकार थी और उसके पेट में पल रहा बच्चा जमींदार के लड़के का था। (हालांकि ये प्रेमचंद के कथ्य का हिस्सा नहीं है) धर्मवीर प्रेमचंद पर आरोप लगाते हैं कि ‘उन्होंने सच्चाई का एक बंटा नौ हिस्सा दिखा दिया और आठ बंटा नौ हिस्सा छुपा लिया।’ यानी घीसू और माधव की क्रूरता तो दिखाई पर जमींदार को बचा ले गए।उस समय की सामाजिक सच्चाई यही थी कि कथित ऊंची जातियों के पुरुष दलितों के छूने तक से घृणा करते थे। लेकिन कथित दलित समुदाय की महिलाओं का यौन शोषण करने में उन्हें कोई संकोच नहीं था। यह इतिहास का कड़वा यथार्थ है, जिससे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता।

इसीलिए डॉ धर्मवीर का दृष्टिकोण, दलित विमर्श को आगे तो ले आता है। लेकिन स्त्री विमर्श को पीछे छोड़ देता है। उनकी संवेदनाएं दलित पुरुष पात्रों की ओर तो जाती हैं। पर बुधिया जैसी दलित महिला की त्रासदी पर उतनी गहरी नहीं ठहरतीं। इसके विपरीत प्रेमचंद का दृष्टिकोण कहीं अधिक संतुलित और व्यापक प्रतीत होता है। प्रेमचंद इस त्रासदी में महिलाओं की स्थिति को अदृश्य नहीं होने देते। यही वह बिंदु है जहां हम कह सकते हैं कि दलित विमर्श और स्त्री विमर्श एक दूसरे से अलग होकर अधूरे हैं। दलित विमर्श अगर महिला की यातना को नहीं समझता तो वह केवल आधा सत्य है। यह दृष्टि हमें बताती है कि प्रेमचंद और धर्मवीर दोनों ही आंशिक सत्य पर टिके हैं। प्रेमचंद दलित जीवन को सामने लाए और डॉ० धर्मवीर ने उसकी अनकही परतों को उजागर किया। जर्मन दार्शनिक गडामर के फ्यूज़न ऑफ़ होराइज़न्स की तरह, जब हम इन दोनों क्षितिजों प्रेमचंद का यथार्थ और धर्मवीर का यथार्थ को मिलाते हैं। तब एक विस्तृत और गहन परिप्रेक्ष्य खुलता है। गडामर के अनुसार असली समझ तब आती है जब अलग-अलग नज़रियों का संवाद होता है और नया अर्थ निकलता है। अलग अलग नज़रियों का मिलन हमें उस सच्चाई तक पहुंचाता है, जिसमें दलित और स्त्री विमर्श अलग-अलग धारा न होकर एक साझा अनुभव और संघर्ष के रूप में सामने आते हैं।

लेखक प्रेमचंद के उपन्यास कफ़न में घीसू और माधव आलसी और अमानवीय प्रतीत होते हैं। वे बुधिया की मृत्यु पर शोक करने की बजाय उसके कफ़न के पैसों से शराब पीकर जश्न मनाते हैं। सतही तौर पर यह दृश्य दलित जीवन का नकारात्मक चित्रण लगता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह उनकी नैतिक विफलता है या ये एक ऐसी व्यवस्था की परिणति है, जिसने उन्हें हर मानवीय संवेदना से वंचित कर दिया?

‘कर्मभूमि’ और नामवर सिंह की व्याख्या

साहित्यिक आलोचक नामवर सिंह कहते हैं, कि साल 1930 वह दौर था। जब स्वाधीनता आंदोलन विशाल रूप लेने लगा और उसमें दलितों की भागीदारी बढ़ने लगी थी। उसी दौर में प्रेमचंद अपना उपन्यास कर्मभूमि लेकर आते हैं। इसमें मंदिर प्रवेश आंदोलन का ज़िक्र है। जहां अमरकांत दलितों के लिए मंदिर का द्वार खोलने की घोषणा करता है। वहीं प्रेमचंद उसके इस कृत पर पर टिप्पणी करते हैं, ‘उस दिन पुजारी बहुत खुश था क्योंकि चढ़ावा बहुत मिला।’ यह टिप्पणी सत्ता-संरचना की वास्तविकता को खोल देती है। नामवर ने सही ही कहा था कि जो लेखक ऐसी बारीक दृष्टि रख सकता है उसे दलित विरोधी कहना अन्याय होगा।लेकिन यहां उनकी दूसरी टिप्पणी थोड़ी फिसल जाती है। वे कहते हैं, ‘प्रेमचंद से बेहतर दलित साहित्य लिखकर दिखाइए।’ साहित्यिक सृजनता के पैमाने पर यह चुनौती आकर्षक लग सकती है।

लेकिन इसका खतरा यह है कि यह दलित लेखन को एक तरह से कमतर आंकने लगती है। हां, प्रेमचंद अपने समय के हिसाब से बहुत आगे थे। लेकिन आज के समय में दलित साहित्य का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि वह सीधे अनुभव से उपजता है। इसलिए यह कहना कि प्रेमचंद से बेहतर किसी ने दलित साहित्य नहीं लिखा थोड़ा बढ़ा -चढ़ा कर दिखाने जैसा लगता है। असल में प्रेमचंद का मूल्यांकन दो स्तरों पर होना चाहिए। पहला, उन्होंने अपने समय में वह लिखा जो बहुत साहस का काम था। इसलिए उनका सम्मान और उनका महत्व झुठलाया नहीं जा सकता। दूसरा, हमें यह स्वीकार करना होगा कि उनके लेखन में कुछ सीमाएं भी थीं, क्योंकि वे उस शोषित समाज के सदस्य नहीं थे। दलित लेखक जब अपने अनुभव लिखते हैं तो वे उस पीड़ा को भीतर से जीते हैं, जो प्रेमचंद जैसी बाहरी दृष्टि कभी पूर्ण रूप से नहीं पकड़ सकती।

इसमें मंदिर प्रवेश आंदोलन का ज़िक्र है। जहां अमरकांत दलितों के लिए मंदिर का द्वार खोलने की घोषणा करता है। वहीं प्रेमचंद उसके इस कृत पर पर टिप्पणी करते हैं, ‘उस दिन पुजारी बहुत खुश था क्योंकि चढ़ावा बहुत मिला।’ यह टिप्पणी सत्ता-संरचना की वास्तविकता को खोल देती है।

साहित्यिक विचारक और दार्शनिक गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक के साल 1988 में लिखे हुए निबंध ‘क्या सबाल्टर्न बोल सकते हैं? में यह साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि उपेक्षित वर्ग की महिलाएं अपनी आवाज़ किस हद तक खुद सामने ला सकती हैं। उनकी दलील है कि अक्सर सत्ता और विशेषाधिकार वाले बुद्धिजीवी हाशिए पर रहने वालों की तरफ से बोलते हैं, लेकिन इससे उनकी असली आवाज़ दब जाती है। स्पिवाक के इस प्रश्न को हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रेमचंद की रचनाएं एक आरंभिक प्रयास के रूप में दिखाई देती हैं। उन्होंने दलित, महिला और वंचित जीवन की पीड़ा को सामने रखा परंतु उनकी दृष्टि आखिरकार एक सहानुभूतिपूर्ण ‘बाहरी’ दृष्टि ही कही जाएगी।

यही कारण है कि आज जब हम दलित विमर्श की ओर बढ़ते हैं तो केवल प्रेमचंद तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है। दलित लेखकों जैसे ओमप्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिशराय, सुशीला टाकभौरे, जयप्रकाश कर्दम, श्यौराज सिंह ‘बेचैन’, रूपनारायण सोनकर, अनीता भारती, कैलाश वानखेडे आदि को पढ़े बिना उस अनुभव की गहराई और असली आवाज़ तक पहुंचना असंभव है। इसलिए संतुलित दृष्टिकोण यही है कि प्रेमचंद को न तो देवत्व दिया जाए और न ही उन्हें पूरी तरह नकारा जाए। साहित्य का यथार्थ तभी पूरा होता है। जब सहानुभूतिपूर्ण बाहरी दृष्टि और अनुभव से उपजी भीतरी दृष्टि दोनों साथ आएं। इस अर्थ में प्रेमचंद और दलित साहित्य का संबंध एक रेखीय उत्तराधिकार का नहीं बल्कि एक संवादात्मक निरंतरता का है। अंतिम में यही कहा जा सकता है कि प्रेमचंद ने संवाद खोला और दलित साहित्य ने उस संवाद को अनुभव की गहराई दी। साहित्य का सत्य एकतरफा नहीं होता, वह कई आवाज़ों के मिलने से पूर्ण होता है।