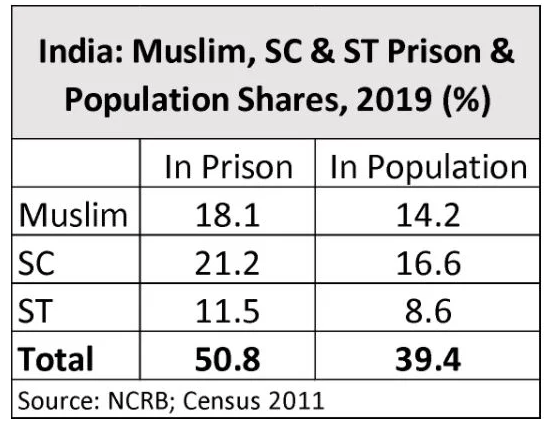

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने भारतीय जेलों में बंद लोगों का आंकड़ा जारी किया है। एनसीआरबी की साल 2019 की प्रिज़न रिपोर्ट बताती है कि भारत की 1350 जेलों में इस वक्त 4 लाख 78,600 कैदी बंद हैं। इन 4.78 लाख कैदियों में से 4.58 लाख मर्द हैं जबकि 19,913 महिला कैदी हैं। जबकि हमारे जेलों की क्षमता 4.03 लाख कैदियों की ही है, यानी हमारे जेल अपनी क्षमता से अधिक भरे हुए हैं। इन कैदियों में सबसे अधिक संख्या दलित, आदिवासी और मुसलमान कैदियों की है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पूरी जनसंख्या में इन तीन समुदाय के लोगों का निम्नलिखित हिस्सा है:

| मुस्लिम | 14.2% |

| दलित/ अनुसूचित जाति | 16.6% |

| अनुसूचित जनजाति | 8.6% |

| कुल | 39.4% |

जब भारत की आबादी में इन लोगों की संख्या मात्र 39 फीसद ही है तो जेलों में इनकी संख्या 50 फीसद क्यों है? क्या ये लोग वास्तव में ज्यादा अपराध करते हैं या पूर्वाग्रह से ग्रसित हमारे देश की व्यवस्थाएं जानबूझकर इन समुदाय के लोगों को अपराधी दिखाने की कोशिश करती हैं? इस स्थिति में यह सवाल उठना बेहद जायज़ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जेलों में 18.1 फीसद मुसलमान कैदी बंद हैं लेकिन उनकी आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक 14.2 फीसद है। वहीं 21.2 फीसद अनुसूचित जातियों के लोग जेल में बंद हैं और उनकी आबादी 16.6 फीसद है। बात अगर अनुसूचित जनजातियों की करें तो इस समुदाय से आने वाले 11.8 फीसद लोग जेलों में बंद हैं जबकि उनकी आबादी 8.6 फीसद ही है।

और पढ़ें : भारतीय जेलों में महिला कैदियों की दुर्दशा

शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और नौकरी के अभाव में निचले तबके से आने वाले ये कैदी कानूनी सेवाओं का फायदा उठा ही नहीं पाते। एनसीआरबी 2019 की रिपोर्ट बताती है जेलों में फिलहाल बंद 28.6 फीसद अंडरट्रायल कैदी अनपढ़ हैं। 40.7 फीसद अंडरट्रायल कैदी दसवीं कक्षा से आगे नहीं पढ़े हुए हैं। यह हाल तब है जब भारतीय संविधान और कानूनी सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987, दोनों ही मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार की बात करते हैं। असल में तो इन कैदियों को ‘मुफ्त कानूनी सहायता’ के प्रावधान का ज़मीनी स्तर पर कोई फायदा नहीं मिलता। परिणामस्वरूप, ऐसा प्रतीत होता है कि इन कैदियों के लिए ‘एक्सेस टु जेल’ आसान होता है बजाय ‘एक्सेस टु जस्टिस’।

पैसों की तंगी की वजह से इन कैदियों के परिवार वाले भी इन्हें जेलों से नहीं निकाल पाते। सालों के साल निकल जाते हैं, और ये कैदी अपराध साबित न होने ले बावजूद जेल में बंद रह जाते हैं। लगभग 37 फ़ीसद अंडरट्रायल कैदियों ने 2019 में तीन महीने से एक साल का वक़्त जेल में व्यतीत किया। यह हाल तो तब है जब इनमें से किसी भी कैदी का अपराध साबित नहीं हुआ है।

और पढ़ें : मध्य प्रदेश के ‘गुना’ की घटना के बहाने पुलिस सुधार की बात

अफ़सोस की बात तो यह है कि जेलों में दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की बढ़ती हुई संख्या का हवाला दिया जाता है यह साबित करने के लिए कि दलितों, मुसलमानों और अनुसूचित जनजातियों में ‘आपराधिक प्रवृत्ति’ बहुत ज्यादा होती है। इस प्रकार की सोच न सिर्फ समाज के बहुसंख्यक तबकों में है बल्कि हमारे देश की पुलिस और अपराधिक न्याय प्रणाली भी काफी हद तक यही सोच रखती है। इस पूर्वाग्रह का ज़िक्र हमें कई रिपोर्ट्स में भी मिलता है। साल 2019 में जारी हुई स्टेटस ऑफ पुलिसिंग रिपोर्ट इन इंडिया के मुताबिक सर्वे में शामिल हर 2 में से 1 पुलिसवाले यह मानते नज़र आए कि कि मुसलमानों द्वारा कुछ हद तक अपराध करने की संभावना अधिक होती है।

विजय राघवन, जो कि टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर हैं और इंस्टिट्यूट के सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी और जस्टिस के साथ काम करते हैं। उनका कहना है कि जेलों में इन समुदायों के लोगों की बढ़ती हुई संख्या के पीछे मुख्य तौर पर दो कारण हैं – पहला तो यह कि मौकों के अभाव में इस समुदाय के लोग मजबूर हो जाते हैं अपराध करने के लिए और दूसरा यह कि हमारे समाज और सिस्टम में दलितों, मुसलमानों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ मौजूदा पूर्वाग्रह भी इस बढ़ती हुई संख्या के लिए जिम्मेदार हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्य समुदाय के लोगों के खिलाफ संस्थात्मक पूर्वाग्रहों कि वजह से, बाकि वर्गों की तुलना में इनकी गिरफ़्तारी की संभावना ज्यादा होती है। वहीं दूसरी और, जब इन समुदायों के लोग उनके खिलाफ होने वाली हिंसा की शिकायत करते हैं, अक्सर उनकी शिकायत दर्ज ही नहीं की जाती और अगर हो भी जाती है, तो उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं की जाती है।

बेशक इस समस्या को हम किसी एक समाधान से जल्दी से नहीं सुलझा सकते हैं, हमारे समाज में दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के प्रति जो पूर्वाग्रह हैं, वे रातों-रात गायब नहीं होंगे। लेकिन, हम एक सोची समझी रणनीति से इस समस्या से जरूर निपट सकते हैं मसलन पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करके, पुलिस रिफॉर्म को ज़मीनी तौर पर लागू करके और साथ ही साथ इन कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया करवाकर।

और पढ़ें : महिलाओं को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित भारतीय पुलिस कैसे करेगी महिलाओं की सुरक्षा?

तस्वीर साभार: Scroll