नारीवादी लेखिका सिमोन द बोउवार का एक बेहद प्रसिद्ध कथन है, “स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है।” उनके अनुसार परिवार और समाज के द्वारा ही एक बच्चे में स्त्री होने के गुण भरे जाते हैं। इसी ‘सोशल कंडीशनिंग’ की वजह से एक स्त्री को समाज के पैमाने के हिसाब से स्त्री बनाया जाता है। उनके इस ऐतिहासिक कथन को अगर हम पुरुषों के जन्म लेने और मर्द बनने की प्रक्रिया से जोड़कर देखें, तो हम पाएंगे कि मर्द भी अक्सर पैदा नहीं होते, इस समाज द्वारा बनाए ही जाते हैं। जब दो बच्चों में से एक को सिर्फ उसके लिंग के आधार पर खेलने के लिए गुड़िया दी जाती है तो दूसरे को खिलौने के नाम पर कार और बंदूक, तो उस दूसरे बच्चे में कुछ गुण भरे जाते हैं और उसके व्यव्हार से कुछ अपेक्षाएं की जाती हैं। जैसे वह अत्याधिक निर्भीक हो, शारीरिक रूप से मज़बूत हो, उसमें आक्रोश हो, उत्तेजना हो और परिस्थितियों को मनमुताबिक ढालने की क्षमता हो। ये गुण और अपेक्षाएं बाद में जाकर उसकी मर्दानगी का पैमाना बनती हैं।

उस बच्चे के सामने बचपन से ही ऐसे हजारों उदाहरण पेश किए जाते हैं जिनसे उसे यह एहसास दिलाया जाए की भावनाओं को व्यक्त करने का काम ‘मर्दों’ का नहीं है। “मर्द रोया नहीं करते”, “मर्द डरा नहीं करते”, “बी अ मैन”, जैसी हजारों बातों से उस बच्चे की संवेदनाओं को तो मारा जाता ही है साथ ही “लड़की की तरह क्यों रो रहे हो”, “लड़कियां तो अपने ससुराल चली जाएंगी, तुम्हें ही भविष्य संभालना है”, “मेरा वारिस” आदि कहकर उसे यह समझाया जाता है कि एक औरत दूसरे दर्जे की नागरिक होती है। इस प्रकार उस बच्चे के अंदर पुरुष होने का घमंड भरा जाता है। एक पुरुष को मर्द के ढांचे में ढालने की जो प्रक्रिया है और यह मर्द की जो परिभाषा हम आज तक देखते/सुनते आ रहे हैं, इसे बनाने में जिस शक्ति का हाथ है, वह पितृसत्ता ही है। इस परिभाषा में ढल पाने के बाद जो मर्द नाम की वस्तु निकलती है, वह एक संवेदनाओं से खाली मनुष्य से ज्यादा कुछ भी नहीं।

और पढ़ें : ‘हिंसक मर्दानगी’ से घुटते समाज को ‘संवेदनशील पुरुषों’ की ज़रूरत है

जब वह बच्चा बचपन की अवस्था में होता है, तो वह देखता है कि खाने की टेबल की सबसे आगे की कुर्सी पर उसके दादा या पिता बैठे हैं। सबसे पहले दादा-पिता-चाचा को ही खाना परोसा जाता है। उसकी मां और चाचियां उन्हें परोसकर ही आखिर में खाती हैं। वे माएं और चाचियां घर के पुरुषों के सामने आवाज़ नहीं उठाती, नज़रें झुकाकर बात करती हैं, और केवल घर के कामों में ही लगी रहती हैं। तब उस बच्चे को यह एहसास हो जाता है कि समाज में स्त्रियों का मर्दों के सामने किस तरह का व्यवहार ‘उचित व्यवहार’ है। साथ ही यह एहसास दिलाया जाता है कि औरतों और मर्दों के कुछ विशेष काम हैं जो उन्हें ही करने चाहिए। उसे यह विश्वास हो जाता है कि यही आदर्श घर की व्यवस्था है और इसके अलावा जो है, गलत है।

एक पुरुष को मर्द के ढांचे में ढालने की जो प्रक्रिया है और यह मर्दानगी की जो परिभाषा हम आज तक देखते/सुनते आ रहे हैं, इसे बनाने में जिस शक्ति का हाथ है, वह पितृसत्ता ही है।

फिल्मों ने तय किए मर्दानगी के पैमाने

साथ ही बीते दशकों में मर्द शब्द के अर्थ को एक नया मोड़ देने में जिस ताकत का सबसे अधिक हाथ रहा है, वह निश्चित रूप से फिल्म और बॉलीवुड ही है। जहां, एक ओर फिल्मों ने एक आदर्श मां या पत्नी के किरदार को जन्म दिया जिसका सर्वप्रथम गुण था पतिव्रता होना और दूसरा अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ त्याग करने की क्षमता रखना है। वहीं, दूसरी ओर इन फ़िल्मी किरदारों ने एक परफेक्ट ‘हीरो’ की परिभाषा का भी निर्माण किया।

और पढ़ें : समाज में मर्दानगी के पैमाने लड़कों को बना रहे हैं ‘हिंसक मर्द’

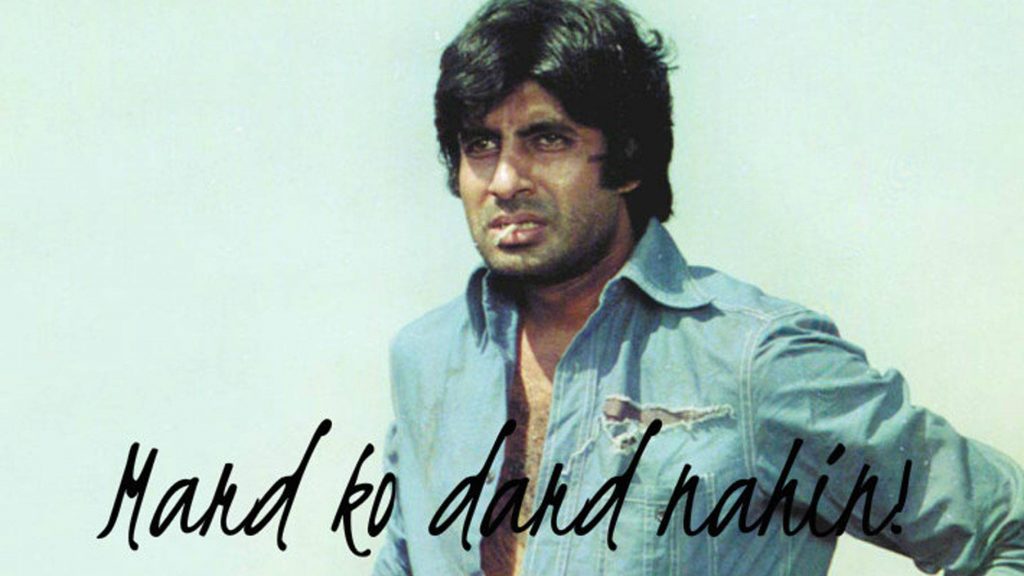

ये फिल्मी हीरो एक पुरुष प्रधान कहानी का मुख्य पात्र होता था। इसके आगे-पीछे ही कहानी लिखी जाती थी और हीरोइन बस एक चेहरा मात्र बनकर हीरो के आस-पास रहती थी। हीरो ही मुश्किलों से लड़ सकता था और जीत सकता था। यह हीरोइन का पीछा कर सकता था, उसे छेड़ सकता था, और आखिर में हीरोइन और मां को दुश्मन के चंगुल से छुड़ा सकता था। यह निडर और गुस्सैल हीरो जब कहता की “मर्द को दर्द नहीं होता”, तो सिनेमाघरों में सीटियां-तालियां बजती और युवाओं को मर्द बनने का एक सांचा मिल जाता। इसमें ढले तो मर्द, और अगर नहीं ढल सके तो ‘नामर्द’।

न सिर्फ फिल्मों में बल्कि बॉलीवुड के गानों ने भी मर्दानगी के नए पैमाने गढ़ें। उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ऐसा ही एक गीत है, जिसके बोल हैं-

“जाओ तो जाओ पर इतना सुन लो

थोड़ी चूड़ियां पहन लो

एक घाघरा सिलवा लो “

“औरत की हिफाज़त जो कर न पाए

उस मर्द को क्या कहते हैं ये तो बताओ “

ऐसे पुरुषवादी और होमोफोबिक गानों ने एक मर्द की ‘हिरोइक’ छवि को और गहरा किया। इसके परिणामस्वरूप समाज को मिले कठोर, पितृसत्ता की मद में चूर हजारों लाखों हीरो। ये लाखों-करोड़ों हीरो जब सड़कों पर उतरे, तो ये आपस में अपनी ताज़ी-ताज़ी मर्दानगी की शान के लिए लड़े, स्त्रियों को पाने की चीज समझकर दुसरे मर्दों या स्त्रियों से लड़े और इन्होंने हर वो काम किया जो फिल्मों के मर्द हीरो किया करते हैं। बच्चन पर ही फिल्माए दूसरे गाने “हमरे देसवा की बुराई” गाने में वे इन बोलों पर नाचते नज़र आते हैं, जिन से स्पष्ट है कि एक मर्द को औरत का काम करना देख बुरा लगना स्वाभाविक और सही है:

“सात समंदर पार के

लक्षण जब से हम अपनाये

मर्द घर में चूल्हा फूंके

जोरू काम पे जाए “

“ऐसी फ़ोकट की कमाई

हमका बुरी लागे राम “

फिर चाहे शोले का वीरू हो जो आम तोड़ने के बहाने बसंती की मासूमियत का गलत फायदा उठाता है, या रांझणा का कुंदन, जो ज़ोया को भरे बाज़ार में ज़लील करता है, उसका पीछा करता है और उसके लिए किसी भी हद तक जाता है। आखिर में एक को बसंती का प्रेम मिलता है और दूसरे को प्रेम में शहादत, सब इसी हीरो की परिभाषा को स्थापित करते हैं।

और पढ़ें : मर्दों के ‘विशेषाधिकार’ कितने है लाभदायक और हानिकारक ?

वक़्त के साथ इस मर्द बनने की चेक-लिस्ट में कई और अजीब और हिंसक नैरेटिव भी जुड़े, जैसे सिद्धू मूसेवाला अपने ‘संजू’ गाने में कहते हैं- लडुआनु सदा पैन्दियां लानतां, ते केस कूस पैंदे मर्दां ते सोनिये! जिसका अर्थ है कि निकम्मों को हमेशा लानतें सुनने को मिलती हैं और केस वगैरह मर्दों पर ही दर्ज होते हैं। इसी वजह से इस मर्द की परिभाषा से जो भी थोड़ा इधर-उधर होता है, उसे लानतें, बेईज्ज़ती और समाज से बहिष्कार झेलना पड़ता है। क्यों किसी समलैंगिक व्यक्ति को जो पुरुष के रूप में जन्म लेता है उसे अपनी सच्चाई बताने में इतनी घबराहट महसूस होती है? क्योंकि वह जनता है कि सामने आने पर यह मर्दानगी की परिभाषा उसके चरित्र की धज्जियां उड़ा देगी और उसे बहिष्कृत कर देगी।

इसका सीधा अर्थ यही निकलता है की पितृसत्ता वाली इस मर्दानगी की परिभाषा से पुरुषों को समाज में एक ऐसी छवि बरकरार रखने का काम मिलता है जिसमें ढलकर या तो वो हिंसक, असंवेदनशील, मालिकाना हक़ जताने वाले बनते हैं या अपनी इच्छाओं और संवेदनाओं को दिखाने में असक्षम मनुष्य बन जाते हैं। समय के साथ चीजें बदली ज़रूर हैं, पर अभी भी इस बुनियादी ढांचे को तोड़ने वालों की संख्या बहुत कम है और हमें ज़रूरत है कि हम इस परिभाषा को तोड़ पुरुष-स्त्री के इस बाइनरी से ऊपर उठने का प्रयास करते रहे

और पढ़ें: पुरुषों को आंसू छिपाने की बजाय खुलकर बोलना सीखना होगा

यह लेख प्रणय द्विवेदी ने लिखा है जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में साहित्य के छात्र हैं।

तस्वीर साभार : सुश्रीता भट्टाचार्जी