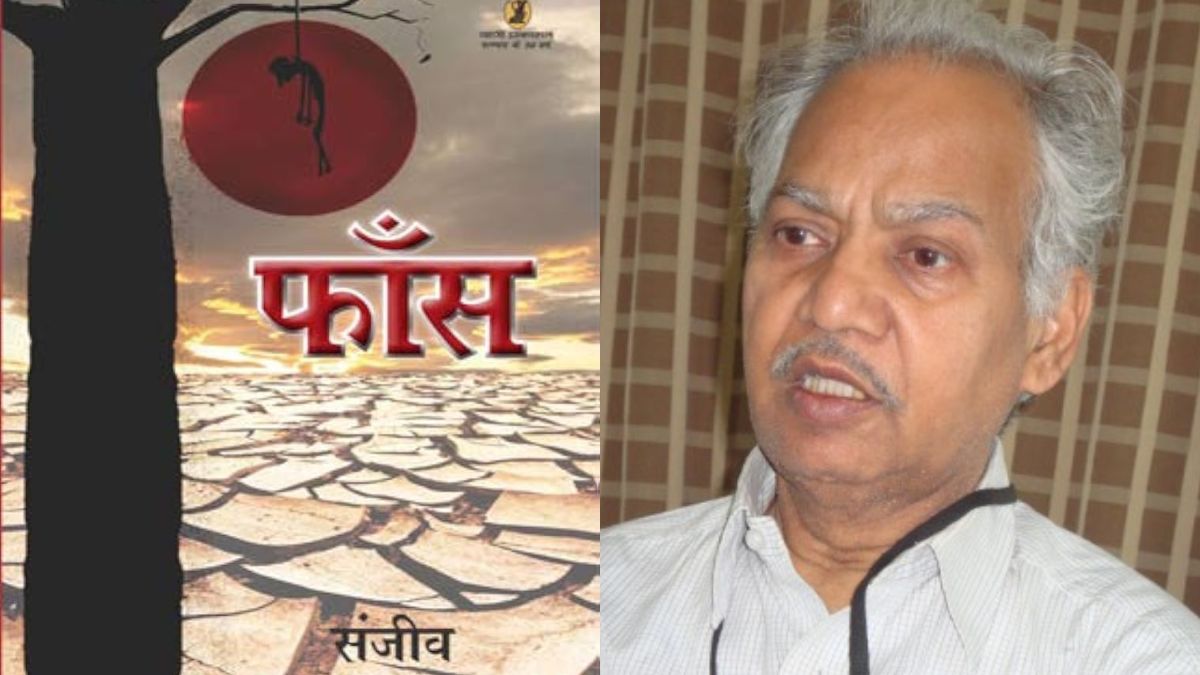

‘भारत एक कृषि प्रधान देश है’, ये पंक्तियां न सिर्फ़ हमने बल्कि हमारे पुरखों ने भी बचपन में ख़ूब सुनी है। किसान नारों में तब भी कुछ और था और अब भी। दो-तीन पीढ़ियां बदल गई। इस दौरान कई सरकारें बदली पर किसानों की हालत जस की तस है। 1936 में गोदान लिखते हुए जो समस्या प्रेमचंद के सामने खड़ी थी, कमोबेश वही समस्या 2015 में ‘फाँस’ लिखते हुए लेखक संजीव के सामने रही। सरकारें किसानों को आश्वासन देती रहीं, कभी आय दोगुना करने का वादा करती रहीं। वादों का असर भी हुआ। नेताओं को सत्ता मिली लेकिन किसान वो आज भी सूखी आँखों में एक सपने सँजाये बैठा है कि कभी तो किसानों के दिन भी अच्छे आएँगे। हरिशंकर परसाई ने इस विडंबना को भाँपते हुए लिखा था, ‘कुर्सी प्रेमियों का कृषि प्रधान देश है भारत।’

विदर्भ में बढ़ती आत्महत्या से हुई मौत के विषय को केंद्र में रखकर संजीव ने उपन्यास लिखा है। संजीव शोधपरक लेखन करते हैं। हिन्दी में इस तरह लेखन करने वालों में वे विरले हैं। फाँस लिखने के लिए भी उन्होंने ख़ूब यात्राएं की। आउटलुक पत्रिका को दिये एक साक्षात्कार में विदर्भ जाने की बात पर वह कहते हैं, ‘मैंने सामने देखा, किसान झूल रहा है। उनके घरों में भी गया। एकदम उदास चेहरा।’ कर्ज इस उपन्यास की मूल समस्या है। उपन्यास क्या कृषक जीवन की मूल समस्या है। जिसने कर्ज ले लिया फिर उसके गले में ‘फाँस’ अटक गयी। उपन्यास की स्त्री चरित्र शकुन कहती है, ‘इस देश का किसान कर्ज में ही जन्म लेता है, कर्ज में ही जीता है, कर्ज में ही मर जाता है।’

संजीव लिखते हैं, “काम इन दिनों एक ही है, ‘बालू, मिट्टी, ईंट की ढुलाई। सड़कों के किनारे सारी खेती वाली जमीनें बिक चुकी हैं। मकान बन रहे हैं। आने वाले दिनों में सिर्फ़ बिल्डिंगें होंगी, चमचमाती सड़कें होंगी और चमचमाती गाड़ियां। न हमारे तुम्हारे जैसे लोग होंगे, न शेती, न हमारी-तुम्हारी बैलगाड़ियाँ।’

संजीव दरअसल किसानों के जीवन की तमाम फाँस को टटोलने की कोशिश करते रहे। इस क्रम में वे धर्म, जाति, सत्ता आदि के वर्चस्व को भी चुनौती देते रहे। जाति इस देश की बड़ी सच्चाई है, लेखक इस चीज़ को केंद्र में रखकर ही सारी बात करता है।इस उपन्यास की स्त्रियाँ चेतना संपन्न हैं। ख़ासतौर पर शकुन और उनकी बेटी ‘छोटी।’ छोटी में बहुत कुछ जानने-समझने की जिज्ञासा है। वो ज्ञान-विज्ञान की बात करती है, आइंस्टीन की थ्योरी घर पर बताती है। विषम परिस्थितियों में जब छोटी की पढ़ाई छुड़वाने की बात होती है तो शकुन उसे पढ़ाने के लिए लड़ जाती है। हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरें हटाकर शकुन अपने पुरखों को स्थापित करती है, ‘योग-क्षेम वहन करने के लिए उसने हिंदू देवी-देवताओं की फौज खड़ी कर रखी थी-सब भरम! सब बेकार! अब इनकी जगह भगवान बुद्ध, आंबेडकर, फुले, सावित्रीबाई फुले।’

बौद्ध होने के बाद भी बहुत सारी संहिताएं और मानसिकता हिंदुओं वाली ही रही। संजीव इस चीज़ को रेखांकित करते हुए कहते हैं,’आश्चर्य था, गाँव में अधिसंख्य दलितों के बौद्ध हो जाने के बाद भी संस्कार मंदिर के ही चलते थे।’ छोटी को एक लड़के से प्रेम है। लड़का सवर्ण है। बहुत अंतरंग क्षणों में लड़का छोटी को चूमने की बात करता है। इस अंतरंगता में भी छोटी अपनी सोशल लोकेशन नहीं भूलती है और लड़के से पूछ बैठती है,’ तेरी जात नहीं जाएगी?’ ये तेवर अन्यत्र दुर्लभ है।

जो गरीब हैं, दलित हैं उनको चोर, डकैत अपराधी और जाने क्या-क्या समझा जाता है। कई जनजातियों को तो जन्मना अपराधी मान लिया जाता है। शकुन पर तंज कसते हुए सवर्ण स्त्रियों ने कहा, ‘अरे कुलकर्णी, क्या यह वही औरत तो नहीं जो गेंहूँ की बाली सुड़क कर ले जा रही थी? जिसने जोशी की बाग के संतरे चुराये थे।’ शकुन इस पर आक्रोशित होकर कह उठती है, ‘मैं तो नहीं थी, लेकिन जो भी रही हो, कौन-सा खजाना लूट लिया तुम्हारा?”

छोटी की शादी एक पिछड़े गाँव में हो जाती है। उस गाँव में आजतक बिजली नहीं पहुँची थी। प्रशासन से लगातार आश्वासन ही मिलता रहा। किसी को पत्र लिखना तक नहीं आता था। छोटी ने पत्र लिखा। गाँववालों के सहयोग से खंभे गड़े। उसके बाद बिजली आयी। छोटी ख़ुशी में सबके साथ नाचने लगी। ये सब करना ससुराल वालों को बुरा लगा। याद करिये भक्तिकाल की मीरा को और आधुनिक छोटी को। इतना आगे बढ़ आने पर भी क्या बदला था? ये समाज तब भी एक स्त्री को मुक्त नहीं देखना चाहता था, अब भी नहीं। छोटी इस सामाजिक ढाँचे को चुनौती देती रहती है। अपनी बहन को कहती है, ‘छोटी मुलगियों (लड़कियों) के सिर पर ही इज्ज़त का सारा बोझ क्यों आई?’

किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से परेशान हैं। सरकारी क्रय केंद्र देर से खुलते हैं, मजबूरन किसानों को व्यापारियों को कम दाम पर बेचना पड़ता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि लागत मूल्य भी वसूल नहीं होता है। उपन्यास में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिये संघर्षरत हैं। ठीक इसी समय दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को देखिये। कितने किसानों ने शहादत दे दी। माँग सिर्फ़ इतनी कि उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो तय कर दो।

छोटी को एक लड़के से प्रेम है। लड़का सवर्ण है। बहुत अंतरंग क्षणों में लड़का छोटी को चूमने की बात करता है। इस अंतरंगता में भी छोटी अपनी सोशल लोकेशन नहीं भूलती है और लड़के से पूछ बैठती है,’ तेरी जात नहीं जाएगी?’ ये तेवर अन्यत्र दुर्लभ है।

किसान के जीवन में समस्याएं स्थायी मेहमान होती हैं। किसी तरह बाकी चीज़ों से गुजारा हो भी ले तो बिना मौसम की बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को याद करिये और मीडिया के पूरे चरित्र को देखिये जहाँ वो किसानों को आतंकी, खालिस्तानी बताने पर तुले हुए हैं। मीडिया की पूरी संवेदना सत्ता और पूंजीवादियों के प्रति है। मीडिया के लिए किसानों की खबर के कोई मायने नहीं हैं। संजीव उपन्यास में लिखते हैं, ‘किसान, कवि की आत्महत्या कोई खबर नहीं बन पाती। मीडिया की हजार-हजार आत्महत्याएं से हुई मौत कोई खबर नहीं बन पातीं। खबर बनती है मुंबई में चल रही लक्मे फैशन वीक की प्रतियोगिता। 512 खबरिया चैनल जुटे हैं उसे कवर करने को। मात्र 512…।’

कृषक जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है किसान का मजदूर हो जाना। गोदान की विडंबना देखिये होरी की परिणति मजदूर हो जाने की है। उसके खेत नहीं बचे। फाँस में भी शकुंतला की परिणति मजदूर हो जाने की है। ‘अपने ही खेत में मजूरन बनकर कपास चुन रही है शकुंतला।’ तो क्या प्रेमचंद और संजीव के समय में कुछ नहीं बदला है? जिस देश में बड़ी आबादी के पास ज़मीन के किसी टुकड़े का मालिकाना हक़ नहीं है। वहाँ लोग खेत बेचकर नौकरी तलाश रहे हैं। वे जानते हैं कि खेती अंत में उनकी मृत्यु का कारण बनेगी। पर किसान का खेत बेच देना कितनी बड़ी त्रासदी है। इस विडंबना को उद्घाटित करते हुए लेखक लिखते हैं, ‘धनौर के एक शेतकारी (किसान) दिल्लू ने अपने पाँच एकड़ खेत बेचकर प्यून की नौकरी पा ली। यानी एक और किसान ने आत्महत्या कर ली।’

गोदान में होरी का लड़का गोबर गाँव छोड़कर शहर चला जाता है। उसे लगता है कि काका खेती में उलझकर मर जाएंगे लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। वो शहर में मजदूरी करता है। किसानों को नजरअंदाज कर तमाम विकास परियोजनाएं चल रही हैं। संजीव लिखते हैं, “काम इन दिनों एक ही है, ‘बालू, मिट्टी, ईंट की ढुलाई। सड़कों के किनारे सारी खेती वाली जमीनें बिक चुकी हैं। मकान बन रहे हैं। आने वाले दिनों में सिर्फ़ बिल्डिंगें होंगी, चमचमाती सड़कें होंगी और चमचमाती गाड़ियां। न हमारे तुम्हारे जैसे लोग होंगे, न शेती, न हमारी-तुम्हारी बैलगाड़ियाँ।’

किसान का खेत बेच देना कितनी बड़ी त्रासदी है। इस विडंबना को उद्घाटित करते हुए लेखक लिखते हैं, ‘धनौर के एक शेतकारी (किसान) दिल्लू ने अपने पाँच एकड़ खेत बेचकर प्यून की नौकरी पा ली। यानी एक और किसान ने आत्महत्या कर ली।’

कहने को तो किसानों के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं बनती हैं। योजना बनाने वालों को इस देश की खेती-किसानी का कोई अंदाजा नहीं होता है। योजनाओं और असलियत में बहुत फ़ासला होता है। आलम ये है कि किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। संजीव अपने उपन्यास में पी साईनाथ की डाक्यूमेंट्री ‘नीरोज़ गेस्ट्स’ का ज़िक्र करते हैं। एक महिला किसान को मुआवजा इसलिये नहीं मिलता क्योंकि समाज उसे किसान मानने को तैयार नहीं। उसे तो किसान की पत्नी माना जाता है। किसी के अस्तित्व को ही नकार देने से ज्यादा बुरा क्या होता होगा। ये उपन्यास बहुत सारी विडंबनाओं को सामने लाता है। आधुनिकता के शोर में किसानों की आवाज़, उनकी आत्महत्या की पीड़ा सत्ता को सुनाई नहीं देती है। विडंबना यह कि संजीव का उपन्यास 1936 में लिखे प्रेमचंद के गोदान की समस्याओं को याद दिला रहा है। विकास के सारे दावों को झुठला देने के लिए क्या इतना काफ़ी नहीं है?