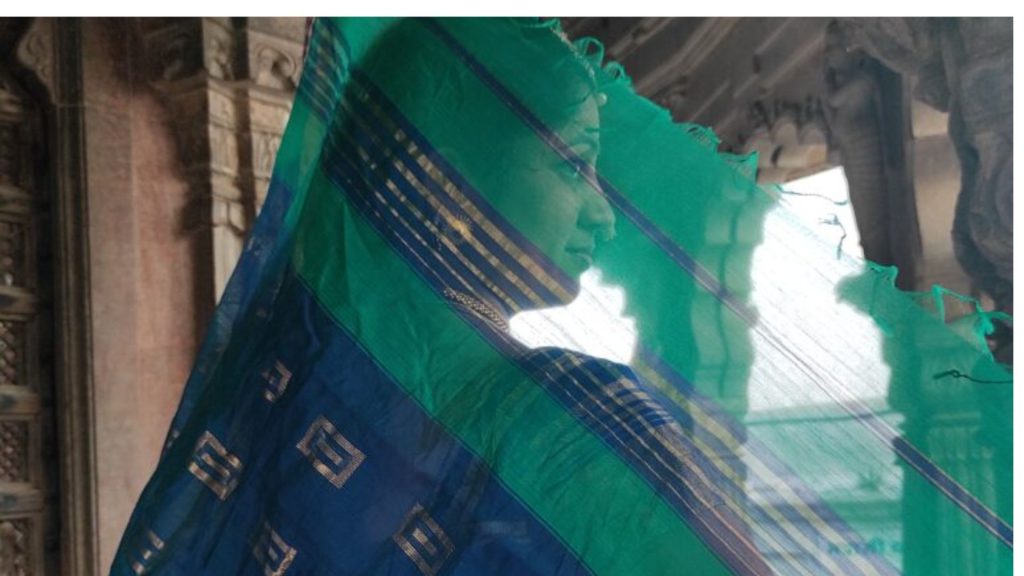

समय बदल रहा है और उसके साथ हमारी कारीगरी और उस पर तकनीक का प्रभाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में इससे जुड़े लोगों का जीवन भी बदल रहा है। हैंडलूम के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए वर्तमान समय में इस काम से जुड़े रहना और बेहतर आजीविका कमाना काफी चुनौतीपूर्ण है। वहीं कुछ लोग समय के अनुकूल चलते हुए इस क्षेत्र में नई-नई क्रांति कर रहे और हाथ के कारीगरों की कला को वर्तमान के मशीनकरण के युग में बचाए हुए है। इसी क्रम में अपनी बेहतरीन हैंडलूम साड़ियों के लिए मशहूर माहेश्वरी बुनाई समूह ने पिछले कुछ सालों में महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव किए हैं। डिज़ाइन, सामग्री, काम करने की स्थिति और संगठनात्मक संरचनाओं में बदलावों की वजह से पिछले कुछ सालों में इसके विकास को एक नया आकार मिला है। डिज़ाइन को सुव्यवस्थित करने से लेकर आधुनिक उपकरणों को अपनाने तक, माहेश्वरी बुनाई समुदाय ने अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए कई चुनौतियों का सामना किया है।

परंपरागत कला में तकनीक का संगम

किसी भी शिल्प की पहचान स्थानीय पारिस्थितिकी और सामग्री, उसको इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें, प्रक्रियाएं और उपकरण कारको से होती है। इसके अलावा, इसका प्रभाव इसमें शामिल समुदायों पर भी पड़ता है विशेषतौर पर उत्पादक और उपभोक्ता पर। माहेश्वरी बुनाई परंपरागत रूप से पेचीदा आकृतियों से भरी भारी पल्लू वाली साड़ियों की जगह सरल डिजाइनों ने ले ली है। समकालीन माहेश्वरी साड़ियां लेहरर और शकर जैसे पारंपरिक तत्वों से प्रेरित हैं जो बॉर्डर के स्पष्ट होने पर ध्यान देते हैं। भारी पल्लू, बड़ी बूटियां और चेकर्ड पैटर्न अब फीके पड़ने लगे हैं। इससे ऑफिस वियर सहित विविध अवसरों के लिए उपयुक्त ज़्यादा आधुनिक व औपचारिक डिज़ाइनों के लिए जगह बनी। आधुनिक बाज़ार की प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाते हुए मोटे सूती कपड़े में समकालीन डिजाइनों पर ध्यान केंद्रित करके परिवर्तन किया है। माहेश्वरी साड़ी से जुड़े लोगों, कारीगरों ने परंपरा और समकालीन अपील के बीच संतुलन बनाते हुए, बदलते बाज़ार की मांगों के अनुसार सफलतापूर्वक खुद को ढाल लिया है।

राबिया का कहना है “हम घर पर स्टोल और स्कार्फ़ बुनते थे। बाराबंकी में मुझे एक स्टोल के लिए 20 रुपये मिलते थे जबकि यहां बुनाई के लिए प्रति मीटर 80 रुपये मिलते हैं। बच्चों की परवरिश के लिए मुझे और मेरे पति दोनों को काम करना ज़रूरी है।”

प्राचीन परंपरा, समुदाय और पलायन

महेश्वरी बुनाई समूह ने बहुत लंबे समय से विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को रोज़गार दिया है। यह केवल पारंपरिक बुनाई समुदाय ही नहीं है और सभी पारंपरिक बुनाई समुदाय महेश्वर के मूल निवासी नहीं हैं। “माहेश्वरी” के सामान्य लेबल के तहत, आपको मराठा, मालवा के साथ-साथ सिंध के भी संकेत मिलेंगे। श्याम रंजन सेनगुप्ता पिछले 30 वर्षों से महेश्वर में संत रविदास हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास निगम में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। वह बताते हैं, “अंसारी, मारू, सालवी, खोली और खंगार समुदाय पारंपरिक बुनकर समुदाय थे जो अहिल्या बाई होल्कर के शासनकाल के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों से महेश्वर में आकर बसे थे।”

महेश्वर में बुनाई प्रथाओं के विकास को गति देने वाले कई प्रवासों में से पहला था। बलूचिस्तान से आए मारू समुदाय के बारे में कहा जाता है कि वे सिंध के रास्ते गुजरात और राजस्थान गए थे, और उसके बाद राज्य की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षित करने भारत के मध्य में पहुंचे। दूसरी ओर साल्वी समुदाय के लोग आज पूरे भारत में पाए जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में उनकी मज़बूत जड़ें हैं। ये बुनाई समुदाय अपने साथ अपनी विशेषज्ञता और शिल्प कौशल लेकर आए थे जिसने शाही दरबार में उपहार देने की स्थानीय परंपराओं के साथ मिलकर प्रतिष्ठित माहेश्वरी साड़ियों को जन्म दिया।

सेनगुप्ता बताते हैं, “महेश्वर में साल 2000 से 2003 के बीच मध्य प्रदेश के ही छिंदवाड़ा जिले के पास सौसर तहसील से बुनकरों का आगमन हुआ। इसका एक कारण था सरकार द्वारा शुरू की गई जनता धोती योजना जिसके पीछे मंशा अच्छी थी लेकिन अदूरदर्शी होने की वजह से वह विफल रही।” आगे वह बताते है कि कैसे बुनकर लूम और ऑर्डर वापस अपने गांव या शहर ले जाने लगे थे। महेश्वर के समुदायों ने एकजुट होकर इसके खिलाफ़ कार्रवाई की जिसके कारण बहुत से बुनकर वापस आ गए। कहा जाता है कि सौसर के ज़्यादातर बुनकर वापस आए जिनमें से कुछ महेश्वर में बस गए और अब आमतौर पर नागपुरी के नाम से जाने जाते हैं।

वीमेन वीव चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष, सैली होल्कर कहती हैं, “कुटीर उद्योग के रूप में हैंडलूम कृषि जीवन शैली के साथ अच्छी तालमेल रखता है। इससे उत्पन्न होने वाली आर्थिक संभावनाओं ने केवट और कहार जैसे कई स्वदेशी समुदायों को बुनाई करने के लिए प्रेरित किया है। हैंडलूम साल में कम से कम 280 दिनों के लिए रोज़गार प्रदान करता है, जहां कुल आय 175-300 रुपये प्रतिदिन के बीच होती है। साथ ही कृषि दो मौसमों में 60-90 दिनों का रोज़गार प्रदान करती है जहां कुल आय लगभग 75 रुपये प्रतिदिन होती है। दोनों व्यवसाय मिलकर शहरी पलायन को रोकते हैं, और ग्रामीण परिवारों के लिए आय सृजन के विभिन्न विकल्प संभव बनाते हैं।”

कला मैत्री की बुनाई प्रशिक्षकों में से एक, उषा धकाते, 2012 में अपने पति के साथ महेश्वर आयी थीं। ऐसा तब हुआ जब उनके देवर ने महेश्वर में बुनाई के बढ़ते क्षेत्र और उससे जुड़े आजीविका स्त्रोतों के बारे में बताया। यद्यपि उषा और उनके पति दोनों ही छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बलौदा कस्बे में कोसा सिल्क बुनाई करने वाले परिवारों से आते हैं, उन्होंने महेश्वर आने के बाद ही बुनाई सीखी। वह कहती हैं कि महेश्वर आना फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि, “बारिश में कोसा सूखता नहीं है, इसलिए काम मंदा रहता था। यहां तो साल भर काम चलता है।”

मास्टर बुनकरों की नई भूमिका

छत्तीसगढ़ में सेठ (मास्टर बुनकर) उन्हें रेशम की फलियां देते थे जिन्हें उबालकर जांघ पर लपेटकर सूत बनाना पड़ता था। यह काफी मेहनत वाला काम है, जिसके लिए उन्हें हर 35 मीटर कपड़े पर 3000 रुपये मिलते थे। दूसरी ओर, यहां छह मीटर की महेश्वरी साड़ी बुनने पर उन्हें कम से कम 800 रुपये मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में बुनकरों और मास्टर बुनकरों को बाज़ार से जुड़ाव की कमी और निवेश की उच्च लागत के कारण संघर्ष करना पड़ रहा था। महेश्वर में, सभी इनपुट माल खरीदने के लिए मास्टर बुनकर द्वारा निवेश किया जाता है और वही उत्पाद को बेचने के लिए भी ज़िम्मेदार होते हैं। इसने बाकी बुनकरों से जोखिम को दूर कर दिया है और यह संभवतः कई बुनकरों के अपने पारंपरिक आजीविका की ओर लौटने का प्राथमिक कारण है।आज भी महेश्वर ने हथकरघा साड़ी बुनाई के लिए अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखी है, जिससे स्थायी आजीविका की तलाश में प्रवासियों की आमद हुई है। माहेश्वरी बुनाई क्लस्टर उनके लिए एक केंद्र बन गया है जो न केवल काम देता है बल्कि एक सहायक रहने का माहौल भी प्रदान करता है।

प्रवासी मजदूर, एक साड़ी और मजदूरी

महेश्वर में आकर बसने वाले बुनकरों में से एक राबिया मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली है। कंक्रीट की झोपड़ी में रहने वाली राबिया दरवाज़े के बगल में करघे पर बैठी है। उसके हाथ और पैर उसके पैरों के नीचे पैडल की लय के साथ चल रहे हैं और उसकी नज़र शटल के पीछे एक छोर से दूसरे छोर तक आ-जा रही है। यह पूछने पर कि वह कितने समय से बुनाई कर रही है, वह बताती है कि उसने अपनी माँ से बचपन में बुनाई सीखी थी और तब से बुन रही है। वह अपने पति के साथ रहती है जो खुद भी बुनकर है और उनके चार बच्चे हैं।

वे कुछ साल पहले काम की तलाश में महेश्वर चले आए थे जिसके पीछे का कारण पूछने पर वह कहती हैं, “हम घर पर स्टोल और स्कार्फ़ बुनते थे। बाराबंकी में मुझे एक स्टोल के लिए 20 रुपये मिलते थे जबकि यहां बुनाई के लिए प्रति मीटर 80 रुपये मिलते हैं। बच्चों की परवरिश के लिए मुझे और मेरे पति दोनों को काम करना ज़रूरी है।” राबिया और उनके पति हर रोज़ एक-एक साड़ी बुन पाते हैं जिससे मिलकर उनकी प्रतिदिन 900 रुपये की कमाई होती है। साड़ियों की संख्या के आधार पर उन्हें साप्ताहिक भुगतान मिलता है। जिस कमरे में वे रहते हैं वह कमरा और लूम व कच्चा माल सबका मालिक वह सेठ है जिसके लिए वे काम करते हैं। बाकी खर्चों के अलावा उन्हें 1800 रुपये प्रति माह का किराया भरना पड़ता है।

लखनवी बुनकर जिन घरों में रहते हैं, वे बुनकरों की कॉलोनी के घरों से बिल्कुल अलग हैं जो कभी बुनाई को बढ़ावा देने के लिए उन्हें दिए गए थे। महेश्वर में हथकरघा बुनाई को पुनर्जीवित करने में सैली होलकर के प्रयासों ने रीवा सोसाइटी और विमेंस वीव की स्थापना की जिससे घरों, स्कूलों और क्लीनिकों जैसी सुविधाओं के साथ बुनकरों की एक कॉलोनी बनाई गई। इस पहल का उद्देश्य बुनकरों को अपना काम ध्यान से करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना था। हालांकि राबिया अभी तक इसे देखने के लिए पहाड़ी पर नहीं चढ़ी है।

महिला बुनकर बनीं उद्यमी

पूर्वोत्तर को छोड़कर भारत के अधिकांश भागों में बुनाई का कौशल मुख्य रूप से पुरुषों के हाथों में ही है। महेश्वर में हथकरघा बुनाई की सफलता का एक मुख्य कारण है बुनाई का काम पुरुषों से महिलाओं के हाथों में स्थानांतरित होना और पुरुषों को अन्य तरीकों से इस शिल्प से जुड़ना। रीवा सोसाइटी के बनने से पहले यहां भी पुरुष ही बुनकर थे और महिलाएं कताई, रंगाई जैसी प्रक्रियाओं में सहायक की भूमिकाएं निभाती थीं। रीवा सोसाइटी गैर-पारंपरिक परिवारों की 12 युवा महिलाओं को प्रशिक्षित करते हुए एक स्थानीय आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। 2002 में सैली होलकर ने रीवा सोसाइटी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को एक बड़े और अधिक महत्वाकांक्षी स्वतंत्र, संगठनात्मक नेटवर्क में विस्तारित किया, जिसे विमेंस वीव का नाम दिया गया।

महिला बुनकरों की बढ़ती संख्या के साथ इस समूह के पुरुषों ने भी बाहरी दुनिया से जुड़ी गतिविधियों जैसे प्रचार, बिक्री, कच्चा माल प्राप्त करना आदि में संलग्न होना पसंद किया। बाज़ार की अच्छी समझ होने के कारण उनकी सामाजिक पूंजी में वृद्धि हुई जिसने बहुत से बुनकरों को अपनी खुद की फर्म स्थापित करने और मास्टर बुनकर बनने के लिए प्रेरित किया। महेश्वर में होलकर द्वारा समर्थित बुनाई के पुनर्जीवन के बाद से इस क्लस्टर को उद्यम के कई समर्थक मिल गए हैं। आजकल कई संगठनों द्वारा बाज़ार संपर्क और सोशल मीडिया पर प्रशिक्षण देने जैसे पहलों के ज़रिये बुनकर उद्यमियों को उभरने के लिए एक परिपक्व स्थान मिला है। साथ ही सरकार द्वारा मुद्रा ऋण योजना के माध्यम से वे कुछ पूंजी भी जुटा सकते हैं। ममता ऐसी ही एक उद्यमी महिला हैं, जिन्होंने एक लंबा सफर तय किया है।

हैंडलूम साल में कम से कम 280 दिनों के लिए रोज़गार प्रदान करता है, जहां कुल आय 175-300 रुपये प्रतिदिन के बीच होती है। साथ ही कृषि दो मौसमों में 60-90 दिनों का रोज़गार प्रदान करती है जहां कुल आय लगभग 75 रुपये प्रतिदिन होती है। दोनों व्यवसाय मिलकर शहरी पलायन को रोकते हैं, और ग्रामीण परिवारों के लिए आय सृजन के विभिन्न विकल्प संभव बनाते हैं।

ममता एक कुशल बुनकर और उद्यमी जिसने अपनी माँ की विरासत को एक संपन्न उद्यम में बदल दिया। जो चीज़ उसे सबसे अलग बनाती है, वह सिर्फ़ करघे पर उसका कौशल नहीं है, बल्कि उसकी दूरदर्शी भावना है जो उसे पूरे समुदाय के लिए सपने बुनने के काबिल बनाती है। ममता ने अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ाते हुए कारीगार से आगे उद्यमी बनकर अपनी एक नई यात्रा तय की। ममता ने कोविड महामारी से ठीक पहले हैंडलूम स्कूल में व्यापक बुनाई प्रशिक्षण लिया, संपर्क बनाए और अपनी उद्यमशीलता की यात्रा के लिए आधार तैयार किया। उन्होंने अपनी मां के तीन करघों को फिर से खोलकर काम की शुरुआत की और एक-एक धागा बुनकर उन्हें पुनर्जीवित किया। उनकी रणनीतिक सोच तब सामने आई जब उन्होंने खुद को एक संस्था, करघेवाले, से जोड़ा, ऑर्डर हासिल किए और काम का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित किया। उन्होंने एक माहेश्वरी साड़ी की दुकान से ऑर्डर लिए। इस कदम ने बुनाई के व्यवसाय को कुशलता और रचनात्मकता के साथ संचालित करने की उनकी क्षमता को दिखाता है। आज वह एक टीम का नेतृत्व कर रही है और माहेश्वरी साड़ियों का निर्माण कर रही है।

इन महिलाओं की कहानियों और संघर्ष का एक प्रमाण है, जिसने बुनाई की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। दो दशक पहले की तुलना में महिला बुनकरों की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन पितृसत्ता के ढ़ाचे के अनुरूप भले ही वे अपने घर में कमाने वाली बन गई हों, लेकिन उद्यम से जुड़े फैसले अभी भी बड़े पैमाने पर पुरुषों के हाथों में ही रहते हैं। खास तौर पर इसलिए क्योंकि उन्होंने बाज़ार से जुड़ी सभी ज़िम्मेदारियां संभाली हुई हैं। एक दशक से बुनाई कर रही महिलाएं अभी भी जोड़नी, रीड फिलिंग, डोबी पर डिजाइन सेट करने जैसी प्रक्रियाओं के लिए पुरुषों पर निर्भर हैं। ये ऐसे विशिष्ट कौशल हैं जो सभी बुनकरों के पास नहीं हैं। जो कुछ लोग इन्हें हासिल कर पाते हैं वे पुरुष होते हैं। महिला कारीगरों के सामने साक्षरता का निम्न स्तर और घरेलू देखभाल की ज़िम्मेदारियां कुछ प्रमुख बाधाएं हैं जो इस तरह की पहल को आगे बढ़ाने से रोकती हैं। जो लोग प्रशिक्षण ले भी लेते हैं, उन्हें भी वास्तव में कुछ करने के लिए घर पर एक सक्षम वातावरण की आवश्यकता होती है।

नोटः यह लेख इंडिया फेलो रितु पंत द्वारा लिखा गया है। इंडिया फ़ेलो युवा भारतीयों के लिए एक सामाजिक नेतृत्व कार्यक्रम है जिसमें सामाजिक मुद्दे पर 18 महीने तक पूर्णकालिक काम करना शामिल है। रितु ने मध्य प्रदेश के महेश्वर में महिला समूहों के साथ मिलकर महिला उद्यमशीलता नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए काम किया, जिससे उन्हें बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं से लाभ प्राप्त करने, रोजगार बढ़ाने और मूल्य सृजन में मदद मिले।