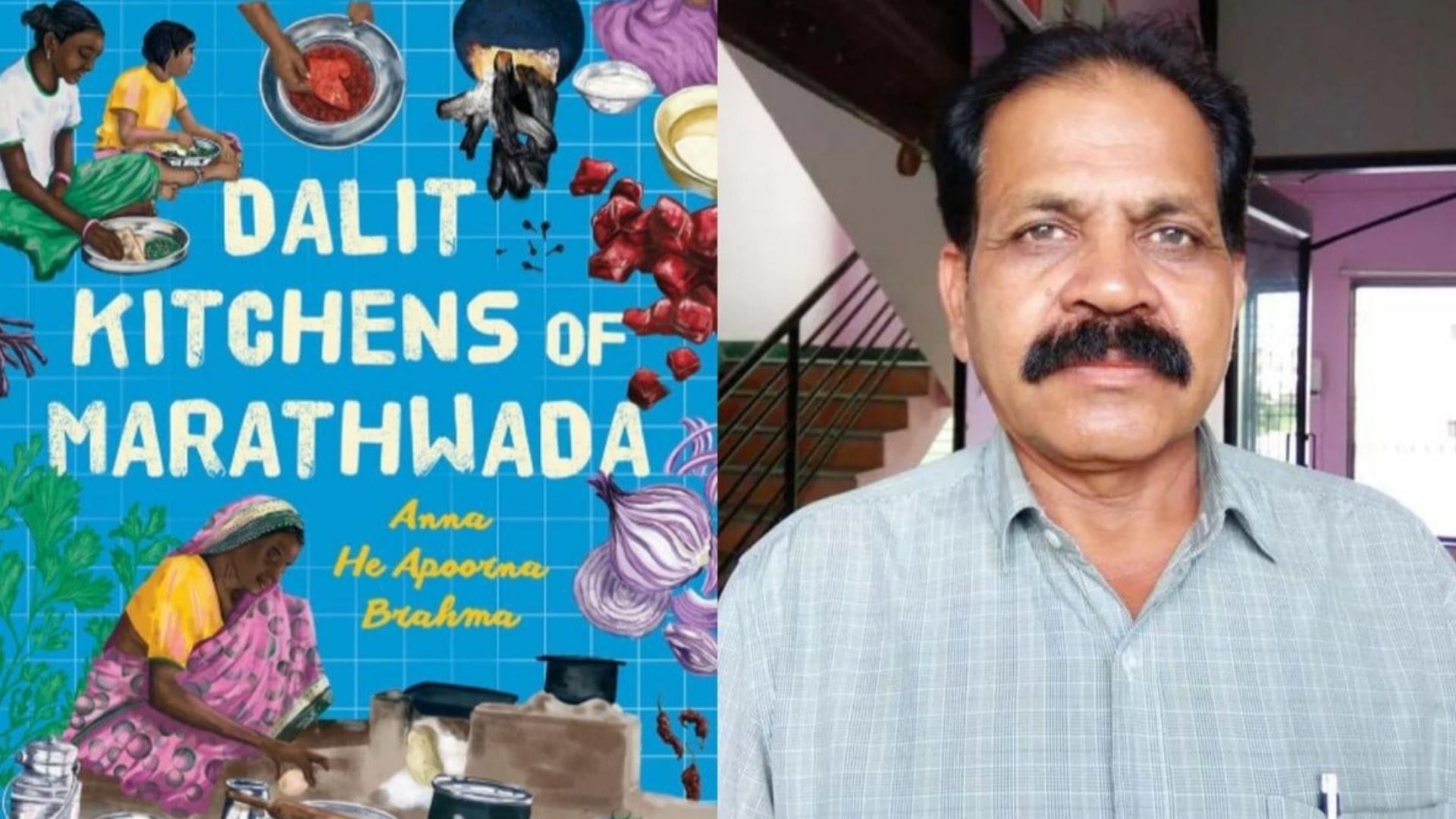

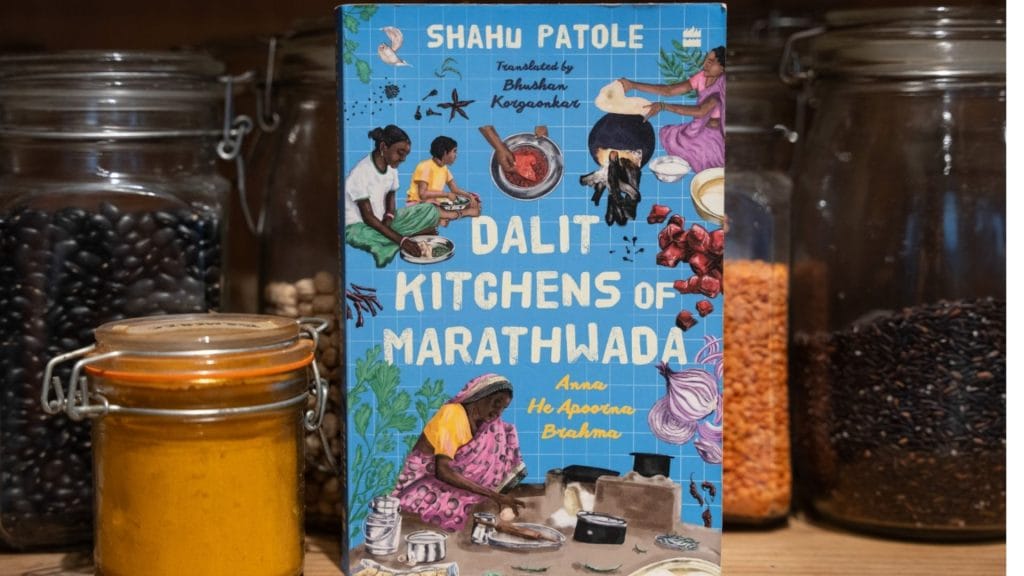

शाहू पाटोले, एक प्रतिष्ठित मराठी भाषा के लेखक और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं। साल 1991 में उन्हें यूपीएससी द्वारा भारतीय सूचना सेवा के लिए चयनित किया गया था। अपने करियर के दौरान, उन्होंने प्रेस सूचना ब्यूरो, रक्षा पीआरओ, फील्ड पब्लिसिटी निदेशालय, ऑल इंडिया रेडियो और मुंबई दूरदर्शन (समाचार विभाग) में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। शाहू पाटोले अपने लेखों, पुस्तकों और सोशल मीडिया पर जाति, धर्म, भोजन, राजनीति, सेक्स और सामाजिक मुद्दों पर गहरी चिंतनशील टिप्पणियां करते हैं। उनकी लेखनी सामाजिक मुद्दों के प्रति उनके साहसिक दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है। मूल रूप से मराठी में लिखी उनकी किताब “अंका हे अपूर्ण ब्रह्मा” (Dalit Kitchen of Marathwada) किताब मराठवाड़ा क्षेत्र के खानपान की परंपराओं और उनके सामाजिक, धार्मिक और जातिगत प्रभावों का अध्ययन करती है। पटोले इस किताब के ज़रिए दिखाते हैं कि कैसे भोजन की राजनीति और जातिगत पहचान की गहराई से जुड़ी हुई हैं।

शाकाहार बनाम मांसाहार: एक बहस

शाकाहार और मांसाहार की श्रेष्ठता पर बहस वर्षों से जारी है। अक्सर शाकाहार के समर्थक इसे मानव आहार का सर्वोत्तम तरीका बताते हैं, लेकिन मांसाहारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शाकाहार का व्यापक प्रचार-प्रसार होता है—टीवी चैनल, किताबें और धार्मिक कार्यक्रम इसे बढ़ावा देते हैं। इसके बावजूद, मांसाहारियों की संख्या शाकाहारियों से अधिक क्यों है? क्यों पारंपरिक शाकाहारी समूह मांसाहार अपनाने लगे हैं? और किसी के भोजन के चुनाव को तय करना व्यक्तिगत अधिकार है या दूसरों का? शाहू पटोले की किताब में इन्हीं सवालों के जवाबों को दर्ज करने का काम किया गया है।

पटोले इस भेदभाव को चुनौती देते हुए कहते हैं कि भारतीय खानपान का यह वर्गीकरण न केवल सामाजिक असमानता को बनाए रखता है, बल्कि दलित समुदायों को उनके भोजन और संस्कृति के लिए शर्मिंदा करने का औजार बनता है। भोजन सिर्फ स्वाद या पोषण का स्रोत नहीं है; यह समाज, संस्कृति और पहचान का अभिन्न हिस्सा है।

शाकाहार के प्रचार में मांसाहारियों को अक्सर अनैतिक दिखाया जाता है। सामाजिक रूप से शाकाहारी खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, जो उनके व्यवहार और प्रचार में दिखता है। यदि शाकाहार इतना उत्कृष्ट है, तो शाकाहारी लोग भी बीमारियों से क्यों ग्रस्त होते हैं? मांसाहारी देश विज्ञान और तकनीक में इतनी प्रगति कैसे कर पाए? दवाएं और आधुनिक तकनीकें मुख्य रूप से मांसाहारी देशों में विकसित हुईं। क्या यह बहस वाकई ज़रूरी है, या व्यक्तिगत पसंद का सम्मान होना चाहिए?

शाकाहार और मांसाहार में से कौन श्रेष्ठ है, यह पूरी तरह से व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और मूल्यों पर निर्भर करता है। शाकाहार नैतिकता और पर्यावरण के लिए बेहतर माना जाता है क्योंकि यह पशुओं की हत्या से बचाता है और प्राकृतिक संसाधनों की कम खपत करता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, यदि आहार संतुलित हो। वहीं, मांसाहार पोषण के लिहाज से अधिक पूर्ण है, क्योंकि यह प्रोटीन, विटामिन बी12 और आयरन जैसे पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। हालांकि, मांस उत्पादन का पर्यावरण पर अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और अधिक सेवन से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ सकते हैं। इसलिए, दोनों में से श्रेष्ठता आपके नैतिक, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दृष्टिकोण पर निर्भर करती है।

भारतीय समाज में भोजन केवल पोषण का विषय नहीं है; यह जातिगत और धार्मिक पहचान को भी परिभाषित करता है। जातिगत व्यवस्था ने न केवल समुदायों को अलग किया, बल्कि उनके खानपान को भी ‘पवित्र’ और ‘अपवित्र’ में विभाजित किया। उच्च जातियों ने शाकाहार को ‘पवित्र’ और ‘श्रेष्ठ’ घोषित किया, जबकि मांसाहार को निम्न वर्ग और दलित समुदायों से जोड़ा। पटोले इस भेदभाव को चुनौती देते हुए कहते हैं कि भारतीय खानपान का यह वर्गीकरण न केवल सामाजिक असमानता को बनाए रखता है, बल्कि दलित समुदायों को उनके भोजन और संस्कृति के लिए शर्मिंदा करने का औजार बनता है। भोजन सिर्फ स्वाद या पोषण का स्रोत नहीं है; यह समाज, संस्कृति और पहचान का अभिन्न हिस्सा है। शाहू पटोले की किताब एक पाककला की किताब होने से कहीं अधिक, दलित समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक यात्रा का दस्तावेज़ है। यह किताब दलित समुदाय की रसोई और उसमें तैयार होने वाले भोजन की विविधता को न केवल पहचान दिलाती है, बल्कि जातिगत भेदभाव, संसाधनों की कमी, और सामाजिक अन्याय के बीच उनकी जीवटता और रचनात्मकता को भी उजागर करती है।

शाकाहार और मांसाहार के माध्यम से जाति आधारित श्रेष्ठता के विचार को चुनौती देना, पढ़ें और समझें कि भोजन केवल स्वाद का हिस्सा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। हिंदू धर्म में, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था और खानपान की संस्कृति ‘एक ही सिक्के के तीन पहलू’ माने जाते हैं। शाकाहार का यह प्रचार-प्रसार केवल सामाजिक भेदभाव को बढ़ाने का उपकरण बन गया। दलित और आदिवासी समुदाय, जो अपने पारंपरिक भोजन को अपनाते हैं और संसाधनों की कमी के बावजूद अपने भोजन को रचनात्मक तरीके से तैयार करते हैं। यह विविधता यह दर्शाती है कि भोजन केवल जीविका का स्रोत नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। “दलित किचन ऑफ मराठवाडा” दलित समुदाय की रसोई में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों और उनकी सीमाओं के बारे में विस्तार से बात करती है। यह पुस्तक दिखाती है कि कैसे घी, दूध, और तेल जैसे महंगे सामानों के अभाव में भी दलित महिलाओं ने अपने पारंपरिक भोजन को स्वादिष्ट और पोषणयुक्त बनाया।

पटोले बताते हैं कि जब दलित महिलाएं उच्च जातियों में विवाह करती हैं, तो उन्हें अपने पारंपरिक भोजन और रसोई की परंपराओं को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके विपरीत, उच्च जाति की महिलाएं अपनी पारंपरिक खानपान की शैली को बनाए रखती हैं।

पटोले का कहना है कि भोजन सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दलित समुदायों के पारंपरिक भोजन को ‘निम्न’ और ‘अशुद्ध’ कहने वाले लोग न केवल उनकी संस्कृति का अपमान करते हैं, बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाते हैं।पुस्तक यह भी दिखाती है कि कैसे दलित समुदायों ने अपने पारंपरिक भोजन को अपनाकर और उसे गर्व के साथ प्रस्तुत करके सामाजिक भेदभाव का प्रतिरोध किया है। यह स्पष्ट करती है कि दलितों के भोजन को ‘निम्न’ घोषित करके उनके आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश की गई। लेकिन यह उनके संघर्ष, रचनात्मकता और सामुदायिकता की कहानी भी है।

यह विश्लेषण मराठवाड़ा समाज के आहार, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं के विविध पहलुओं को उजागर करता है। 1960 के दशक में मराठी साहित्य में ग्रामीण साहित्य की उपस्थिति का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन यह साहित्य पूरी तरह से ग्रामीण जीवन का गहराई से अन्वेषण करने के बजाय अधिकतर हास्य और विनोद तक सीमित था। हालांकि, सत्तर के दशक में दलित साहित्य ने मुख्यधारा के मराठी साहित्य में अपनी जगह बनाई और उसने गांव के वास्तविक, उपेक्षित जीवन और दलित वर्ग की पहचान को सामने लाया।

दलित साहित्य ने न केवल उच्च वर्ग की सामाजिक धारा को चुनौती दी, बल्कि दलितों के अनुभवों और उनकी पीड़ा को समाज के सामने लाकर एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। इसके माध्यम से यह पहली बार अभिजात वर्ग को उनके वर्ग संरचनाओं और शोषण की वास्तविकता से रूबरू कराया गया। ग्रामीण साहित्य में आमतौर पर ‘गांव में रहने वाले एक गरीब ब्राह्मण’ की कहानियों का वर्णन किया जाता था, लेकिन उसी गांव में दलित वर्ग की गरीबी और पीड़ा को न तो देखा गया था और न ही स्वीकार किया गया था। दलित साहित्य ने इस छिपी हुई सच्चाई को उजागर किया, जिससे समाज की सच्ची तस्वीर सामने आई।

कुलीन लेखकों ने इस पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ ने दलित साहित्य को अपने ‘जुनून’ और ‘फैशन’ के रूप में सराहा, जबकि अन्य ने इससे नाक-भौं सिकोड़ी और इसे हल्के में लिया। हालांकि, कुलीन वर्ग के साहित्यकारों ने गांव की वास्तविकताओं, खासकर दलितों की दुर्दशा के बारे में कभी गहराई से चर्चा नहीं की। वे इसके बजाय गांव के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते रहे और दलितों की स्थितियों पर कभी भी गंभीर रूप से नहीं लिखे। दलित साहित्य ने इन सीमाओं को तोड़ा और इसके जरिए दलितों की वास्तविक जीवनशैली को समाज के सामने रखा। इसका प्रभाव इतना गहरा था कि मराठी दलित आत्मकथाओं का क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ और इसके अध्ययन पर शोध प्रबंध लिखे गए। साथ ही, विशेष दलित शब्दकोश और शब्दावली पर चर्चाएं शुरू हुईं। कुलीन विद्वानों ने दलित साहित्य पर किताबें लिखीं और ‘दलित’ शब्द पर गंभीर विचार-विमर्श किया।

पटोले का कहना है कि भोजन सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दलित समुदायों के पारंपरिक भोजन को ‘निम्न’ और ‘अशुद्ध’ कहने वाले लोग न केवल उनकी संस्कृति का अपमान करते हैं, बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाते हैं।

वहीं यह पुस्तक इस बात पर रोशनी डालती है कि किस प्रकार भारतीय समाज में भोजन को जाति के आधार पर वर्गीकृत किया गया। सात्विक (पवित्र), राजसिक (ऊर्जावान), और तामसिक (निम्न) भोजन के रूप में इसे धार्मिक ग्रंथों और विचारधाराओं ने संरचित किया। पटोले इन वर्गीकरणों को चुनौती देते हुए दलित समुदाय के भोजन को एक प्रगतिशील दृष्टिकोण से परिभाषित करते हैं। दलित समुदायों की रसोई में उपलब्ध सीमित संसाधनों का उपयोग उनकी रचनात्मकता का परिचायक है। घी, दूध, और तेल जैसे महंगे सामग्रियों के अभाव में भी, दलित खानपान ने अपनी अनूठी शैली विकसित की, जो न केवल पोषण देती है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी सहेजती है।

पुस्तक में केवल व्यंजनों का वर्णन नहीं है, बल्कि इन व्यंजनों से जुड़ी व्यक्तिगत कहानियों, सांस्कृतिक अनुभवों, और सामाजिक परिस्थितियों को भी शामिल किया गया है। यह दृष्टिकोण पाठक को दलित समुदाय के जीवन में गहराई तक ले जाता है। यह पुस्तक भोजन को जातिगत भेदभाव से जोड़कर देखती है। यह स्पष्ट करती है कि कैसे भोजन की प्राथमिकताएं केवल स्वाद या स्वास्थ्य तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि सामाजिक वर्चस्व और भेदभाव का भी प्रतीक बन जाती हैं।

अंतरजातीय विवाहों में भी भोजन का महत्व नजर आता है। पटोले बताते हैं कि जब दलित महिलाएं उच्च जातियों में विवाह करती हैं, तो उन्हें अपने पारंपरिक भोजन और रसोई की परंपराओं को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके विपरीत, उच्च जाति की महिलाएं अपनी पारंपरिक खानपान की शैली को बनाए रखती हैं। यह शक्ति असंतुलन केवल भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक सामाजिक असमानता को भी दर्शाता है। चातुर्मास जैसी प्रथाओं को उच्च जातियों ने पवित्र माना, लेकिन दलित समुदाय को इन परंपराओं से दूर रखा गया। यह दिखाता है कि कैसे धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का उपयोग जातिगत नियंत्रण के लिए किया गया।

जातिगत व्यवस्था ने न केवल समुदायों को अलग किया, बल्कि उनके खानपान को भी ‘पवित्र’ और ‘अपवित्र’ में विभाजित किया। उच्च जातियों ने शाकाहार को ‘पवित्र’ और ‘श्रेष्ठ’ घोषित किया, जबकि मांसाहार को निम्न वर्ग और दलित समुदायों से जोड़ा।

दलित किचन ऑफ मराठवाड़ा एक ऐसी पुस्तक है, जो भोजन को सामाजिक न्याय, पहचान, और संस्कृति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक दिखाती है कि दलित समुदायों ने कैसे अपने भोजन और संस्कृति को संरक्षित किया और जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक शक्तिशाली माध्यम बनाया। यह किताब न केवल दलित समुदाय के संघर्ष और जीवटता की कहानी है, बल्कि यह सभी के लिए एक प्रेरणा है कि भोजन केवल पोषण नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम हो सकता है। एक ऐसी पुस्तक है, जो भोजन के माध्यम से समाज के भेदभावपूर्ण ढांचे को उजागर करती है। यह दलित समुदाय की संघर्षशीलता, रचनात्मकता, और जीवटता की कहानी है। यह पुस्तक न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है, जो समाज में समानता और न्याय स्थापित करना चाहते हैं।