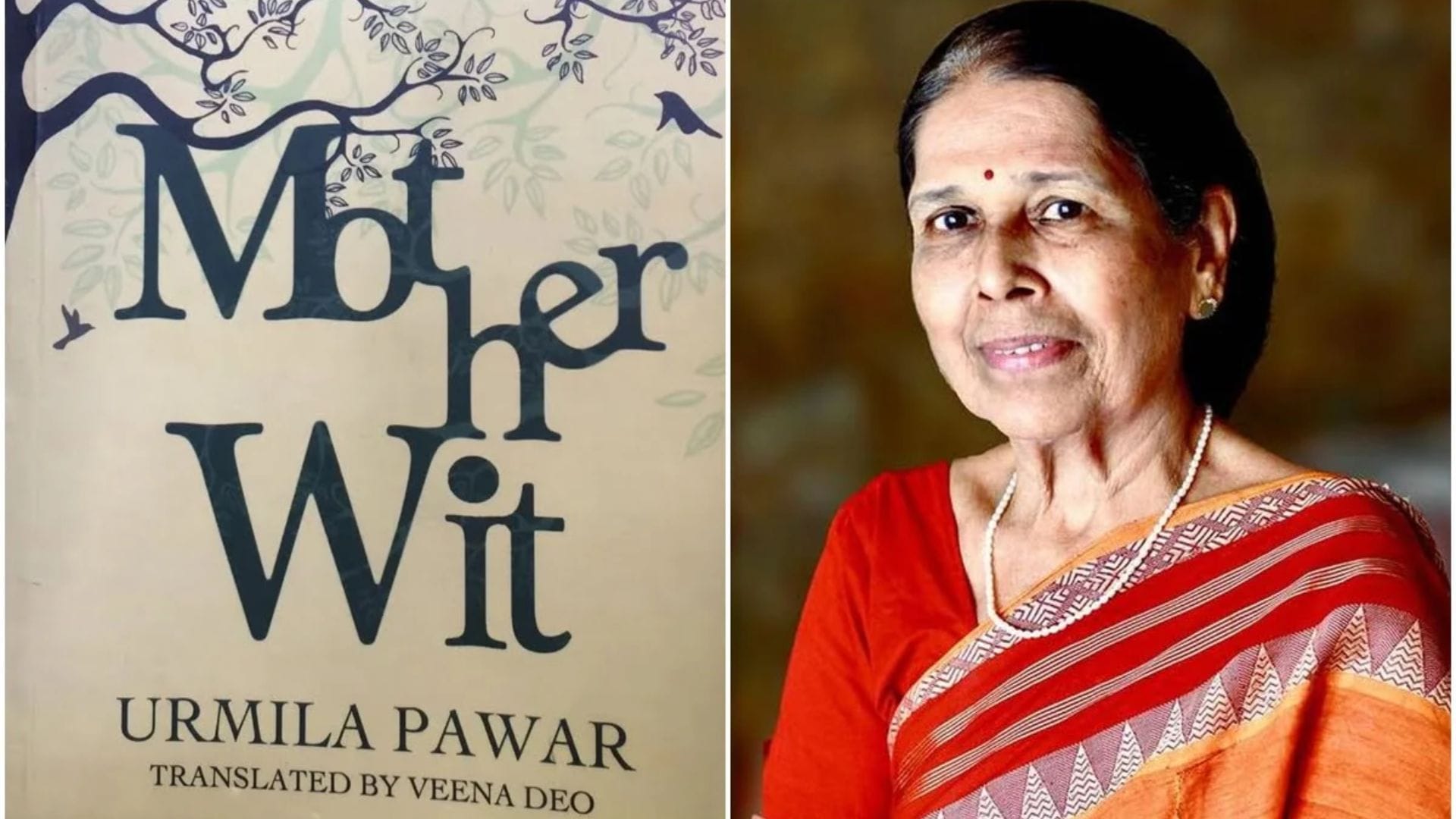

उर्मिला पवार मराठी साहित्य की एक प्रमुख लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से दलित और स्त्री-विमर्श को नए आयाम दिए हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक दलित परिवार में हुआ था। उर्मिला की कृतियां दलित महिलाओं के संघर्ष, जाति-व्यवस्था, और पितृसत्ता के खिलाफ़ आवाज उठाती है। उनकी आत्मकथा ‘आयदान’ (द वीव ऑफ़ माई लाइफ) को व्यापक सराहना मिली। यह कृति दलित साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती है। इसके अलावा, उन्होंने कई कहानियां और निबंध लिखे हैं, जिनमें दलित समाज के यथार्थ और महिलाओं के अनुभवों को प्रामाणिकता से दिखाया गया है।

उर्मिला दलित और नारीवादी साहित्य की एक प्रभावशाली लेखिका हैं जो अपने लेखन के माध्यम से जाति और जेंडर के बीच के जटिल संबंधों को उजागर करती हैं। उनकी कहानी ‘मदर (आए)’ उनके कहानी संग्रह ‘मदरविट और अन्य कहानियां का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस संग्रह का वीणा देओ ने मराठी से अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है। इस संग्रह में मदर के साथ न्याय, शाल्य, वेगली आदि नाम से चौदह कहानियां हैं।

उर्मिला दलित और नारीवादी साहित्य की एक प्रभावशाली लेखिका हैं जो अपने लेखन के माध्यम से जाति और जेंडर के बीच के जटिल संबंधों को उजागर करती हैं। उनकी कहानी ‘मदर (आए)’ उनके कहानी संग्रह ‘मदरविट और अन्य कहानियां का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

कहानी संग्रह मदरविट का संदर्भ और साहित्यिक शैली

‘मदर’’ केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह उनके पूरे संग्रह की आत्मा को दिखाती है। इस संग्रह में उर्मिला पवार ने दलित समुदाय, विशेषकर महिलाओं की आवाज़ को प्रमुखता से उठाया है। ये कहानियां समाज की संरचनात्मक असमानताओं को उजागर करती हैं, जहां जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता एक साथ मौजूद हैं। ‘मदर’ इस संग्रह की एक ऐसी कहानी है जिसमें दुख, गुस्सा, जज़्बा एक साथ देखने को मिलता है। यह कहानी गंभीर सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है। उर्मिला की लेखन शैली आत्मकथात्मक और यथार्थवादी है।

उनकी कहानियां उनके व्यक्तिगत अनुभवों और उनके समुदाय की सामूहिक स्मृतियों से गहराई से जुड़ी होती हैं, जिनमें हम निम्न गुणों को गहराई से महसूस करते हैं। उनकी कहानियां उनकी अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से प्रेरित है। वे न केवल दलित महिलाओं की पीड़ा को व्यक्त करती हैं, बल्कि उनके संघर्ष और साहस को भी उजागर करती हैं। पवार के लेखन में जाति और जेंडर के बीच का जटिल समीकरण प्रमुखता से उभरता है। वे दिखाती हैं कि कैसे दलित महिलाओं को दोहरे तौर पर हाशिए पर रहने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। उनकी कहानियां न केवल सामाजिक अन्याय की आलोचना करती हैं, बल्कि सामुदायिक जीवन, परंपराओं और बदलावों को भी गहराई से समझने का अवसर प्रदान करती हैं।

‘मदर’’ केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह उनके पूरे संग्रह की आत्मा को दिखाती है। इस संग्रह में उर्मिला पवार ने दलित समुदाय, विशेषकर महिलाओं की आवाज़ को प्रमुखता से उठाया है।

‘मदर’: साहस और सिद्धांतों की दास्तान

उर्मिला पवार की कहानी ‘मदर’ उनकी माँ के जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय को सामने लाती है, जो न केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी है बल्कि पितृसत्तात्मक समाज और जातिगत व्यवस्था के खिलाफ एक महिला की दृढ़ता का प्रतीक भी है। यह कहानी हमें बताती है कि किस तरह शिक्षा, आत्मनिर्भरता, और सिद्धांत जीवन की दिशा बदल सकते हैं, भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हों। कहानी की शुरुआत लेखिका के पिता के निधन से होती है, जो उनकी माँ और पूरे परिवार के जीवन को पूरी तरह बदल देता है। पति की मृत्यु के बाद, उनकी माँ गांव में विधवा होकर नहीं रहती क्योंकि वह समझती हैं कि गांव केवल जातिगत उत्पीड़न और पितृसत्तात्मक मान्यताओं का ठिकाना है। यह इस संवाद से समझ आता है जब तात्या उर्मिला की मां को कहते हैं कि तुम्हारा अर्थ है कि गांव में पढ़ाई नहीं होती? इसपर मां कहती है कि होती है लेकिन मेरे पति ने बताया था कि बाबा साहब कहते थे गांव छोड़ो, शहरों की ओर आओ। इसलिए, वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए गांव छोड़कर शहर आ जाती हैं, जहां वह टोकरियां बुनकर अपने परिवार का पालन-पोषण करती हैं।

शहर में कठिन जीवनयापन

लेकिन शहर में जीवन आसान नहीं है। उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दिन-रात मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन, इन सबके बावजूद उनकी सोच और उनके फैसले डगमगाते नहीं हैं। यह वही समय है जब गांव से उनके देवर और कुछ ग्रामीण उनसे मिलने आते हैं। वे बहाने बनाते हैं कि जिस ज़मीन पर वह रह रही हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और उन पर दबाव डालते हैं कि वह अपने बच्चों के साथ गांव लौट आएं। लेकिन लेखिका की माँ स्पष्ट करती हैं कि उनका निर्णय नहीं बदलेगा। वह इस बात पर जोर देती हैं कि गांव में जातिगत शोषण के अलावा कुछ नहीं है और उनके बच्चों का भविष्य केवल शहर में ही सुरक्षित है। कहानी में पारिवारिक द्वंद भी देखने मिलते हैं कि जिस ज़मीन पर लेखिका की मां अपने बच्चों के साथ रही है, उसे हड़पने के लिए साजिशें होती हैं। सामाजिक परिस्थितियों के साथ, पारिवारिक द्वंद्वों से भी डटकर खड़े रहना, उनके मज़बूत किरदार की निशानी है, जिसमें यह बहाना मौजूद नहीं है कि परिवार के आगे स्त्री हार गई।

वे दिखाती हैं कि कैसे दलित महिलाओं को दोहरे तौर पर हाशिए पर रहने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। उनकी कहानियां न केवल सामाजिक अन्याय की आलोचना करती हैं, बल्कि सामुदायिक जीवन, परंपराओं और बदलावों को भी गहराई से समझने का अवसर प्रदान करती हैं।

कहानी के केन्द्रीय मुद्दे

- शिक्षा और भविष्य की प्राथमिकता

कहानी इस बात को उजागर करती है कि शिक्षा कैसे जीवन को बदलने का एकमात्र साधन बन सकती है। लेखिका की माँ को यह स्पष्ट समझ थी कि उनके बच्चों का भविष्य गांव में संभव नहीं है, जहां जातिगत उत्पीड़न और सामाजिक असमानता जीवन का हिस्सा हैं। वह शिक्षा को जीवन में तरक्की का माध्यम मानती हैं। उनके पति ने यह सुनिश्चित न सिर्फ़ अपने विचारों के आदान-प्रदान से किया था बल्कि शहर में ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा खरीदकर अपने विचारों को अंजाम दिया था।

- पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती

एक विधवा महिला, जो ज्यादा शिक्षित नहीं है, उसका अपने निर्णयों पर डटे रहना तत्कालीन समय के पितृसत्तात्मक समाज के लिए एक बड़ी चुनौती थी। कहानी में उनकी माँ का चरित्र यह दिखाता है कि कैसे एक महिला, अपने बच्चों के लिए, समाज की रूढ़िवादी सोच को दरकिनार कर सकती है। वह विधवा होने के बावजूद आत्मनिर्भर बनीं और किसी पर निर्भर रहने के बजाय अपने दम पर जीवन जीने का फैसला किया।

कहानी में उनकी माँ का चरित्र यह दिखाता है कि कैसे एक महिला, अपने बच्चों के लिए, समाज की रूढ़िवादी सोच को दरकिनार कर सकती है। वह विधवा होने के बावजूद आत्मनिर्भर बनीं और किसी पर निर्भर रहने के बजाय अपने दम पर जीवन जीने का फैसला किया।

- अंबेडकरवाद का प्रभाव

कहानी में डॉ. अंबेडकर के विचारों की झलक मिलती है। अंबेडकर ने दलित समुदाय से अपील की थी कि वे गांवों को छोड़कर शहरों में जाएं, जहां जातिगत उत्पीड़न से बचने और बेहतर अवसर प्राप्त करने की संभावना हो। लेखिका की माँ का यह निर्णय अंबेडकर के उन विचारों का अनुपालन है, जहां वह अपने बच्चों के लिए जातिवाद से मुक्त जीवन और बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करना चाहती हैं। वे चाहती कि उनके बच्चे शहर में बाकी सवर्ण बच्चों के संग पढ़ें और उनसे वो सब सीखें जो उनके जीवन को बेहतरी दें। उर्मिला पवार का बड़ी लेखिका बनना, फिर उनकी बच्चियों का प्रोफ़ेसर बनना, उनकी मां (लक्ष्मी) और पिता (अर्जुन) के विचारों की ही देन है।

- साहस और दृढ़ता का उदाहरण

यह जानते हुए कि गांव में खाने की कोई चिंता नहीं होगी जबकि शहर में हर रोज़ ख़राब परिस्थितियों में टोकरियां बुन-बुनकर खाने का इंतेज़ाम करना होगा, वह यह स्वीकारती हैं। परिवार का साथ नहीं, कोई पारिवारिक धन या संबल नहीं। यह उनके साहस की कहानी है, जिसने उनके बच्चों की आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधारा है। ‘मदर’ एक साधारण कहानी लग सकती है। लेकिन इसके भीतर नारी शक्ति, शिक्षा की महत्ता, और जातिगत भेदभाव के खिलाफ खड़े होने का संदेश छिपा है।

उर्मिला पवार ने अपनी माँ के माध्यम से यह दिखाया है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ता और सिद्धांत इंसान को मजबूती प्रदान करते हैं। यह कहानी केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष की नहीं, बल्कि हर उस महिला की कहानी है, जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए समाज के बनाए रूढ़िवादी और पितृसत्तातमक बंधनों को तोड़ने का साहस करती है। यह कहानी हमें आज भी प्रेरित करती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हों, अपने सिद्धांतों को लेकर चलते हुए भविष्य को बेहतर करने के लिए हर कोशिश की जा सकती है।