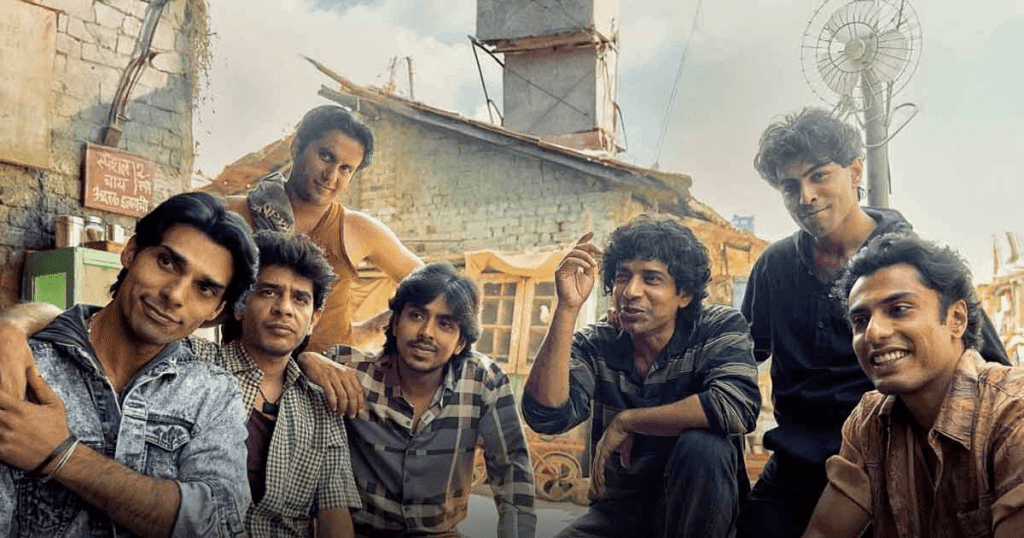

90 के दशक में बॉम्बे की चकाचौंध से दूर कहीं छोटे से गांव में बिना बजट, बिना तकनीक एक लड़का फ़िल्म बना दे। सुनने में तो संभव नहीं लगता पर ऐसा कारनामा नासिर शेख़ अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर चुके हैं। इन्हीं अंडर एप्रिशिएटेड लोगों की कहानी अंडररेटेड कलाकारों के साथ बड़े पर्दे पर रिमा कागती और ज़ोया अख़्तर ने पेश की है। फ़िल्म की कहानी फ़ैज़ा अहमद ख़ान की डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म ‘सुपरमेन ऑफ़ मालेगांव’ (2012) पर आधारित है। इसमें महाराष्ट्र के छोटे से फ़िल्मी गांव ‘मालेगांव’ में फ़िल्म फ़्रीक नासिर दोस्तों के साथ मिलकर गांव के लोगों के लिए अपनी फ़िल्म बनाने का सपना पूरा करता है। यह तब संभव हो पाता है जब वो ठान लेता है कि बंबई नहीं जा सकते, बंबई को इधर लाना पड़ेगा। फ़िल्म को दर्शकों ने ख़ूब सराहा है। फ़िल्म ज़मीनी स्तर पर रहते हुए नासिर और उसके दोस्तों की कहानी को बख़ूबी दिखाती है।

फ़िल्म की ख़ूबसूरती इसी में है कि फ़िल्म में नासिर को असाधारण व्यक्ति नहीं दिखाया गया है। वो महज़ एक सपने देखने और उसे पूरा करने का जुनून रखने वाला व्यक्ति है। पहली पैरोडी फ़िल्म बनाने के बाद नासिर और उसका दोस्त और फ़िल्म का लेखक फ़रोग़ के बीच वैचारिक मतभेद के चलते झगड़ना या फिर आगे जा कर पैसों को ले कर अकरम से लड़ाई होना, सब बड़ी सहजता से पर्दे पर उतारा गया है। फ़िल्म देखते समय दर्शकों को नासिर और उसके दोस्तों का संघर्ष दिखता तो है पर फ़िल्म के लेखक ने उस संघर्ष को अति नाटकीय करने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया है। फ़िल्म के निर्माताओं ने फ़िल्म को शुरुआती सीन से ही कॉमेडी-ड्रामा टोन में सेट किया था और अंत तक उस टोन को बनाए रखा है।

फ़िल्म में जहां फ़रोग़ और नासिर में झगड़ा होता है और फ़रोग़ कहता है कि “बंबई बुला रही है”, “राइटर बाप होता है! राइटर!” अंत में शफ़ीक़ का सुपरमैन बन आसमान में जाना या फिर मल्लिका से नासिर का अलग होना, सब दृश्य अपनी जगह बिल्कुल फिट बैठते हैं।

कैसी है फिल्म की कहानी

कहीं-कहीं थोड़े संवेदनशील दृश्य ज़रूर आते हैं पर वो बहुत बड़े या ज़बरदस्ती के डाले हुए नहीं लगते। फ़िल्म में जहां फ़रोग़ और नासिर में झगड़ा होता है और फ़रोग़ कहता है कि “बंबई बुला रही है”, “राइटर बाप होता है! राइटर!” अंत में शफ़ीक़ का सुपरमैन बन आसमान में जाना या फिर मल्लिका से नासिर का अलग होना, सब दृश्य अपनी जगह बिल्कुल फिट बैठते हैं।फ़िल्म का लेखन इस बात से ही परखा जा सकता है कि शुरुआती समय में नासिर और मल्लिका साथ में ब्रूस ली की फ़िल्म देखते हुए उसकी तारीफ़ करते हैं फिर जब नासिर की शादी शबीना से होती है तब वो अकेले ब्रूस ली कि फ़िल्म देखता है और शबीना-नासिर का मल्लिका को भुला न पाने पर जो संवाद है वो क़ाबिल-ए-तारीफ़ है। अंत में जब शफ़ीक़ को नासिर सुपरमैन बना आकाश में उड़ाता है वो शक़िफ़ के बार-बार हवाई जहाज में बैठने वाली बात को ख़ूबसूरत मोड़ दे देता है।

फिल्म के डायलॉग

फ़िल्म के लेखक वरुण ग्रोवर की तारीफ़ कई जगह करनी बनती है। उनका व्यक्तित्व फ़िल्म में कई जगह झलकता है। चाहे वो स्टैंडअप कॉमेडियन का बराबर पर्दे पर आना हो या फिर फ़रोग़ के क़िरदार में राइटर्स को अहमियत न मिलना हो। जब पर्दे पर फ़रोग़ की राइटिंग को उचित सहराना नहीं मिलती, तब दर्शकों को वरुण ग्रोवर, स्वानंद किरकिरे, नीलेश मिसरा और अन्य गीतकारों का ‘क्रेडिट दे दो यार’ गाना याद आता है। फ़िल्म में संवाद इतने बेहतरीन हैं कि कई तो दर्शकों अब भी याद हैं। “पुराना बाप अभी गया, तू नया मत बन!”, “बंबई जाके भूल मत जा” के जवाब में “क्या बात कर रहे हैं। कौन तुम भाई” जैसे यादगार संवाद हैं। लेकिन जो दिल को छू जाए वो है- “घर जो होता है न, वो लौटकर आने वाले की सूरत देखता है, हाथ नहीं!” वरुण और शोएब ज़ुल्फ़ी नज़ीर ने वाकई बढ़िया और संवेदनशील संवाद लिखे हैं।

शुरुआत में जब नासिर मल्लिका के घर हाथ मांगने जाता है और मल्लिका के पिता कहीं और रिश्ता तय कर के मना कर देते हैं। उसके बाद मल्लिका और नासिर का अलग होना इतना तेज़ होता है कि उनके संवेदनाएं बिल्कुल भी महसूस नहीं होते हैं।

फिल्म में किरदारों को कैसे दिखाया गया

यों तो ये फ़िल्म कॉमेडी ड्रामा है जिसमें ख़ुद की फ़िल्म बनाते लड़कों की कहानी को बहुत हल्के-फुल्के अन्दाज़ में पेश किया गया है। फिर भी फ़िल्म कई बार स्पष्ट तो कई बार सूक्ष्म तरीके से कई जटिल मुद्दों पर बात करती है। फिल्म के कई खास बातों में एक ये है कि फ़िल्म बॉलीवुड में मुस्लिम किरदारों को दिखाने के आम तरीकों को बदलती है।

आमतौर पर फ़िल्मों में मुस्लिम या तो खलनायक होते हैं, उत्पीड़ित दिखाए जाते हैं या फिर उन्हें एक सच्चा नागरिक – ‘अच्छा मुस्लिम’ बनाकर राष्ट्रभक्ति साबित करनी पड़ती है। लेकिन इस फ़िल्म में ऐसा नहीं है। इसमें मुस्लिम किरदार साधारण लोग हैं जिनके सपने और संघर्ष हैं, जो मज़ाक़िया हैं, जुनूनी हैं और जिंदगी का मज़ा लेते हैं।

इंडस्ट्री में महिलाओं की चुनौतियों को दिखाने का प्रयास

फ़िल्म क्रिएटिव इंडस्ट्री में महिलाओं को आने वाली चुनौतियों को दिखाने का प्रयास तो करती है। तृप्ति (मंजिरी पूपला) जो फ़िल्म निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा तो है लेकिन उसकी भूमिका पुरुष किरदारों की तुलना में सीमित ही है। तृप्ति के माध्यम से घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को भी उठाने की कोशिश की गई है लेकिन कुछ भी ख़ास प्रभाव नहीं जमा पाते क्योंकि तृप्ति की कहानी भी काफ़ी हद तक सतही लगती है। साथ ही उसकी कहानी खुली ही छोड़ दी गई है। अंत में भी तृप्ति का क्या हुआ इसका ख़ासा अंदेशा नहीं मिलता। हालांकि फ़िल्म में कुछ खामियां भी हैं। फ़िल्म कहीं-कहीं ज़बरदस्ती की खींची हुई लगती है और कहीं-कहीं बेमतलब के स्लो सीन। शुरुआत में जब नासिर मल्लिका के घर हाथ मांगने जाता है और मल्लिका के पिता कहीं और रिश्ता तय कर के मना कर देते हैं। उसके बाद मल्लिका और नासिर का अलग होना इतना तेज़ होता है कि उनके संवेदनाएं बिल्कुल भी महसूस नहीं होते हैं।

तृप्ति के माध्यम से घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को भी उठाने की कोशिश की गई है लेकिन कुछ भी ख़ास प्रभाव नहीं जमा पाते क्योंकि तृप्ति की कहानी भी काफ़ी हद तक सतही लगती है। साथ ही उसकी कहानी खुली ही छोड़ दी गई है।

विभिन्न संवेदनाओं को उकेरती फिल्म

जब फ़िल्म अंत की ओर बढ़ती है तो अचानक निर्देशक को याद आता है कि फ़िल्म का अंत भी करना है, जिसके बाद अंत में अधिकतर चीज़ों को जल्दी-जल्दी समेटने की कोशिश की गई है। वहीं शुरुआत से फ़रोग़ के क़िरदार को जितनी अहमियत दी गई वो अंत आते-आते सब ग़ायब सी हो जाती है और पूरा ध्यान शफ़ीक़ पर हो जाता है। फ़िल्म में बीच-बीच में शफ़ीक़ के क़िरदार के संवेदनाएं दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश तो की गई है पर इमोशन्स पर्दे पर इतने जल्दी निकल जाते हैं कि दर्शकों तक पहुंच ही नहीं पाते। फिर जब फ़िल्म के अंत को पूरी तरफ शफ़ीक़ को समर्पित कर दिया जाता है तब पूरा अंतिम दृश्य ज़बरदस्ती का खींचा हुआ लगता है। हालांकि फ़िल्म का प्रमुख ध्यान कॉमेडी पर रहने के कारण बाक़ी किसी भी इमोशंस को सही से पर्दे पर उतारने में फ़िल्म कमज़ोर पड़ती है। कॉमेडी के अलावा अन्य सारे इमोशन्स फ़िल्म में फ़ीके लगते हैं। फ़िल्म को देखते समय ये स्पष्ट समझ आता है कि ये सारी कमियां एडिटिंग की वजह से हो सकती है।

कैसा रहा म्यूज़िक और पटकथा

कहानी बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक दोनों का तो पता ही नहीं चलता कि कब आए और कब गए। फ़िल्म में भले ही 2-3 गाने हैं पर उनका पता ही नहीं चलता। इमोशन्स का दर्शकों तक न पहुंच पाने में कमज़ोर बैकग्राउंड स्कोर की भी भूमिका है। अगर बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा बेहतर होता तो इमोशन्स बेहतर तरह से दर्शकों तक पहुंच पाता। फ़िल्म की कास्ट एक से बढ़कर एक है पर फिर भी फ़िल्म के निर्माता उनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। शशांक अरोड़ा जो हर क़िरदार को ऐसे निभाते हैं कि वो बना ही उनके लिए है वो फ़िल्म में होते हुए भी पहले भाग में ग़ायब रहते हैं। आदर्श गौरव और विनीत कुमार सिंह के अलावा पर्दे पर अंत आने से पहले कोई दिखता ही नहीं है।

अगर बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा बेहतर होता तो इमोशन्स बेहतर तरह से दर्शकों तक पहुंच पाता। फ़िल्म की कास्ट एक से बढ़कर एक है पर फिर भी फ़िल्म के निर्माता उनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते।

मुस्कान जाफ़री को मिसमैच जैसी सीरीज़ में आपने ख़ूब पसंद किया होगा पर उनके क़िरदार को फ़िल्म में एक पढ़ी लिखी प्रोग्रेसिव महिला के बतौर बीच-बीच में दिखाकर फ़ेमिनिस्ट लोगों को खुश करने की कोशिश की गई है ऐसा लगता है। उनके किरदार की कोई ख़ास बैकस्टोरी भी नहीं दिया गया है। शबीना का विवाह के बाद पढ़ना और वकील बनना तो ज़रूर प्रोग्रेसिव है लेकिन इसके पीछे के उसके संघर्ष को न दिखा पाने की विफलता से ये पहलू हल्के पड़ जाते हैं। सबसे बड़ी कमी तो यही है कि पूरी फ़िल्म में राइटर को अहमियत देने की कोशिश की है पर फिर फ़िल्म के अंत में फ़रोग़ को 5000 रुपए देकर सपोर्टिंग क़िरदार में डाल दिया जाता है। शुरुआत से अंत तक फ़िल्म में राइटर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई पर जब अंत में आता है तो उसको ओझल ही कर दिया गया है।

फ़िल्म को पूरा देख कर ऐसा लगता है कि मेकर्स को समय की कमी के चलते अंत को एडिट कर जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की हो। ऐसे में तो मेकर्स को फ़िल्म की जगह 3 एपिसोड की सीरीज़ ही बना देनी चाहिए थी जिससे वे फ़िल्म में छोड़े सारे पहलुओं को और बेहतर तरीके से समेट पाते। हालांकि फ़िल्म की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि उम्मीद और हौंसले की भी है। दोस्ती, मज़ाक और फ़िल्मों के ज़रिए ये लोग अपनी मुश्किलों से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। यही बात इस फ़िल्म को ख़ास बनाती है जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया है।