आज पूरी दुनिया में लैंगिक समानता के पक्षधर, कार्यकर्ता और नारीवादी ये मानते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता और महिलाओं की उन्नति एक ‘मानवाधिकार मुद्दा’ और सामाजिक न्याय का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन, आज से 30 साल पहले यह विचारधारा लोगों ने पूरी तरह से नहीं अपनाई थी। साल 1995 के बीजिंग घोषणापत्र और कार्ययोजना के लिए मंच में, इस विचारधारा को अपनाया गया और पहली बार इस बात पर जोर दिया गया कि लैंगिक समानता सभी की सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए सभी लोगों से अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्धता जरूरी है। बीजिंग सम्मेलन ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए एक ठोस वैश्विक एजेंडा पेश किया। इसके बाद कई देशों में महिलाओं के अधिकारों को लेकर नीतियों में सुधार किया गया।

इस सम्मेलन में यह माना गया कि महिलाओं की उन्नति और महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता की उपलब्धि मानव अधिकारों का मामला और सामाजिक न्याय की शर्त है और इसे महिलाओं के मुद्दे के रूप में अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। वे एक स्थायी, न्यायपूर्ण और विकसित समाज के निर्माण का एकमात्र तरीका है। महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता सभी लोगों के बीच राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सुरक्षा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। यह सम्मेलन महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था।

इस सम्मेलन में यह माना गया कि महिलाओं की उन्नति और महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता की उपलब्धि मानव अधिकारों का मामला और सामाजिक न्याय की शर्त है और इसे महिलाओं के मुद्दे के रूप में अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। वे एक स्थायी, न्यायपूर्ण और विकसित समाज के निर्माण का एकमात्र तरीका है।

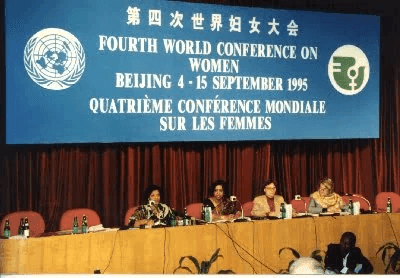

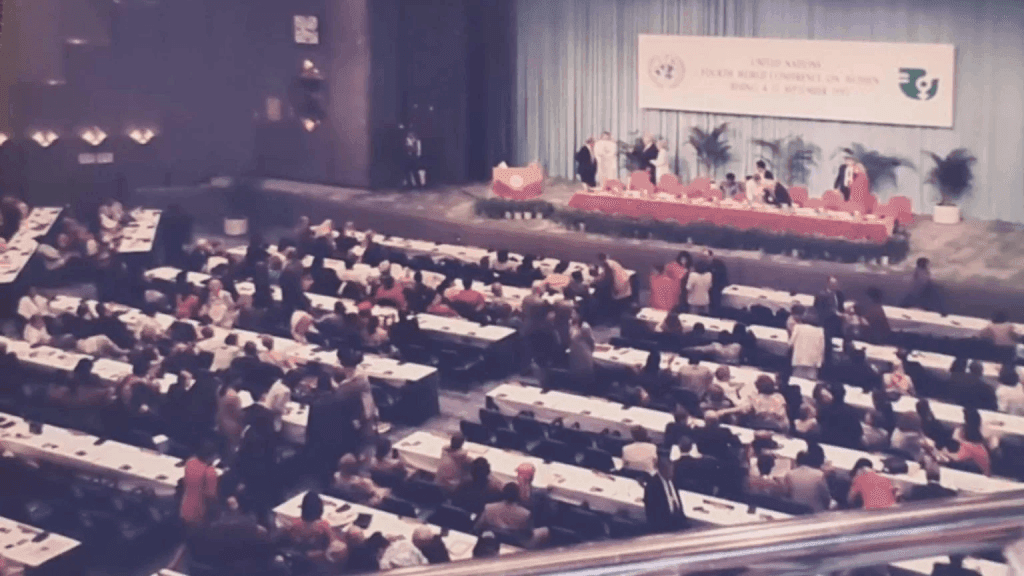

बीजिंग में साल 1995 में लैंगिक समानता के लिए महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन आयोजन किया गया, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। बीजिंग घोषणापत्र और कार्ययोजना के लिए मंच, जिसे 189 देशों ने सभी की सहमति से अपनाया था, महिला सशक्तिकरण के लिए एक एजेंडा है। इसे लैंगिक समानता पर प्रमुख ग्लोबल पॉलिसी डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसमें महिलाओं की उन्नति और चिंता के 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए, रणनीतिक उद्देश्यों और कामों को तय किया गया।

इसमें महिलाएं और गरीबी, महिलाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण, महिलाएं और स्वास्थ्य, महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा, महिलाएं और सशस्त्र संघर्ष, महिलाएं और अर्थव्यवस्था, सत्ता और निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की प्रगति के लिए संस्थागत तंत्र, महिलाओं के मानवाधिकार, महिलाएं और मीडिया, महिलाएं और पर्यावरण और लड़कियां और उनके अधिकार को शामिल किया गया।

वैश्विक स्तर पर CEDAW को किया गया लागू

प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एक्शन ने माना कि महिलाओं को उनकी जाति, उम्र, भाषा, जातीयता, संस्कृति, धर्म या विकलांगता जैसे कारकों के कारण लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह साल बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने महिलाओं के मुद्दों को ‘वैश्विक एजेंडा’ में शामिल किया। संयुक्त राष्ट्र महिला दशक (1976-1985) के तहत महिलाओं की स्थिति और अधिकारों की समीक्षा की गई और उन्हें सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास किया गया। साल 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ‘कन्वेंशन ऑन द एलीमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन (CEDAW)’ को अपनाया, जो साल 1981 में लागू हुआ और लैंगिक समानता के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित किया गया। वहीं, साल 1985 में नैरोबी सम्मेलन में महिलाओं की प्रगति के लिए ‘नैरोबी फॉरवर्ड-लुकिंग स्ट्रेटजीज़’ को अपनाया गया, जिसे साल 2000 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया।

इस सम्मेलन में 6,000 सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा 4,000 से अधिक मान्यता प्राप्त एनजीओ प्रतिनिधियों, कई अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवकों और लगभग 4,000 मीडिया प्रतिनिधियों सहित 17,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

भारत का बीजिंग सम्मेलन में प्रतिनिधित्व

बीजिंग सम्मेलन ने महिलाओं पर आयोजित तीन पिछले वैश्विक सम्मेलनों में हुई राजनीतिक सहमतियों को आगे बढ़ाया, और पिछले पांच दशकों में महिलाओं और पुरुषों के बीच कानूनी और व्यावहारिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए, किए गए कानूनी सुधारों को मजबूत किया। इस सम्मेलन में 6,000 सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा 4,000 से अधिक मान्यता प्राप्त एनजीओ प्रतिनिधियों, कई अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवकों और लगभग 4,000 मीडिया प्रतिनिधियों सहित 17,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। बीजिंग के पास हुआइरौ में आयोजित एक समानांतर एनजीओ फोरम में भी लगभग 30,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बीजिंग सम्मेलन के बाद, एनजीओ एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों ने मिलकर ‘नैशनल एलायंस ऑफ वुमेन (NAWO)’ का गठन और संगठन के रूप में पंजीकृत कराया गया। NAWO भारत का पहला ऐसा अखिल भारतीय महिला संगठन बना, जिसने लंबे समय तक भारतीय नारीवादी आंदोलन को नया आयाम दिया।

राष्ट्रीय नारीवादी नेटवर्क की पहल

ऐसा पहली बार था जब किसी राष्ट्रीय नारीवादी नेटवर्क का नेतृत्व हाशिये के समुदायों की महिलाओं के हाथों में था। दलित कार्यकर्ता रूथ मनोरमा इसकी पहली अध्यक्ष बनीं, जबकि पूर्वोत्तर भारत की आदिवासी महिला, जरजुम एते पहली महासचिव बनीं। समानता के सिद्धांत को अपनाते हुए, NAWO के नेतृत्व में 90 फीसद महिलाएं हाशिए के समुदायों से थीं। बीजिंग सम्मेलन से पहले, साल 1975 में महिलाओं की स्थिति पर आयोग (CSW) ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के तहत पहला विश्व महिला सम्मेलन आयोजित करने का आह्वान किया। यह सम्मेलन मैक्सिको सिटी में हुआ, जिसमें 133 सरकारों और 6,000 एनजीओ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें 1985 तक महिलाओं की प्रगति के लिए एक वैश्विक कार्ययोजना बनाई गई।

साल 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ‘कन्वेंशन ऑन द एलीमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन (CEDAW)’ को अपनाया, जो साल 1981 में लागू हुआ और लैंगिक समानता के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित किया गया। वहीं, साल 1985 में नैरोबी सम्मेलन में महिलाओं की प्रगति के लिए ‘नैरोबी फॉरवर्ड-लुकिंग स्ट्रेटजीज़’ को अपनाया गया, जिसे साल 2000 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया।

महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व और नियंत्रण का अधिकार

साल 1980 में कोपेनहेगन में संयुक्त राष्ट्र महिला दशक सम्मेलन हुआ, जिसमें 145 सदस्य देशों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य पहले विश्व सम्मेलन के लक्ष्यों के इम्प्लिमेन्टेशन की प्रगति की समीक्षा करना था, जिसमें विशेष रूप से रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्ययोजना में राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कदम उठाने की सिफारिश की गई ताकि महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व और नियंत्रण का अधिकार मिले, साथ ही उत्तराधिकार, चाइल्ड कस्टडी और राष्ट्रीयता से जुड़े उनके अधिकारों की सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके। इसके बाद साल 1985 में नैरोबी में यूएन महिला दशक की प्रगति की समीक्षा के लिए विश्व सम्मेलन हुआ। इसमें 157 देशों के 1,900 सरकारी प्रतिनिधियों और 12,000 एनजीओ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान नैरोबी रणनीति अपनाई गई, जिसमें लैंगिक समानता और महिलाओं की शांति और विकास में भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।

महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को अहमियत

इन महत्वपूर्ण सालों के बाद साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बीजिंग कार्ययोजना के इम्प्लिमेन्टेशन की 5 वर्षीय समीक्षा के लिए न्यूयॉर्क में ‘वुमन 2000: जेंडर इक्वालिटी, डेवलपमेंट एण्ड पीस’ सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें भविष्य की नीतियों और पहलों पर निर्णय लिया गया। साल 2005 में CSW के 49वें सत्र में बीजिंग कार्ययोजना की दस वर्षीय और साल 2010 में CSW के 54वें सत्र में पंद्रह वर्षीय समीक्षा हुई। वहीं, साल 2015 में CSW के 59वें सत्र में बीस वर्षीय समीक्षा की गई। इसमें बीजिंग घोषणापत्र के पूरे और प्रभावी इम्प्लिमेन्टेशन के लिए मज़बूत राजनीतिक संकल्प को दोहराया गया और ‘पोस्ट 2015 डेवलपमेंट अजेन्डा’ में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

बीजिंग घोषणापत्र और कार्ययोजना के लिए मंच, जिसे 189 देशों ने सभी की सहमति से अपनाया था, महिला सशक्तिकरण के लिए एक एजेंडा है। इसे लैंगिक समानता पर प्रमुख ग्लोबल पॉलिसी डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसमें महिलाओं की उन्नति और चिंता के 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए, रणनीतिक उद्देश्यों और कामों को तय किया गया।

कोविड-19 महामारी और लैंगिक समानता की दिशा में चुनौतियां

साल 2020 लैंगिक समानता की दिशा में एक चुनौतीपूर्ण साल था। कोविड-19 महामारी के कारण CSW के 64वें सत्र को सीमित रूप में आयोजित किया गया। इसमें 25 वर्षीय समीक्षा के तहत वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बीजिंग कार्ययोजना के प्रभावी इम्प्लिमेन्टेशन के लिए नीति-निर्माण को और सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता जताई गई। यूएन वुमन के अनुसार शोध दिखाते हैं कि कोविड-19 महामारी ने पहले से ही मौजूद असमानताओं और ज़्यादा गहरा कर दिया है और सामूहिक प्रयासों से दशकों में हासिल की गई प्रगति और फ़ायदों को ही ख़तरे में डाल दिया है। नए आंकड़े बताते हैं कि महामारी के कारण लगभग चार करोड़ 70 लाख महिलाओं और लड़कियों का जीवन स्तर ग़रीबी रेखा से नीचे जा सकता है। यूएन वुमन प्रमुख ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दूरगामी सामाजिक और आर्थिक प्रभावों में महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा में बढ़ोत्तरी होना शामिल है।

यूएन वुमन के अनुसार शोध दिखाते हैं कि कोविड-19 महामारी ने पहले से ही मौजूद असमानताओं और ज़्यादा गहरा कर दिया है और सामूहिक प्रयासों से दशकों में हासिल की गई प्रगति और फ़ायदों को ही ख़तरे में डाल दिया है। नए आंकड़े बताते हैं कि महामारी के कारण लगभग चार करोड़ 70 लाख महिलाओं और लड़कियों का जीवन स्तर ग़रीबी रेखा से नीचे जा सकता है।

इससे पिछले 25 सालों के दौरान महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के प्रयासों में हासिल की गई महत्वपूर्ण प्रगति पलट जाने का ख़तरा उत्पन्न हो गया है। अब बीजिंग प्लेटफ़ॉर्म फॉर एक्शन की 30 वर्षीय समीक्षा और मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग के 69वें सत्र के दौरान मार्च 2025 में आयोजित की जाएगी। साल 2025 लैंगिक न्याय की वैश्विक लड़ाई में अहम है, क्योंकि हम इस ऐतिहासिक घटना के 30 साल पूरे होने को याद कर रहे हैं। हालांकि 30 साल बाद भी, महिलाओं के अधिकारों को लेकर कई चुनौतियां बनी हुई हैं। वेतन असमानता, घरेलू हिंसा, शिक्षा तक पहुंच और राजनीतिक भागीदारी में असमानता जैसी चुनौतियां और समस्याएं अब भी मौजूद हैं। बीजिंग सम्मेलन के 30वीं वर्षगांठ पर हमें इस सम्मेलन से मिले सबक को दोहराने और नए समाधान तलाशने की जरूरत है। सरकारों, संगठनों और नागरिक समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि लैंगिक समानता केवल एक विचार न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव लेकर आए।