भारतीय सिनेमा को अक्सर समाज का आईना कहा जाता है, क्योंकि फिल्मों में वही कहानियाँ दिखाई जाती हैं, जो कहीं न कहीं हमारे जीवन और समाज से जुड़ी होती हैं। सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह लोगों की सोच, उनके रिश्तों और परंपराओं को भी दर्शाता है। भारतीय समाज में परिवार और रिश्तों को हमेशा अत्यधिक महत्व दिया गया है। इन्हीं रिश्तों में सबसे खास और गहरा रिश्ता माँ और बेटी का होता है। हिंदी सिनेमा ने माँ–बेटी के रिश्ते को अलग–अलग समय और परिस्थितियों में बदलते रूपों में प्रस्तुत किया है। शुरुआती दौर की फिल्मों में माँ को त्याग और ममता की प्रतिमा के रूप में दिखाया गया। उसका पूरा जीवन बच्चों, विशेषकर बेटियों के लिए समर्पित नजर आता था। बेटी को परिवार की इज़्ज़त और परंपरा को आगे बढ़ाने वाली माना जाता था। उस समय माँ का किरदार अक्सर एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जो त्याग करने वाली और परिवार की नींव को संभालने वाली होती थी।

लेकिन समय के साथ जैसे–जैसे समाज में बदलाव आया, वैसे–वैसे फिल्मों में भी माँ–बेटी का रिश्ता नए रूपों में उभरने लगा। कभी यह रिश्ता संघर्ष और पीढ़ीगत अंतर का प्रतीक बनकर सामने आया, जहां माँ परंपराओं को थामे रहती है और बेटी आधुनिकता और स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहती है। वहीं, कुछ फिल्मों में यह रिश्ता गहरी दोस्ती और आपसी समझ का प्रतीक भी बनता दिखाई दिया। नई पीढ़ी की फिल्मों में माँ और बेटी को केवल संस्कार और परंपरा से बंधा हुआ नहीं दिखाया गया, बल्कि उन्हें एक–दूसरे के साथी और समर्थन के रूप में चित्रित किया गया। यानी सिनेमा में माँ–बेटी का रिश्ता अब केवल त्याग और बलिदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह दोस्ती, समझ और साझेदारी तक विकसित हो गया है।

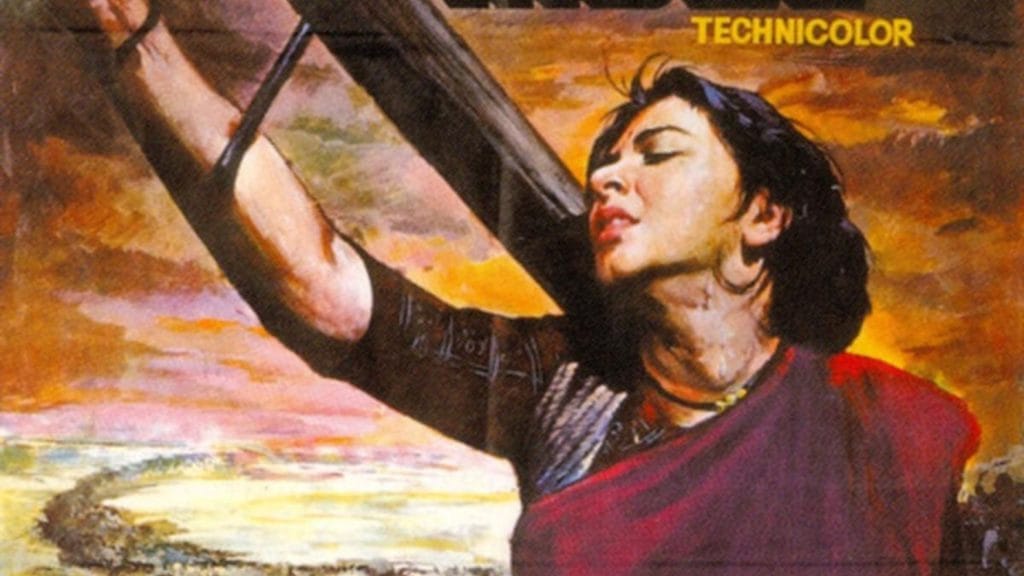

उनकी ज़िंदगी के फैसले भी माँ की सीख और उसके संस्कारों से ही तय होते थे। इसका दौर सबसे अच्छा उदाहरण है 1957 में आई फिल्म ‘मदर इंडिया’। इसमें नर्गिस ने एक ऐसी माँ का रोल निभाया, जो सिर्फ अपने परिवार की ही नहीं, बल्कि पूरे देश की माँ की तरह दिखाई गई।

माँ और बेटी का रिश्ता और त्याग की परिभाषा

यह बदलाव केवल फिल्मों की कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में महिलाओं की बदलती स्थिति और सोच का भी प्रतिबिंब है। जब हम पुराने हिंदी सिनेमा को देखते हैं, तो ये साफ़ नजर आता है कि उस वक्त माँ का किरदार हमेशा त्याग और बलिदान की मिसाल के तौर पर दिखाया जाता था। फिल्मों में माँ को घर की नींव माना जाता था जो अपने बच्चों के लिए हर तकलीफ झेल लेती थी, बिना कोई शिकायत किए। उस दौर में बेटियों को ऐसी दिखाया जाता था, जो घर की इज़्ज़त और परंपराएं आगे बढ़ाती हैं। उनकी ज़िंदगी के फैसले भी माँ की सीख और उसके संस्कारों से ही तय होते थे। इसका दौर सबसे अच्छा उदाहरण है 1957 में आई फिल्म ‘मदर इंडिया‘। इसमें नर्गिस ने एक ऐसी माँ का रोल निभाया, जो सिर्फ अपने परिवार की ही नहीं, बल्कि पूरे देश की माँ की तरह दिखाई गई।

भले ही उस फिल्म में बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी, लेकिन ये बात साफ़ थी कि बेटियों की परवरिश और उनका भविष्य माँ के चरित्र और उसके संस्कारों से ही तय होता है। काफी लंबे वक्त तक समाज में ऐसी सोच बनी रही कि अगर बेटी से कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले उसकी माँ को ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि माँ ने ही ठीक से परवरिश नहीं की या अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसलिए बेटी गलत रास्ते पर चली गई। लेकिन जब वही बेटी कुछ अच्छा कर देती थी, तो उसका क्रेडिट ज़्यादातर पापा को या परिवार की इज़्ज़त को दे दिया जाता था। ये सोच दरअसल उस पितृसत्तात्मक समाज की देन है, जहां माँ की मेहनत और भूमिका को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अफ़सोस की बात ये है कि ऐसी सोच आज भी हमारे समाज के कई हिस्सों में मौजूद है।

1980 और 1990 के दशक में हिंदी फिल्मों में माँ–बेटी के रिश्ते को एक नया मोड़ मिला। उस दौर की फिल्मों में भावनाएं और ड्रामा ज्यादा दिखाया जाता था, जिसे मेलोड्रामा कहा जाता है। अब इन रिश्तों में सिर्फ़ त्याग और बलिदान ही नहीं, बल्कि आपसी टकराव और संघर्ष भी नजर आने लगा।

अगर हम 1960 के बाद की हिंदी फिल्मों की बात करें, तो इस दौर में पारिवारिक नाटक का चलन शुरू हुआ। फिल्मों में माँ–बेटी के रिश्ते को पहले से ज़्यादा भावनात्मक और गहराई से दिखाया जाने लगा। माँ को अक्सर बेटी की शादी, उसकी इज़्ज़त और भविष्य को लेकर फिक्रमंद और संघर्ष करती औरत के तौर पर दिखाया गया। कई फिल्मों की कहानी इसी पर टिकी होती थी कि माँ अपने बच्चों की इज़्ज़त और सुरक्षित ज़िंदगी के लिए हर मुश्किल झेलती है। साल 1969 की मशहूर फिल्म ‘आराधना’ इसका अच्छा उदहारण है। भले ही उसमें बेटा मुख्य किरदार है, लेकिन फिल्म ये बताती है कि माँ का पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए ही होता है। इस दौर में बेटी को भी माँ की दी हुई सीख और मर्यादा से जुड़ा हुआ दिखाया गया। साल 1970 के दशक तक समाज में महिलाओं की स्थिति थोड़ा-बहुत बदलने लगी थी, लेकिन फिल्मों में माँ का किरदार अब भी त्याग, मर्यादा और बलिदान की मूरत जैसा ही दिखाया जाता रहा।

माँ और बेटी के बीच द्वंद्व

1980 और 1990 के दशक में हिंदी फिल्मों में माँ–बेटी के रिश्ते को एक नया मोड़ मिला। उस दौर की फिल्मों में भावनाएं और ड्रामा ज्यादा दिखाया जाता था, जिसे मेलोड्रामा कहा जाता है। अब इन रिश्तों में सिर्फ़ त्याग और बलिदान ही नहीं, बल्कि आपसी टकराव और संघर्ष भी नजर आने लगा। बेटियां पढ़-लिखकर आगे बढ़ना चाहती थीं, अपने फैसले खुद लेना चाहती थीं, जबकि माँ को परिवार की इज्जत और परंपराओं को बचाने वाली के तौर पर दिखाया गया। इससे दोनों पीढ़ियों के सोचने के तरीके में फर्क साफ़ नजर आने लगा। माँ चाहती थी कि बेटी समाज के नियमों और घर की मर्यादा का ध्यान रखे, लेकिन बेटियां अपनी आज़ादी और सोच के साथ जीना चाहती थीं। यश चोपड़ा की फिल्म ‘लम्हे’ इस दौर की एक साहसिक फिल्म थी, जिसमें बेटी अपनी माँ के अधूरे ख्वाब और जज़्बातों को जीने की कोशिश करती है। ये कहानी माँ-बेटी के रिश्ते को एक अलग ही मुकाम पर ले जाती है। साथ ही, कई फिल्मों में ये भी दिखाया गया कि माँ और बेटी के बीच गलतफहमियां हो सकती हैं, झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन आख़िर में उनके बीच का प्यार और अपनापन बना रहता है।

हिंदी फिल्मों में माँ-बेटी का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले माँ सिर्फ घर-परिवार संभालती थी और बेटी के अच्छे भविष्य की चिंता करती थी। लेकिन आज की माँ अपने सपनों और पहचान को भी अहमियत देती है। वो सिर्फ़ माँ नहीं, एक मजबूत इंसान भी है।

माँ के स्वभाव में बदलाव और बेटियों के साथ रिश्ता

साल 2000 के बाद हिंदी फिल्मों में माँ-बेटी का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। अब माँ को सिर्फ़ त्याग और बलिदान की मूरत की तरह नहीं दिखाया जाता, बल्कि उसे एक इंसान की तरह पेश किया जाने लगा है जिसकी अपनी ख्वाहिशें, सपने और कमजोरियां भी होती हैं। अब माँ सिर्फ़ घर की इज्जत संभालने वाली औरत नहीं रही, बल्कि वो अपनी पहचान और आत्मसम्मान के लिए भी लड़ती नज़र आती है। बेटियां भी अब पहले जैसी नहीं रहीं। वो सिर्फ़ परंपराएं निभाने वाली नहीं, बल्कि माँ की दोस्त बन गई हैं जो उसके जज़्बातों को समझती हैं और उसके साथ खड़ी रहती हैं। अब माँ-बेटी के रिश्ते में बराबरी और दोस्ती का एहसास ज़्यादा दिखता है। फिल्म ‘इंग्लिश विंग्लिश’ इसका बेहतरीन उदाहरण है जहां बेटी अपनी माँ को अंग्रेज़ी न आने पर हल्के में लेती है, लेकिन धीरे-धीरे उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास को समझती है। वहीं ‘निल बट्टे सन्नाटा’ में माँ-बेटी के रिश्ते को समाज की सच्चाई से जोड़ा गया है जहां माँ अपनी बेटी की पढ़ाई और अच्छे भविष्य के लिए किसी भी हद तक मेहनत करने को तैयार है।

धीरे-धीरे हिंदी फिल्मों का अंदाज़ बदलता जा रहा है। हाल के सालों में माँ-बेटी के रिश्ते को फिल्मों में ज़्यादा सच्चाई और गहराई के साथ दिखाया जा रहा है। अब ये रिश्ता सिर्फ़ त्याग या संघर्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें इंसानी कमजोरियां, आपसी दूरी, पछतावा और साथ निभाने जैसी चीज़ें भी शामिल हैं। जैसे ‘त्रिभंगा’ तीन पीढ़ियों की माँ-बेटियों की कहानी है, जहां प्यार है, गलतफहमियां हैं और पछतावा भी। ‘डार्लिंग’ में माँ-बेटी घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मुद्दे के बीच एक-दूसरे की ताकत बनकर सामने आती हैं। वहीं ‘श्रीमती चटर्जी वर्सेज़ नॉर्वे’ जैसी फिल्में इस रिश्ते को इंटरनेशनल लेवल पर दिखाती हैं, जहां एक माँ अपनी बच्ची की परवरिश के लिए पूरे सिस्टम से लड़ जाती है।

माँ की पहचान और सपनों को अहमियत

हिंदी फिल्मों में माँ-बेटी का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले माँ सिर्फ घर-परिवार संभालती थी और बेटी के अच्छे भविष्य की चिंता करती थी। लेकिन आज की माँ अपने सपनों और पहचान को भी अहमियत देती है। वो सिर्फ़ माँ नहीं, एक मजबूत इंसान भी है। बेटियां भी अब माँ को सिर्फ़ समझाने वाली नहीं, बल्कि अपनी दोस्त मानती हैं। दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर समझने लगी हैं। इस बदलाव के पीछे महिलाओं की पढ़ाई, जागरूकता और आर्थिक आज़ादी बड़ी वजह है। जैसे-जैसे समाज में महिलाओं की भूमिका बदली है, वैसे-वैसे फिल्मों में माँ-बेटी का रिश्ता भी गहराया और बदला है।