सबअल्टर्न के हाथों लिखे साहित्य की बात जब आती है तब मराठी का सबअल्टर्न साहित्य सबसे ज़्यादा मुखर और अपनी पहचान को सामने रखता हुआ दिखता है। अगर किसी को आंदोलनों में साहित्य की भूमिका का उत्कृष्ट उदाहरण देखना हो तो जाति-विरोधी मराठी साहित्य का इतिहास, वर्तमान ज़रूर पढ़ना चाहिए। आज उसी मराठी साहित्य से आने वाले लेखक जिनका नाम था दगडू मारुति पवार के बारे में हम जानेंहे जो ‘दया पवार’ के पेन नेम से लिखते थे। लेखनी ने उन्हें दया पवार की पहचान से स्थापित किया। इनका जन्म 15 सितंबर 1935 को धमनगांव, ज़िला अहमदनगर, महाराष्ट्र में एक महार परिवार में हुआ था। इनका जन्म उसी साल हुआ था जब बाबा साहब आंबेडकर ये बोल चुके थे कि वह आने वाले वक़्त में हिन्दू धर्म त्याग देंगे। 1956 को बाबा साहेब के साथ लाखों लोग हिन्दू धर्म त्यागकर बौद्ध हुए, महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में महार समुदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसीलिए 1935 में जन्मे पवार 1956 में बौद्ध बन जाते हैं। हिन्दू धर्म की एक पहचान से निकलकर दूसरी पहचान में जाते हैं लेकिन जाति व्यवस्था जैसी अमानवीय व्यवस्था को वह अपने आख़िरी वक़्त तक चुनौती देते रहे।

इनका शुरुआती जीवन बॉम्बे के कमाठीपुरा से चिपके इलाके कवाखाना में गुज़रा जहां ये अपने मां-पिता समेत पूरे परिवार के संग दस बाई बारह फुट के कमरे में रहते थे जिसमें लकड़ी के छोटे डब्बनुमा कमरे को कुछ हिस्सों में बांटते और दीवार के सहारे तानी गईं रस्सियों पर पड़े कपड़े कमरे को अनेक दीवारों में बांटती थीं। इनके पिता बंदरगाह पर काम किया करते थे और मां सफाईकर्मी थीं। शहरों में कम आय पर ज़्यादा लोगों का जीवन चल पाना आसान नहीं होता लेकिन जब पिता की नौकरी भी नहीं रही तो पूरे परिवार को वापस गांव जाना पड़ा। गांव में कैसा जीवन बीता, शहर कैसे आना हुआ, इस सबका पूरा विवरण उनकी आत्मकथा में मिलता है जिसके बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं।

और पढ़ें : 5 दलित लेखिकाएं जिनकी आवाज़ ने ‘ब्राह्मणवादी समाज’ की पोल खोल दी !

1978 में दया पवार की आत्मकथा ‘बलुत’ प्रकाशित होती है। पवार की आत्मकथा दलित साहित्य में पहली आत्मकथा मानी जाती है। इस आत्मकथा के प्रकाशन ने मराठी साहित्यकारों के बीच भूचाल ला दिया था। सवर्ण साहित्यकारों ने ‘भाषाई तौर पर अपरिपक्व’, ‘साहित्य के मौलिक मूल्यों पर ना उतरी हुई आत्मकथा’ जैसे तर्क देते हुए इस रचना को ख़ारिज करना शुरू किया लेकिन आम जन मानस के बीच पवार और उनका जीवन एक बड़े पैमाने पर पहुंचा। पवार ने लीक से हटकर भाषा के साथ प्रयोग किया इसीलिए उनकी आत्मकथा एक उपन्यास ज़्यादा प्रतीत होती है जिसमें दलित उत्पीड़न की और संघर्ष की छाप है। हिंदी पट्टी के लोगों को बलुत शब्द उनके शब्दकोश में नया शब्द लगेगा इसीलिए बताते चलें बलुत वह किसी भी फसल या उत्पाद का बहुत छोटा हिस्सा होता है जो किसी भी व्यक्ति को अपने गांव या जिसके अंतर्गत काम करता है उसके द्वारा दिया जाता है और यही थोड़ी मात्रा का उत्पाद गांव में पवार के पूरे परिवार के जीने का एक मात्र ज़रिया था। पवार अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि कैसे गांववाले महारों को गांव के एक अलग कोने में रहने देते थे जिसे महारवाड़ा कहा जाता था। ये बहुत पुरानी बात नहीं है और न ही नई। आज भी अधिकतर गांवों में दलितों की बस्तियां गांव के एक अलग कोने पर होती हैं जिनका रास्ता गांव के रास्तों के बीच में से होकर नहीं जाता। शहरों में यही व्यवस्था बहुत बारीक रूप में मौजूद रहती है जैसे हम कभी भी गौर करें तो पाएंगे किसी भी शहर का एक छोटा हिस्सा बस्तियों का हिस्सा होता है, इन बस्तियों में अधिकतर दलित और गरीब मुसलमान रहते हैं।

जानवरों की खाल उतारने का किया उस अस्मिता ने शहर में पीछा नहीं छोड़ा। मसलन दया पवार की पहली नौकरी एक पशुओं के अस्पताल में लगती है और उन्हें जानवरों के मल मूत्र के सैंपल इकट्ठा करने की नौकरी दी जाती है। ये लोगों में धारणाएं हैं कि दलितों के हिस्से सिर्फ़ जानवरों के काम आने चाहिए, मल-मूत्र से जुड़े काम आने चाहिए क्योंकि इनका काम शीर्ष पर बैठे लोगों की सेवा करना है।

आगे पवार लिखते हैं, “गांव में सवर्ण महारों को बंधुआ मज़दूर बनाकर रखते थे और मरे हुए जानवरों को उठाना, उनकी खाल उतारने के काम कराते थे और सभी का जीवन सवर्ण गांववालों द्वारा दी जाने वाली बलुत से ही चलता था।” पवार अपने स्कूल के जीवन के बारे में लिखते हैं, “स्कूल में सिखाते थे कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए लेकिन मैं जो सामान दादा चुराते थे उसे चोर बाज़ार में बेचने जाता था इसीलिए जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा था वो उस दुनिया से भिन्न था जिसमें मैं रहता था।” अस्मिता के सवाल को लेते हुए वह लिखते हैं, “गलती मेरी नहीं, मेरे सितारों की है और गांव, व्यवस्था की कैद से आज़ीद होने के लिए ‘पढ़ाई’ ही एक रास्ता है जिसमें मैं ब्राह्मण, बनिए के बच्चों से भी बेहतर करूं।” पवार पढ़ते हैं और एक दिन अपने गांव से बाहर शहर की ओर आ जाते हैं।

और पढ़ें : मुक्ता साल्वे : आधुनिक युग की पहली दलित लेखिका

पवार ने अपनी आत्मकथा में यौन अरमानों को भी बखूबी लिखा है जिस वजह से भी वह तीखी प्रतिक्रिया का सामान करते रहे लेकिन यह उनकी हिम्मत ही थी कि कोई दलित अस्मिता से आने वाले लेखक ने पहली बार साहित्य में किसी भी इंसान के जीवन का यौनिक पक्ष अपनी लेखनी में रखा। पवार ने जो ज़िक्र गांव के अनुभवों में जानवरों की खाल उतारने का किया उस अस्मिता ने शहर में पीछा नहीं छोड़ा। मसलन दया पवार की पहली नौकरी एक पशुओं के अस्पताल में लगती है और उन्हें जानवरों के मल मूत्र के सैंपल इकट्ठा करने की नौकरी दी जाती है। ये लोगों में धारणाएं हैं कि दलितों के हिस्से सिर्फ़ जानवरों के काम आने चाहिए, मल-मूत्र से जुड़े काम आने चाहिए क्योंकि इनका काम शीर्ष पर बैठे लोगों की सेवा करना है। इसीलिए दलितों को दिए गए किसी विशेष काम का मूल्यांकन जाति की नज़र से करना बहुत अहम होता है।

दया पवार की साहित्यिक यात्रा 1960 के दशक में प्रेम कविताओं से शुरू होती है। 1970 का दशक आते आते वे अपनी कविताओं के कारण बॉम्बे के साहित्यिक गुटों में अपनी जगह बना लेते हैं। इसी बीच साल 1969 में उनकी कविताओं का संकलन ‘कोडावाडा’ नाम से प्रकाशित होता है जिसमें जाति और जेंडर के नज़रिए से सांस्कृतिक, सामाजिक ढ़ांचे की बात कविताओं के रूप में होती है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साहित्य में इस कृति को साल 1974 में पुरस्कृत किया जाता है। फिर 1978 में तो पवार की आत्मकथा आती ही है। इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में अर्जुन डेंगले दया पवार को याद करते हुए कहते हैं, “उनकी आवाज़ पहाड़ी आवाज़ थी। वह ज़रूर गांव-गांव जाकर अपनी कविताएं क्षेत्रीय भाषाओं में गाते और लोगों को जाति-व्यवस्था के प्रति सवाल करने, विद्रोह करने को कहते और दलित मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए राज़ी कर लेते।”

दया पवार की लेखनी मुखरता से अपनी बात रखती है, राजनीतिक और रैडिकल है लेकिन उनकी पत्नी हीरा पवार और दोस्त, साथी लेखक बताते हैं कि वह स्वभाव से सौम्य थे, जहां भी दो लोगों के बीच वैचारिक मनभेद होते थे तब वह उन दो के बीच संवाद के पुल का काम करते थे। 1970-80 के दशक में जब पैंथर मूवमेंट ज़ोर पर था तब भी पवार उस मूवमेंट के हिस्सा नहीं बने थे। हीरा कहती हैं, “वह मूवमेंट का हिस्सा ज़रूर होते अगर उनके पास पालने को एक परिवार ना होता। वे सरकारी नौकरी छोड़ आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते थे लेकिन मैंने कह दिया था कि मुझे गरीबी में जीवन नहीं काटना है।” साल 1990 में भारत सरकार ने दया पवार को साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म श्री से भी नवाज़ा था।

और पढ़ें : बेबी ताई : दलित औरतों की बुलंद आवाज़

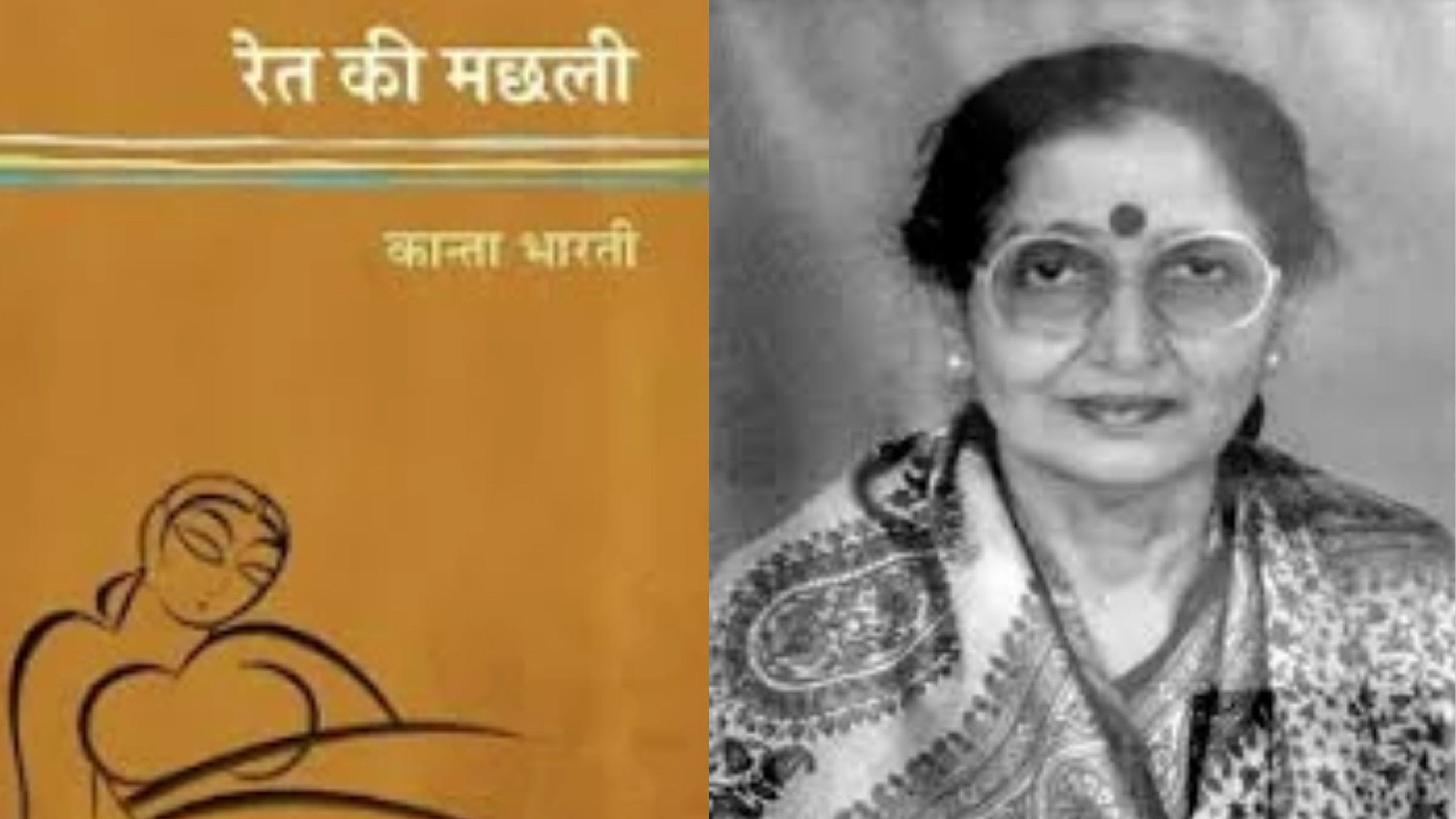

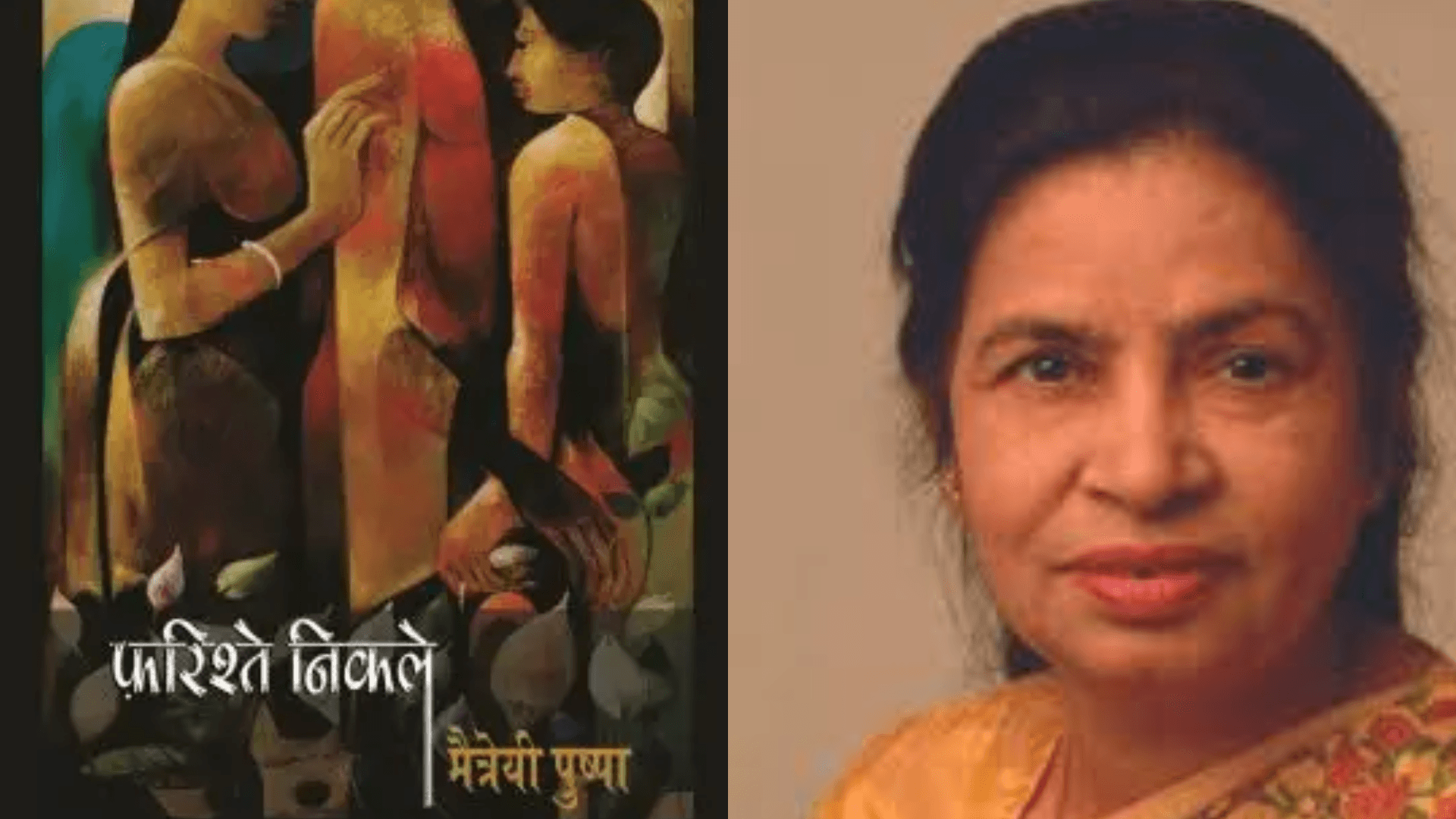

तस्वीर साभार : Good Reads