दुनियाभर में हर 11 मिनट पर एक महिला की हत्या उसके साथी या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। यह आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जारी किया है। हर साल 25 नवंबर से दुनियाभर में लैंगिक हिंसा के ख़िलाफ़ 16 दिवसीय अभियान (16 Days of Activism against Gender-Based Violence) की शुरुआत होती है। इसका अंत 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के साथ होता है। इस अभियान की शुरुआत साल 1991 में वीमन ग्लोबल लीडरशिप इंस्टिट्यूट के उद्घाटन के साथ हुई थी। जैसा कि अभियान के नाम से ज़ाहिर है, इसका मकसद लैंगिक हिंसा के ख़िलाफ़ जागरूकता फैलाना, इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाना है। भारत के संदर्भ में इस वक़्त इस अभियान की बात और भी ज़रूरी हो जाती है जब हाल के ही दिनों में लैंगिक हिंसा के बेहद गंभीर मामले हमारे सामने आए हैं।

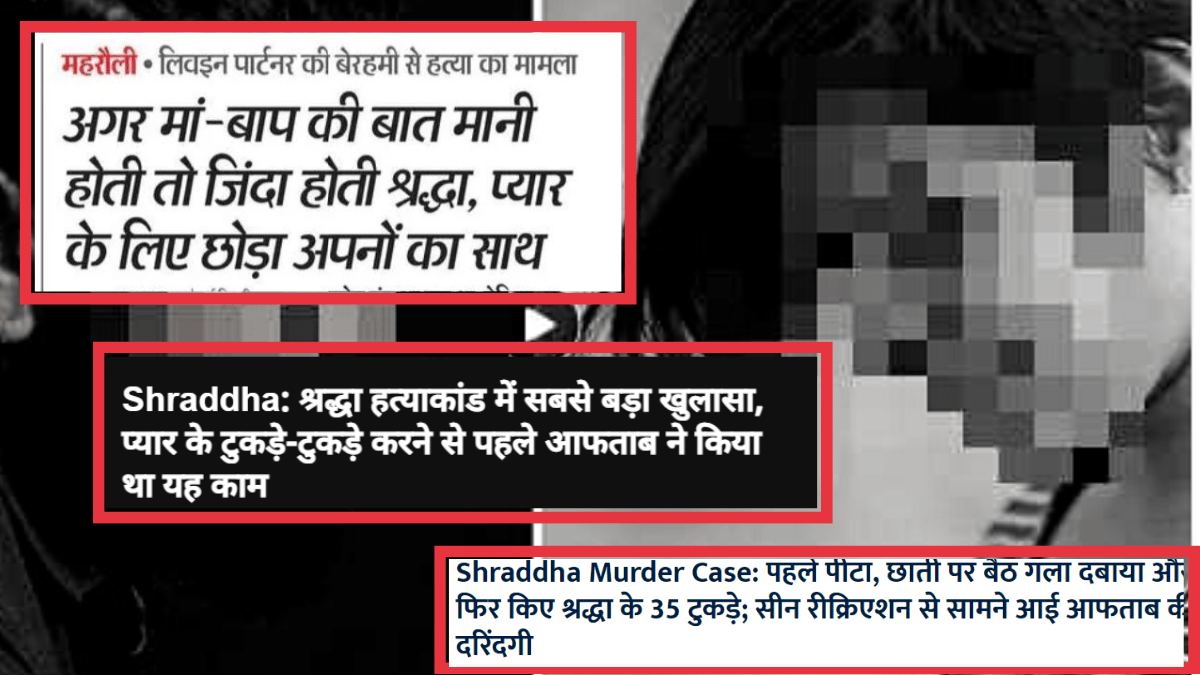

लेख की शुरुआत ही एक ऐसे अभियान के ज़िक्र से की गई है जिसके बारे में जानकारी शायद हमारे देश में आज भी सोशल (डेवलेपमेंट) सेक्टर और मीडिया के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। 16 दिवसीय यह अभियान कब शुरू होकर खत्म हो जाता है, शायद ही यह कभी ‘मुख्यधारा’ की चर्चा का हिस्सा बन पाता है। कितनी हैरत की बात है कि जिस देश में बीते साल हर दिन रेप के 86 मामले दर्ज किए गए, वहां लैंगिक हिंसा के मसले पर संवेदनशीलता एकदम शून्य है, ख़ासकर मीडिया की संवेदनशीलता। शून्य इसलिए क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा वालकर की हत्या को भारतीय मेनस्ट्रीम मीडिया ने कवर किया है और कर रहा है वह यही बताती है कि भारतीय मीडिया को लैंगिक हिंसा की रिपोर्टिंग का क, ख, ग सीखने की ज़रूरत है। लैंगिक हिंसा की संवेदनशील मीडिया कवरेज हमेशा से ही एक नारीवादी मुद्दा रहा है। क्यों इन मामलों में सर्वाइवर की जेंडर पहचान के साथ-साथ जातिगत, आर्थिक, क्षेत्रीय आदि पहचान मायने रखती है, खबर की भाषा, तस्वीरें आदि कैसे प्रभाव डालती हैं इन पर बात लगातार होती आ रही है। लेकिन ये ज़रूरी बिंदु अभी तक भारतीय मेनस्ट्रीम मीडिया का हिस्सा नहीं बन पाए हैं।

श्रद्धा वालकर की हत्या कैसे हुई, किस तरीके से हुई, कहां, कब हुई, किसने की, इन सारी बातों का ज़िक्र करना यहां अब मायने नहीं रखता। मीडिया ने इस केस की कवरेज कुछ इस तरह से की है कि आज हर किसी के पास इस केस पर एक राय है। मसलन श्रद्धा को क्या करना चाहिए था, वह कैसे बच सकती थी, उसने अगर परिवार को न छोड़ा होता तो उसके सुरक्षित रहने की उम्मीद कितनी थी, दोषी का धर्म यहां कितना ज़िम्मेदार है, श्रद्धा का अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करना कितनी बड़ी ग़लती थी…ऐसे कई कारण मीडिया ने इस रूढ़िवादी समाज के ज़हन में दर्ज करवा दिए हैं। अगर इस मामले में ज़िक्र नहीं किया गया तो उन कुछ ज़रूरी शब्दों का जिनके बिना इस घटना का ज़िक्र अधूरा था, जैसे- इंटिमेट पार्टनर वॉयलेंस (अंतरंग साथी हिंसा), फेमिसाइड, लैंगिक हिंसा।

कितनी हैरत की बात है कि जिस देश में बीते साल हर दिन रेप के 86 मामले दर्ज किए गए, वहां लैंगिक हिंसा के मसले पर संवेदनशीलता एकदम शून्य है, ख़ासकर मीडिया की संवेदनशीलता। शून्य इसलिए क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा वालकर की हत्या को भारतीय मीडिया ने कवर किया है और कर रहा है वह यही बताती है कि भारतीय मीडिया को लैंगिक हिंसा की रिपोर्टिंग का क, ख, ग सीखने की ज़रूरत है।

‘गुड विक्टिम, बैड विक्टिम’

मनोवैज्ञानिक मेलविन लर्नर अपनी रिसर्च में कहते हैं कि जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है, जो हमारी तरह ही दिखते हैं, होते हैं, यह हमारे इस विश्वास को चोट पहुंचाता है कि यह दुनिया एक बेहतर जगह है। इसलिए खुद को बेहतर महसूस करवाने, सच्चाई को खारिज करने के लिए हम सर्वाइवर को ही घटना का दोषी मानने लगते हैं। श्रद्धा वालकर का केस इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे मेनस्ट्रीम मीडिया एक मृतक को भी विक्टिम ब्लेमिंग के कठघरे में खड़ा कर सकता है।

श्रद्धा को क्या करना चाहिए था, वह कैसे बच सकती थी, उसने अगर परिवार को न छोड़ा होता तो उसके सुरक्षित रहने की उम्मीद कितनी थी, दोषी का धर्म यहां कितना ज़िम्मेदार है, श्रद्धा का अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करना कितनी बड़ी ग़लती थी…ऐसे कई कारण मीडिया ने इस रूढ़िवादी समाज के ज़हन में दर्ज करवा दिए हैं। अगर इस मामले में ज़िक्र नहीं किया गया तो उन कुछ ज़रूरी शब्दों का जिनके बिना इस घटना का ज़िक्र अधूरा था, जैसे- इंटिमेट पार्टनर वॉयलेंस (अंतरंग साथी हिंसा), फेमिसाइड, लैंगिक हिंसा।

एक नामी एंकर अपने प्राइम टाइम शो में मृतक श्रद्धा से सवाल करती हुई नज़र आईं। वह पूछ रही थीं कि आखिर उसने क्यों अपने परिवार को छोड़ा। जब यह एंकर यह सवाल पूछ रही थीं तब उन्होंने श्रद्धा की उस चिट्ठी का ज़िक्र नहीं किया जिसमें उसने पुलिस को बताया था कि उसकी जान को खतरा है, वह एक हिंसक रिश्ते में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो साल पहले श्रद्धा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत में उसने कहा था कि दोषी उसे मारने और काटने की धमकी देता रहता है। वह उसके साथ कई महीनों से मारपीट कर रहा है लेकिन उसकी धमकियों के कारण वह पुलिस के पास जाने में डर रही थी।

हम जब इस केस की कवरेज का आंकलन करते हैं तो देखते हैं कि यहां मीडिया के लिए मुद्दा लैंगिक हिंसा और हत्या से अधिक मृतक का एक अंतरधार्मिक रिश्ते में होना, शादी से पहले लिव-इन में रहना, अपने परिवार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर दोषी के साथ रिश्ता बनाए रखना, डेटिंग के लिए ऑनलाइन साइट्स का इस्तेमाल करना है। ये सारी बातें एक ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक समाज द्वारा तय की गई ‘अच्छी औरत’ की परिभाषा में फिट नहीं बैठती हैं। यहां श्रद्धा ने अपनी एजेंसी का इस्तेमाल किया था, खुद के फैसले लिए थे, इसलिए वह समाज और मीडिया की नज़र में एक ‘अच्छी विक्टिम’ नहीं थी।

लैंगिक हिंसा की कवरेज में इन कारणों को केंद्र बनाते हुए सर्वाइवर के प्रति बुनियादी संवेदनशीलता बरते जाने की संभावना भी मीडिया खत्म कर देता है। ऐसा कैसे होता है, इसका जायज़ा लेने के लिए आप अपने घर में यह सवाल पूछ सकते हैं कि उन्हें क्या लगता है इस घटना के पीछे मुख्य वजह क्या थी? भारत के मौजूदा सांप्रदायिक राजनीतिक परिवेश में पहला कारण दोषी का मुसलमान होना गिनाया जाएगा और दूसरा पीड़ित का अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करना। यहां सब अपने सुविधानुसार एक एजेंडा तय कर इस केस का मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। लेकिन किसी के एजेंडे में ये तीन शब्द शामिल नहीं हैं- इंटिमेट पार्टनर वॉयलेंस (अंतरंग साथी हिंसा), फेमिसाइड, लैंगिक हिंसा।

हमारा मीडिया एक ‘बैड विक्टिम’ के न्याय के लिए आवाज़ उठाने से अधिक उसकी मोरल पुलिसिंग में यकीन करता है। वह ऐसे मामलों को एक नज़ीर की तरह पेश करता है कि अगर महिलाएं ऐसी स्थिति में खुद को डाले ही न तो उनके साथ कोई अपराध होगा ही नहीं। यहां विक्टिम ब्लेमिंग के ज़रिये यह बताने की कोशिश की जाती है कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जो लोग ऐसा नहीं करते वे सुरक्षित रहते हैं। लैंगिक हिंसा के इस मामले को स्त्रीद्वेष, पितृसत्ता के आउटकम की जगह प्यार का अंजाम, अंतरधार्मिक रिश्ते का अंजाम, लिवइन में रहने का नतीजा, मां-बाप की बात न मानने के नतीजे के रूप में दिखाया गया। यहां हिंसा की वजह मृतक की पसंद और मर्ज़ी को बता दिया गया।

मीडिया का यह नैरेटिव कि किसी अपराध का सर्वाइवर बनना आपके अपने हाथ में होता है यहां फेल होता नज़र आता है जब इसी केस के साथ-साथ हमें एक और घटना देखने को मिलती है जहां आयुषी यादव की हत्या कथित रूप से उसके पिता ने कर दी, क्योंकि आयुषी ने एक दूसरी जाति के व्यक्ति से शादी करने की एजेंसी इस्तेमाल की थी। यहां इस बात का ज़िक्र भी ज़रूरी है कि नैशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की साल 2021 की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल यौन हिंसा के 96 फीसद मामलों में आरोपी, सर्वाइवर के जानकार थे। लिव-इन को वजह बताने वालों को यह जानने की ज़रूरत है कि नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के मुताबिक भारत में हर तीन में से एक महिला अपने पति द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करती है। 77 फीसदी औरतें किसी भी हिंसा के मामले में मदद नहीं लेतीं। साथ ही हिंसा करनेवालों में सबसे अधिक परिवार, पति और जानकार शामिल होते हैं। महिलाओं की मौत, उनके साथ होनेवाली हिंसा का सच उनके विवाहित होने या न होने से बदल नहीं जाता। क्या ऐसी ही कवरेज हमें उन मामलों में देखने को मिली जहां एक पति द्वारा पत्नी के कई टुकड़े कर दिए गए।

कई स्टडीज़ और रिसर्च बताते हैं कि लैंगिक हिंसा को जिस तरीके से मीडिया में दिखाया जाता है उसका सीधा संबंध लोगों, ख़ासकर औरतों में पैदा होनेवाले डर से है। साथ ही हिंसा किस तरीके से हुई, उनके शरीर के साथ दोषी या आरोपी ने क्या किया यह इस सोच का नतीजा है कि औरतों के

लैंगिक हिंसा को सिर्फ एक घटना के रूप में देखना

पार्टनर या जानकार द्वारा हत्या कोई पहली बार होनेवाली घटना नहीं है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। लैंगिक हिंसा दुनियाभर में सबसे प्रचलित पर सबसे कम रिपोर्ट किए जानेवाले मानवाधिकार हनन में शामिल है। लेकिन मीडिया की कवरेज से हमेशा लैंगिक हिंसा, अंतरंग साथी हिंसा को एक मुद्दा मानने से खारिज करती है। ऐसी घटना के होने पर मीडिया और समाज इस तरह व्यवहार करता है जैसे कि यह पहली बार हुआ है। कवरेज की यह वजह सीधे तौर पर व्यूज़ और पहुंच से भी जुड़ी हुई है। मीडिया अगर इसे एक सनसनसीखेज़ क्राइम थ्रिलर की तरह पेश नहीं करेगा तो लोग ऐसी खबरों को क्यों तवज्जो देंगे।

आयुषी यादव और श्रद्धा वालकर के केस की कवरेज का फर्क देखकर हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं। लैंगिक हिंसा की वे घटनाएं जो एक सनसनी या सबक के रूप में सामने नहीं आती वह अख़बारों के एक कॉलम और वेबसाइट्स के अनएडिटेड कॉपियों तक सीमित रह जाती हैं। इन घटनाओं को ‘आइसोलेशन’ में रिपोर्ट कर हम इन्हें एक बड़ी समस्या के रूप में नहीं देख पाते जिसकी जड़ में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता, स्त्रीद्वेष है। मीडिया की यह कवरेज इन घटनाओं और लैंगिक हिंसा को दो अलग-अलग मुद्दों के रूप में पेश करती है। यहां यह बताना ज़रूरी है कि लैंगिक हिंसा महिलाओं को उनके जेंडर, जाति, वर्ग, धर्म, विकलांगता, यौनिकता आदि आधारों पर एक दोयम दर्जे का इंसान बनाए रखने की एक प्रवृत्ति है।

सर्वाइवर्स के ‘शरीर’ को सनसनी बनाते हुए पर लिखी जाती हैं ये खबरें

यह पहला केस नहीं हैं जहां एक महिला की हत्या इस तरीके से की गई है। लैंगिक हिंसा के मामले में हिंसा के दौरान सर्वाइवर या मृतक के शरीर को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया इसकी विस्तृत जानकारी देना अहम नहीं होता। मीडिया इस बात पर यह तर्क पेश करता है कि यह तो घटना से जुड़े तथ्य हैं, इन्हें कैसे नहीं लिखा जाना चाहिए। बात यहां तथ्य न लिखे जाने की नहीं की जा रही, बल्कि यह कहा जा रहा कि इसे संवेदनशीलता से कैसे लिखें।

श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए गए यह एक ज़रूर तथ्य है लेकिन खबर के शीर्षक में यह लिखा जाना कि उसकी हत्या कैसे हुई इसे एक क्राइम थ्रिलर की तरह रिपोर्ट किए जाने का ही नतीजा है। जिसका मकसद लोगों के बीच एक सनसनी, एक कौतुहल, एक डर पैदा करना होता है। मीडिया के लिए इस सनसनी को बनाए रखना इतना ज़रूरी है कि वह मृतक के हर टुकड़े के पीछे एक पूरी टीम लगाने को तैयार है। वह इस ट्रायल में लगा है कि आखिर दोषी ने किस दुकान से कौन से हथियार खरीदे, किस ब्रैंड का फ्रिज था। कई स्टडीज़ और रिसर्च बताते हैं कि लैंगिक हिंसा को जिस तरीके से मीडिया में दिखाया जाता है उसका सीधा संबंध लोगों, ख़ासकर औरतों में पैदा होनेवाले डर से है। साथ ही हिंसा किस तरीके से हुई, उनके शरीर के साथ दोषी या आरोपी ने क्या किया यह इस सोच का नतीजा है कि औरतों के शरीर को बचाने या इस पर हिंसक रूप से सत्ता स्थापित करने की ज़िम्मेदारी इस पितृसत्तात्मक समाज की है।

जब हम मीडिया की कवरेज की आलोचना करते हैं तो उस वक्त हमें यह ध्यान रखने की भी ज़रूरत है कि इस आलोचना में भी हम अपनी संवेदनशीलता बनाए रखें। आलोचना का मकसद लैंगिक हिंसा की कवरेज को बेहतर करना होना चाहिए न कि महज़ एक लेख या एपिसोड तक इसे सीमित किया जाना चाहिए। क्राइम थ्रिलर की तरह होनेवाली इस कवरेज की सनसनी खत्म होने के बाद असल मुद्दा कभी खुलकर सामने आता ही नहीं। इन घटनाओं के पीछे की वजह, सोच आदि पर चर्चा होती ही नहीं। लैंगिक हिंसा को एक गंभीर मुद्दा माने जाने के लिए मीडिया को ऐसे केसेज़ की ज़रूरत होती है न कि रोज़ाना होनेवाली हिंसा की।