‘टोपी शुक्ला’ इस पुस्तक की समीक्षा और इसके बारे में बात करने से पहले आपको टोपी के बारे में बता दूं, क्योंकि इस उपन्यास और इसकी समीक्षा पढ़ने वाले पाठक, दोनों के लिए यह ज़रूरी हैं। पहले हम ये समझ लें की टोपी की क़ौम कैसी दिखती है। टोपी शुक्ला यानी नीले तेल वाले डाक्टर साहब के बिचौलिया लड़के, जिनका शुभ नाम बलभद्र नारायण शुक्ला हैं। जिनको जन्म से ही धुत्कारा गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते-पढ़ते वह कब बलभद्र से बलभद्दर हुआ और बलभद्दर से टोपी बन गए किसी को ख़बर नहीं। टोपी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण त्रासदी ही टोपी का जन्म है, जन्म से काला दिखने वाला, न कभी समाज को पसंद आया न घर वालों को। टोपी और टोपी की क़ौम के सारे टोपियों का जीवन ऐसे ही त्रासदी से भरा पड़ा है। उन्हें कोई पूछने टोकने वाला नहीं, वे अकेले आए और अकेले ही चुपके से निकल लेंगे।

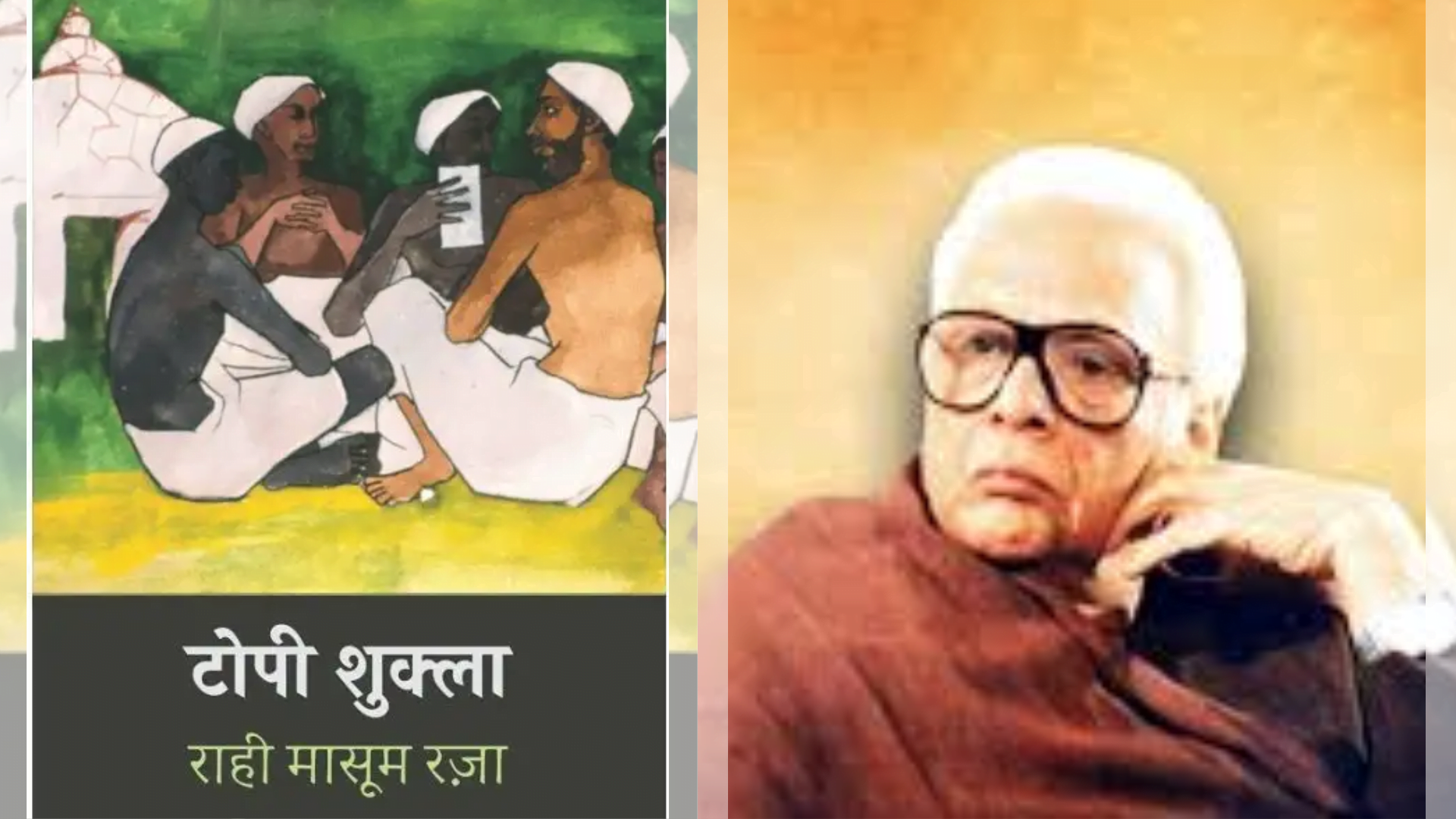

‘टोपी शुक्ला’ राही मासूम रज़ा द्वारा लिखा गया एक शानदार उपन्यास हैं। यह उपन्यास केवल भारतीय राजनीति पर कटाक्ष ही नहीं बल्कि उस गंगा-जामुनी तहज़ीब की ओर एक पुकार भी है जो आपको किताब के हर पन्ने में देखने को मिलेगी। यह किताब हर भारतीय का सवाल और जवाब दोनों है। इसमें कई ऐसे एलिमेंट्स है जिन्हें बिन पढ़ें समझ पाना मुश्किल है। ‘टोपी शुक्ला’ भारतीय समाज में अज्ञान का एक रुपक हैं। जो काल्पनिक शहर शाहजहांनाबाद में प्रेम, दोस्ती, और राजनीति के संग्रहणी की गलियों में घूमता है। कथा ध्यानपूर्वक और साथ ही साथ अनगिनत विचारों के साथ प्रस्तुत की गई है, जिससे पाठक को उस युग के दृश्यों, ध्वनियों और गंधों में समाहित कर दिया जाता है।

यह उपन्यास एक बेरोज़गार युवक के जीवन को दिखाता है, जिसे जीवन में प्रेम, दोस्ती और नौकरी कुछ भी नहीं मिल पाता। इस संदर्भ में बार-बार राही मासूम रज़ा लिखते है कि नौकरी बहुत खतरनाक शब्द है। किताब में दो शब्द बार-बार आते-जाते दिखते है, ‘प्रेम और नौकरी।’

इस किताब के शीर्षक और डिजाइन से जो पहली चीज़ मेरे दिमाग़ में आयी उससे यह उपन्यास मेरे नज़दीकी एक व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत मिला। हां, यह उपन्यास न केवल भारतीय समाज में व्यंग्य है बल्कि एक ऐसे पात्र की जीवनी भी है जो भारतीय समाज का सबसे कमज़ोर ढांचा हैं। परंतु ये केवल एक व्यक्ति विशेष की जीवनी नहीं हैं, ये टोपी और टोपी की क़ौम और उसके इर्द-गिर्द रहने वाले उस सामाजिक ढांचे की जीवनी है, जो बार-बार टोपियों को ललकारता है, उन्हें जीने से रोकता है।

यह उपन्यास एक बेरोज़गार युवक के जीवन को दिखाता है, जिसे जीवन में प्रेम, दोस्ती और नौकरी कुछ भी नहीं मिल पाता। इस संदर्भ में बार-बार राही मासूम रज़ा लिखते है कि नौकरी बहुत खतरनाक शब्द है। किताब में दो शब्द बार-बार आते-जाते दिखते है, ‘प्रेम और नौकरी।’ इन शब्दों की निरंतरता से लेखक दिखाना चाहते है कि एक युवा वर्ग के जीवन में ये दो शब्दों के क्या मायने हैं?, इन दो शब्दों के बीच युवा जीवन किस तरह जूझ रहा होता हैं? उपन्यास में 1947 के बाद के भारत की छवि को दर्शाया गया है, जहां भारत दो हिस्सों में बंट चुका है; एक हिन्दू भारत और एक मुसलमान भारत। इन दो भारतवर्ष के बीच एक ऐसा दिगंत भी आता है जो न हिन्दू को हिन्दू रहने देता हैं न किसी मुसलमान को मुसलमान।

टोपी के जीवन का ये दिगंत इफ़्फ़न हैं। इफ़्फ़न, टोपी का एक मात्र दोस्त हैं, बचपन का वो दोस्त जिसे वो जीवन के अकेलेपन में दोबारा से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चौबारों पर मिलता हैं। टोपी और इफ़्फ़न के बीच रैडक्लिफ लाइन की रेखा हमेशा से हैं, एक हिन्दू रेखा और एक मुसलमान रेखा, जो धीरे-धीरे उपन्यास के बढ़ने से कहीं घुलमिला सी जाती हैं। उपन्यास में एक घटना के माध्यम से बड़े सुंदर तरीके से इस रैडक्लिफ लाइन की सरहद को पार करने की प्रक्रिया दिखाई जाती हैं, टोपी एक जनसंघी हिन्दू होने के बाद भी जब पहली बार अलीगढ़ में इफ़्फ़न से मिलता हैं तो इफ़्फ़न के घर उसकी बीवी सकीना के हाथ का बना हुआ खाना खाता हैं।

टोपी का इफ़्फ़न के घर आने-जाने को लोगों ने बदनामी का पहनावा उड़ा दिया, ताकि रैडक्लिफ लाइन की दीवार दोबारा से खींची जा सके परंतु ऐसा हुआ नहीं। टोपी, सकीना को प्रेम भी करता है और इससे अलग एक अन्य मुसलमान लड़की का सच्चा प्रेमी था लेकिन बेरोज़गार होने के कारण टोपी की शादी उससे न होने पाई, बल्कि उस मोहतरमा की शादी उस नौकरी से करवा दी गई जो अगर टोपी के पास होती तो शायद वो उसकी बीवी हो सकती थी। लेकिन जैसा की इफ़्फ़न कहता था, “भाई आजकल लड़कियों की शादी नौकरी से होती है, पैसों से होती है” वैसे ही टोपी की प्रेमिका की शादी एक पियक्कड़ डॉक्टर से हो गई थी, जिसके पास अच्छी तनख्वाह थी।

इस घटना के माध्यम से राही मासूम रज़ा दिखाना चाहते थे कि कैसे एक नौकरी पर युवाओं के जीवन के सुख-दुख जुड़े होते है। टोपी को नौकरी नहीं मिलने की एक ठोस वजह यह भी थी कि वो एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र था और मुसलमानों से हमदर्दी रखता है। ऐसे हिंदुओं को इसकी कोई रकम तो चुकानी ही थी जो टोपी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ कर चुकाई। लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य को, अपनी किस्मत को, टोपी ने स्वीकार लिया था। यही समय था जब कथाकार पहली बार लड़कों के जीवन के सबसे कठिन दौर के बारे में लिखते है, टोपी की प्रेमिका के शादी के बाद टोपी जब अलीगढ़ पहुंचा तो वो एक आंसू भी नहीं बहा पाया। टोपी को उसके जीवन के सबसे कठिन दौर में भी समाज ने रोने का अधिकार नहीं दिया। वो रोने से भी चूक गया।

इस दुःख से उभरने की सहूलत भी न थी कि उसके जीवन का क्लाइमैक्स शुरू हो गया। इफ़्फ़न को जम्मू में नौकरी मिल गई। इफ़्फ़न, बीवी और बच्ची समेत अलीगढ़ को छोड़ के जा चुका था। टोपी इफ़्फ़न के घर में अकेला था। नहीं, शायद जीवन में अकेला था। घर वो जा नहीं सकता था, प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली, इफ़्फ़न जो उसका दोस्त नहीं बल्कि भाई था उसे छोड़ कर जम्मू चला गया। अब टोपी के पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। उसे अलीगढ़ नहीं छोड़ना था। यही एक शहर था जिसने उसे अपनाया, सहज कर रखा था। मगर ये नहीं हुआ इस शहर को भी टोपी गवारा नहीं था।

टोपी ने कहा था अगर उसे पढ़ाने की नौकरी मिल गई तो वह अपनी जान दे देगा। उसने यही किया। हमारे बलवो का हीरो आदमी से लाश बन चुका था। सबके जाने के बाद टोपी एकदम अकेला था और इस नौकरी को करने के बाद शायद वो और भी अकेला हो जाता इसलिए उसने यह कदम उठाया। लेकिन यकीन मानिए टोपी डरपोक नही था। टोपी की क़ौम का कोई आदमी कमज़ोर नहीं है और शायद इसीलिए इस उपन्यास की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन के बीच के प्रतिच्छेदन की खोज में निहित है।

उपन्यास में जैसे-जैसे टोपी पहचान और विचारधारा के सवालों से जूझता है, वह राजनीतिक शक्ति दलालों की साजिशों में फंस जाता है, जिससे उसे अपने कार्यों की नैतिक अस्पष्टता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। टोपी की यात्रा के माध्यम से, लेखक चतुराई से शक्ति, विशेषाधिकार और सामाजिक न्याय की जटिलताओं की जांच करते है, उन असंख्य तरीकों पर प्रकाश डालता है जिनमें व्यक्ति उन समाजों को आकार देते हैं जिनमें वे रहते हैं।

इफ़्फ़न, टोपी का एक मात्र दोस्त हैं, बचपन का वो दोस्त जिसे वो जीवन के अकेलेपन में दोबारा से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चौबारों पर मिलता हैं। टोपी और इफ़्फ़न के बीच रैडक्लिफ लाइन की रेखा हमेशा से हैं, एक हिन्दू रेखा और एक मुसलमान रेखा, जो धीरे-धीरे उपन्यास के बढ़ने से कहीं घुलमिला सी जाती हैं।

फिर भी, अंधेरे के बीच, प्रकाश भी है। प्यार, दोस्ती और एकजुटता के क्षणों के माध्यम से उपन्यास में आशा और मुक्ति की झलक पेश की गई है, जो हमें प्रतिकूलता का सामना करने में मानव भावना के लचीलेपन की याद दिलाता है। इस मायने में, “टोपी शुक्ला” केवल एक खोए हुए संसार के लिए एक विलाप नहीं है, बल्कि निराशा के सामने आशा और मानवता की स्थायी शक्ति का एक वसीयतनामा है। अंत में, “टोपी शुक्ला” भारतीय साहित्य में एक विशाल उपलब्धि के रूप में खड़ी है, यह उत्कृष्ट कृति मानव स्थिति के सार्वभौमिक सत्यों को बताती है। अपने समृद्ध चरित्रों, प्रेरक गद्य और मर्मस्पर्शी अंतर्दृष्टि के साथ, यह एक ऐसी कृति है जिसे पढ़ने और फिर से पढ़ने, पोषित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध करने की मांग की जाती है। राही मासूम रज़ा ने एक साहित्यिक रत्न तैयार किया है जो साहित्यिक परिदृश्य के बीच चमकता है, अपने गहन ज्ञान और करुणा के साथ हमारे दिल और दिमाग़ के सबसे काले कोनों को रोशन करता है।