मेल गेज़ का मतलब होता है दुनिया को मर्दाना लेंस से देखना जिसमें महिलाओं को केवल एक वस्तु के रूप में देखा जाता है। किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न होने पर ‘इज्ज़त लुट जाना’ जैसे मुहावरे या एक विशेष तरह की शारीरिक बनावट और कपड़ों में किसी औरत को देखकर ‘स्लट’ कहना महिलाओं को इंसान और नागरिक नहीं समझे जाने की मेल गेज़ वाली सोच पर ही आधारित है। फिल्में समाज से अलग नहीं हैं। कहते हैं सिनेमा और समाज एक-दूसरे का आइना हैं। समाज में जो कुरीतियां या रूढ़िवादी सोच मौजूद हैं, फ़िल्मकार उन्हें अपनी फ़िल्म के ज़रिए सामान्य बात कहकर जगह देते हैं। हालांकि कई हिंदी फिल्में ऐसी भी हैं जिनमें इन समाजिक बुराइयों के ख़िलाफ़ संघर्ष की कहानियां बड़े साधारण किरदारों के माध्यम से कही गई हैं। कब फ़िल्म में दिखाई गई प्रॉब्लेमटिक चीज़ों को फ़िल्म की कहानी उसे प्रचारित करने लग जाती है पता ही नहीं चलता। इसे समझने के लिए समाज को महिलाओं को मेल गेज़ से इतर एक व्यक्ति के रूप में देखने की अधिक ज़रूरत है।

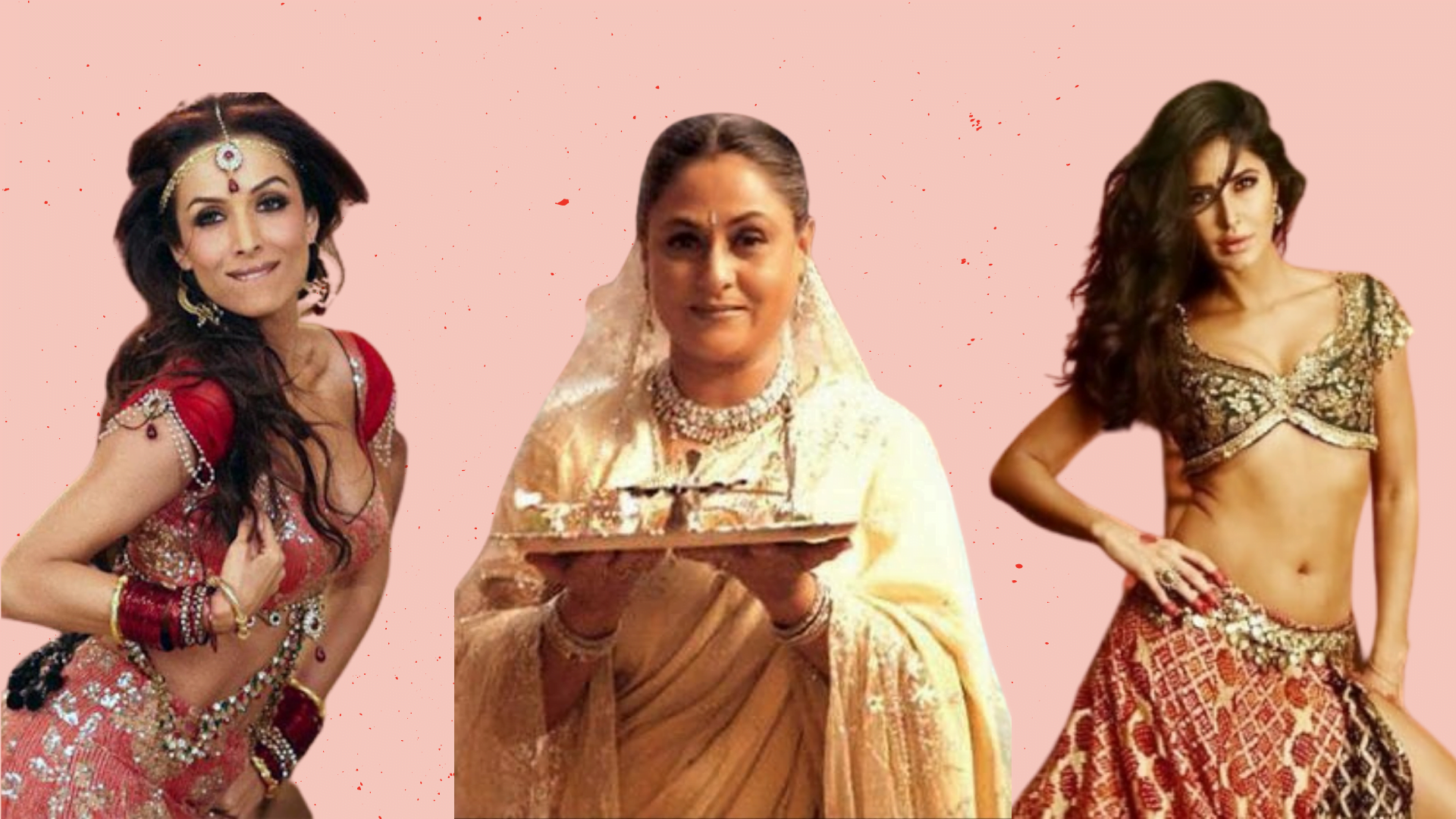

आइटम सॉन्ग एक दौर में बॉलीवुड फिल्मों को हिट करने का फार्मूला रहा है। इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाने लगा भले ही फ़िल्म की कहानी में उस गाने की ज़रूरत हो या ना हो। आइटम सॉन्ग के बोल पर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि अक्सर इन गानों में नायिका को भोग की एक वस्तु के रूप में दिखाया जाता है। इसके बाद गाने में नायक के बोल इस बात की पुष्टि कर रहे होते हैं। उसमें नायिका के लिए सेक्सुअल आज़ादी और अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी की कोई बात नहीं होती। खुद में सेक्सुअल महसूस करना और मेल गेज़ के चश्मे से सेक्सुअलाइज़ किए जाने में फ़र्क है। एक गाना है “हवा हवाई” जिसमें औरत यह कह रही है कि दूसरे उसे देखकर आहें भरते हैं उसे यह बात मालूम है लेकिन वह तो अपनी मर्ज़ी की मालकिन है। यहां औरत के पास अपनी मर्ज़ी का स्पेस है। वह चाहे तो कुछ भी पहने, किसी भी रंग की लिपस्टिक लगाए, उसके किसी भी व्यवहार को उसके साथ किसी के सेक्सुअल होने के लिए उसकी ‘हां’ के तौर पर नहीं लिया जाए।

और पढ़ें : भोजपुरी सिनेमा मनोरंजन के नाम पर क्या परोस रहा है ?

हर क्षेत्र की तरह बॉलीवुड में भी मर्दों की संख्या ज्यादा है। चाहे वह स्पॉट बॉय, कैमरा मैन, डायरेक्टर, लेखक या कलाकार हो, हर पेशे में मर्द ही अधिक नज़र आते हैं। समाज के बाकी जगहों की तरह महिलाओं को अपना स्पेस बनाने के लिए यहां भी संघर्षरत होना पड़ता है। किसी से उस दौर की बात छिपी नहीं है जब हम-उम्र हिरोइन को हीरो की मां के तौर पर कास्ट किया जाता था। फिल्मों में पत्नी, मां या बहन का किरदार निभा रही औरतों को पुरुषों पर निर्भर, सहनशील और उनकी भावनात्मक गुलामी करता दिखाकर एक संस्कारी, सभ्य औरत की छवि गढ़ी जाती है।

हर क्षेत्र की तरह बॉलीवुड में भी मर्दों की संख्या ज्यादा है। चाहे वह स्पॉट बॉय, कैमरा मैन, डायरेक्टर, लेखक या बात कलाकार की हो हर पेशे में मर्द ही अधिक नज़र आते हैं। समाज के बाकी जगहों की तरह महिलाओं को अपना स्पेस बनाने के लिए यहां भी संघर्षरत होना पड़ता है।

वहीं, दूसरी तरफ होती हैं बुरी औरतें, जो नशा करती हैं, परिवार की संस्था को नहीं मानती, अपने मन का करती हैं, छोटे बाजू के ब्लाउज़ पहनती हैं आदि। इन किरदारों की रचना समझने के लिए फ़िल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ का उदाहरण देखिए। बड़ी ही मेहनत से समाज की ‘अच्छी’ और ‘बुरी’ औरत की भाव-भंगिमा, उन्हें कैसा दिखना है, क्या नहीं करना, इसे बॉलीवुड ने भी स्थापित किया। आप आजकल के हिंदी टीवी. सीरियल की महिला किरदारों पर नज़र घुमाइए तो आज भी ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा। यह नैतिकता का पाठ अपनी सहूलियत को देखते हुए पितृसत्ता का बनाया हुआ है। यह सोच हिंदी सिनेमा के विजुअल को भी पोषण देती है। कैमरा औरत के शरीर पर क्या फ़ोकस करेगा, किस तरह ज़ूम इन-ज़ूम आउट करेगा, एक-एक चीज़ मर्दों की औरत को एक तरह से देखने की चाहत से निर्देशित होती है।

और पढ़ें : फ़िल्म रात अकेली है : औरतों पर बनी फ़िल्म जिसमें नायक हावी है न

बाज़ार की भूमिका किसी भी इंडस्ट्री में सबसे अहम है क्योंकि उपभोक्ता ज्यादातर मर्द हैं जिन्हें ‘अच्छी औरतें’ घर में शुद्धता के पर्याय की तरह चाहिए होती हैं और ‘बुरी औरतों’ को वह फैंटसाइज़ करते हैं। बाज़ार की डिमांड यही रही है, तभी आइटम सॉन्ग फिल्मों के पहले रिलीज़ भी होते हैं और उन्हें व्यूज़ भी लाखों-करोड़ों में मिलते हैं। ‘फ़िल्म कंपेनियन’ के एक ऑनलाइन डिस्कशन में अभिनेता मनोज वाजपेयी कहते हैं कि फ़िल्में देखकर इंसान बदल नहीं जाते। वे फ़िल्मों को मनोरंजन के लिए देखते हैं और फ़िल्में उनके नैतिक मूल्यों को नहीं गढ़ सकती। इसके जवाब में उसी पैनल में मौजूद दीपिका पादुकोण और पर्वथी तिरुवोथु ने कहा था कि भारत क्रिकेट और सिनेमा का बहुत बड़ा फैन है और आम लोगों की मानसिकता और जीवन इन दो इंडस्ट्री से प्रभावित हैं। इसके अलावा जब एक अंधरे से सिनेमाघर में कई लोगों के साथ हम एक तरह के दृश्य का उपभोग कर रहे होते हैं। ये नामुमकिन है कि इंसानी दिमाग़ पर किसी भी तरह का असर इस स्थिति के परिणाम के रूप में नहीं रहे। ‘शक्तिमान’ सीरियल देखकर बच्चों की छत से कूदने की घटनाएं या फिर किसी फैन का फ़िल्मी कलाकारों का पीछा किया जाना वे बातें हैं जो सिनेमा का खुद से जोड़ने की दर्शकों की आदत की पुष्टि करते हैं। ऐसे में बाज़ार, दर्शकों का बड़ा तबक़ा, फ़िल्म इंडस्ट्री और उसका बनाया कंटेंट मेल गेज़ को खाद-पानी देने का काम करते आए हैं।

और पढ़ें : औरतों की अनकही हसरतें खोलती है: लस्ट स्टोरी

किसी भी डिबेट या विमर्श में औरतों की बात सुनने, अपने आप को क्रॉस-चेक करने के बजाय फिल्मकार इसे कलात्मक आज़ादी या समाज में जो है उसे दिखाने या आइटम सॉन्ग चुनना किसी हीरोइन की चॉइस है कहकर खारिज़ कर देते हैं। चॉइस और कंडिशन्ड चॉइस के बीच भेद न वे कर पाते हैं न कई महिलाएं खुद कर पाती हैं। चूंकि समाज और सिनेमा में हमेशा से शक्ति श्रेणी व्यवस्था में मर्द ऊपरी पायदान पर रहे हैं। घर से लेकर प्रोफेसनल स्पेस में पितृसत्ता इस तरह से हावी होती है कि इस व्यवस्था के नियमों, ढांचों को सही मान औरतें खुद को या एक दूसरे को उसी मेल गेज़ से देखने लग जाती हैं। यही भेद है चॉइस और कंडिशन्ड चॉइस में। ‘फ़िल्म कंपनियन’ के लिए फ़िल्म रिव्यू करती सुचारिता त्यागी औरतों की लिखी या निर्देशित महिला किरदारों वाली फिल्मों के रिव्यू में कहती हैं, “वीमन टेलिंग वीमन स्टोरीज़।” यह बात इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया को और खुद औरत अपने अनुभवों के आधार पर जब फिल्म की कहानी कहेगी या लिखेगी तो वह किरदार और कहानी मेल गेज़ से बिल्कुल अलग और कई बार उनके विरोध में खड़ी दिखेगी। वह कहानी फिर छोटे शहरों की हो या मेट्रो शहरों की, किसी भी जेंडर आइडेंटिटी में हो या सेक्सुअल आज़ादी में हो हमें ऐसी सिनेमैटिक व्याकरण की बहुत ज़रूरत है जिसमें मेल गेज़ की कोई जगह न हो।

और पढ़ें : मिर्ज़ापुर सीज़न 2 : स्त्री द्वेष और हिंसा का कॉकटेल परोसती वेब सीरीज़