साहित्य में तमाम विधाओं जैसे गद्य, पद्य, छंद, दोहे आदि के साथ एक और अहम विधा है जिसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा यानी स्वयं द्वारा अपने जीवन के बारे में विश्लेषण, मूल्यांकन कर अपनी कहानी लिखना। हिंदी, तमिल, मराठी, अन्य किसी भी भाषा का साहित्य हो, आत्मकथाओं से अछूता नहीं रहा है। हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा जैन कवि श्री बनारसी दास द्वारा रचित अर्धकथानक मानी जाती है। इसके अलावा जैसे-जैसे वक़्त बढ़ा साहित्यकारों ने अपनी आत्मकथाएं जनता के समक्ष रखीं। चाहे वह फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित आत्म-परिचय हो, सुधाकर द्विवेदी की राम कहानी, रमणिका गुप्ता की आपहुदरी आदि। हिंदी साहित्य के बड़े कहे जाने वाले साहित्यकारों के नाम से लेकर काम सभी से जाति का सवाल नदारद रहा है इसीलिए हिंदी साहित्य की तथाकथित मुख्यधारा को सवर्णों द्वारा रचाई और बसाई गई साहित्यिक दुनिया कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

वे आत्मकथाएं जो निजी जीवन की स्तुति, शीत युद्ध का वर्णन,आत्म रिश्तों का संघर्ष भर थीं। जो एक विशेष लहजे से लिखी जा रही थीं, जिनके बारे में यह मानक गढ़ा गया कि आत्मकथाएं बुढ़ापे में चैन से लिखने की विधा है उसकी इस सामाजिक साहित्यिक भाषाई हेजेमनी को दलित साहित्यकारों ने 1970-80 के दशक में तोड़कर रख दिया। इसी दशक में पूरे देश भर में, खासतौर से महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चरम पर था जिसमें मराठी दलित साहित्य और उसके साहित्यकार एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे। चाहे वह दलित पैंथर मूवमेंट में शामिल पद्म श्री कवि नामदेव धसाल, नारायण सुर्वे, बाबुराओ बगुल, अण्णा भाऊ साठे, बेबी कांबले या उर्मिला पवार हो। मराठी का दलित साहित्य आंदोलन का साहित्य बना, जहां आर्ट और थॉट का दोतरफा लेन-देन हुआ। साहित्य आंदोलन को और आंदोलन साहित्य को प्रभावित कर रहा था। मराठी के दलित साहित्यकारों ने अपने लेखन से लेकर जीवन तक में कास्ट असर्शन को मुख्यधारा में ला दिया था जिसका परिणाम देश के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिला। इसी का एक बड़ा बदलाव हिंदी साहित्य में दलित हिंदी साहित्य धारा की आत्मकथा विधा में देखने को भी मिला।

और पढ़ें : पारुल खाखर की कविता और क्यों ज़रूरी है साहित्य में जन की बात

हिंदी पट्टी के दलित कवि, कहानीकार जो कविता और कहानियों के माध्यम से तो अपनी और दलित समुदाय की बात रख रहे थे लेकिन अपने जीवन को हिंदी साहित्य के सवर्ण आत्मकथाकारों द्वारा जिस तरह आत्मकथा का एक लहज़ा सुनिश्चित किया जा चुका था उसे तोड़ने को लेकर नहीं सोच रहे थे, वे भी जाति विरोधी आंदोलन का हिस्सा होते हुए, मराठी दलित साहित्यकारों से चिर परिचित होते हुए आत्मकथाएं लिखना शुरू करते हैं जिसका ज़िक्र आगे लेख में किया जा रहा है। अमरीका में 1960 के दौर में स्टूडेंट मूवमेंट और नारीवादी आंदोलन की दूसरी लहर में ‘पर्सनल इज़ पॉलिटिकल’ का राजनीतिक तर्क दिया गया जिसमें कहा गया सामाजिक ढांचे किसी भी व्यक्ति के निजी अनुभवों को प्रभावित करते हैं इसीलिए पर्सनल भी पॉलिटिकल है। ठीक इसी पर्सनल इज़ पॉलिटिकल का सबसे बड़ा उदाहरण इस देश में हर भाषा में लिखा, कहा जा रहा दलित साहित्य है। जिसने अपना निजी जीवन लिखा लेकिन एक बड़े वर्ग की तकलीफों, अमानवीय जाति व्यवस्था के परिणामों को बड़ी संख्या में समाज के अन्य लोगों तक पहुंचाया, साहित्य से जाति के सवाल को बहुत बड़े पैमाने पर राजनीतिक बना दिया।

दया पवार की ‘बलुतं’

पूरे देश के दलित साहित्य में मराठी लेखक दया पवार की आत्मकथा ‘बलुतं’ को पहली दलित आत्मकथा माना जाता है जो प्रकाशित भी हुई और अन्य तमाम भाषाओं जैसे अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, आदि में अनुवादित हुई जिसे महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र साहित्य पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया था। दगड़ू (कंकड़/पत्थर) मारुति पवार जो दया पवार के नाम से लिखते थे उनकी आत्मकथा 1978 में प्रकाशित होती है तो मराठी के सवर्ण साहित्यकारों से लेकर हिंदी के सवर्ण साहित्यकारों तक के बीच कोहराम ला देती है। भाषाई अपरिपक्वता जैसे तर्क से दया की आत्मकथा को ख़ारिज करने की बातें चलती हैं। दया ने जाति की अमानवीयता के साथ-साथ व्यक्ति की यौनिकता, यौन इच्छाओं की बात भी की थी जो कि पूरे साहित्य में एकदम नया भाषाई प्रयोग था। बलुतं में दया विलियम शेक्सपियर के नाम में क्या रखा है को ख़ारिज करते हुए लिखते हैं, “शेक्सपियर कहते हैं ‘नाम में क्या रखा है’ पर मेरे ही हिस्से यह ‘दगड़ू’ नाम क्यों आया, धरती के जिस टुकड़े पर जन्म लिया, वहां सभी के इसी प्रकार के नाम हैं- कचरू, धोंडया, सटवा, जबा, सब इसी तरह। मनुस्मृति में शूद्रों के नामों की सूची देखी। ब्राह्मणों के नाम विद्याधर, क्षत्रियों के बलराम, वैश्यों के लक्ष्मीकांत और शूद्रों के शूद्रक, मातंग। वही परंपरा बीसवीं सदी में भी जारी रही।” दया ने नाम की कास्ट पॉलिटिक्स को भी उजागर किया और विद्रोह किया। जहां दगडू का मतलब कंकड़/पत्थर था उसी के एकदम विपरीत ‘दया’ नाम उन्होंने अपना पेन नेम चुना। ‘नाम से नहीं मेहनत से सब होता है,’ जैसे खोखले वाक्य की हकीकत को लोगों के बीच अपनी आत्मकथा के ज़रिये परोस दिया।

और पढ़ें : दया पवार : अपने लेखन से जाति विरोधी आंदोलन को आवाज़ देने वाले लेखक

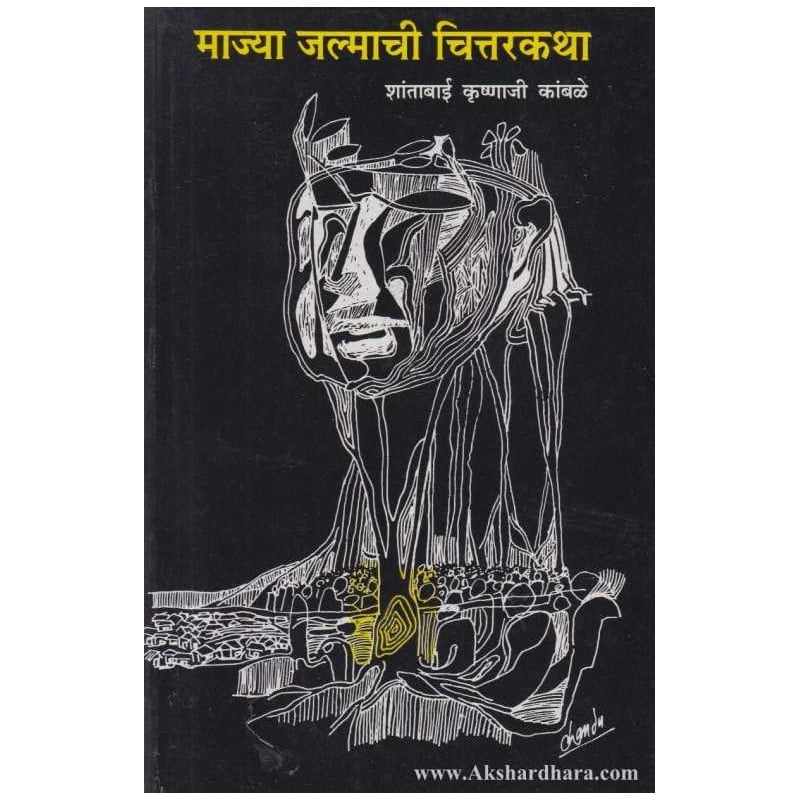

शांताबाई कांबले की ‘माझ्या जलमाची चित्तरकाथा’

1983 में बलुतं के प्रकाशन के पांच से छः साल बाद इसी मराठी दलित साहित्य में दलित महिला द्वारा पहली आत्मकथा लिखी जाती है। शांताबाई कांबले द्वारा लिखित ‘माझ्या जलमाची चित्तरकाथा’, (अंग्रेज़ी में केलिडोस्कोप ऑफ माई लाइफ के नाम से अनुवादित) साल 1983 में प्रकाशित पहली दलित महिला आत्मकथा है। जैसा कि किताब के नाम से मालूम हो ही रहा है कि यह तमाम अपने अनुभवों को एक साथ लिखने की बात है जिन्हें अलग-अलग तरह से भोगा गया है। शांताबाई अपनी आत्मकथा में श्रम के लैंगिक विभाजन के बारे में लिखती हैं। बचपन में खाने के अभाव में भूख की तड़प से लेकर एक दलित महिला की जाति, वर्ग और जेंडर के संघर्ष को आत्मकथा की मुख्यपात्र नाजा के जरिए कहती हैं। यह कृति फ्रेंच भाषा में भी अनुवादित हुई और नाजुका नाम नाटक से इसका प्रसारण मुंबई दूरदर्शन पर भी हुआ। इस तरह दलित साहित्य में भी नारीवाद के नज़रिए से आत्मकथा लिखी गई जिसका संघर्ष जाति और वर्ग के आधार पर भी उतना था जितना कि जेंडर के आधार पर।

मोहनदास नैमिशराय की ‘अपने-अपने पिंजरे’

मराठी साहित्य में इस तरह के विद्रोह, असर्शन का प्रभाव हिंदी दलित साहित्य की आत्मकथा विधा में भी पड़ा और 1995 में हिंदी पट्टी के दलित साहित्यकार मोहनदास नैमिशराय दलित आत्मकथा, ‘अपने अपने पिंजरे’ के नाम से लिखते हैं। मोहनदास नैमिशराय ने पुस्तक की भूमिका, “मैं और मेरे शब्द” में ही लिखा है, ‘आत्मकथा’ लिखना अपनी ही भावनाओं को उद्वेलित करना है। अपने ही जख्मों को कुरेदने जैसा है। जीवन के खुरदरे यथार्थ से रूबरू होना है। ऐसे खुरदरे यथार्थ से, जिसे हममें से अधिकांश याद नहीं करना चाहते। इसलिए कि हमारे अतीत में बेचैनी और अभावों का हिसाब-किताब होता है।” वह अपने जीवन संघर्ष जिसमें पढ़ाई के लिए जद्दोजहद, दवा के अभाव में बेटे की मौत, आंबेडकवादी आंदोलन में सक्रियता के बारे में लिखते हैं। नैमिशराय की आत्मकथा निजी अनुभवों के साथ बाकी तरह की निर्मम घटनाओं का लेखन भी है जो शायद इस उम्मीद में लिखा गया होगा कि जब इस देश का सवर्ण मीडिया, साहित्य ये नहीं लिख रहा है तब लोग उनकी आत्मकथा से ऐसी घटनाओं के बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में जानेंगे। किताब में 27 मई 1977 को बिहार के ‘बेलछी नरसंहार’ का विस्तृत वर्णन है जिसमें 11 दलितों की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के एक गांव में 18 नवंबर, 1981 को हुई 24 जाटवों की सामूहिक निर्मम हत्याओं का भी जिक्र है। दलित राजनीति पर भी उन्होंने मुखरता से अपनी बात रखी है।

और पढ़ें : 5 दलित लेखिकाएं जिनकी आवाज़ ने ‘ब्राह्मणवादी समाज’ की पोल खोल दी !

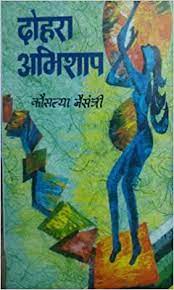

कौशल्या बैसंत्री की ‘दोहरे अभिशाप’

1999 में हिंदी दलित साहित्य में एक दलित महिला द्वारा भी आत्मकथा लिखी जाती है। हिंदी दलित साहित्य में कौशल्या बैसंत्री द्वारा लिखित आत्मकथा, ‘दोहरे अभिशाप’ पहली हिंदी दलित महिला आत्मकथा मानी जाती है। लेखिका पुस्तक की भूमिका में लिखती हैं, “पुत्र, भाई, पति सब मुझ पर नाराज हो सकते हैं लेकिन मुझे भी तो स्वतंत्रता चाहिए कि मैं अपनी बात समाज के सामने रख सकूं। मेरे जैसे अनुभव और भी महिलाओं के सामने आए होगें लेकिन समाज और परिवार के भय से अपने अनुभव समाज के सामने उजागर करने से डरती औऱ जीवन भर घुटन में जीती है। समाज की आंखें खोलने के लिए ऐसे अनुभवों के सामने आने की जरूरत है।” कौशल्या ने अपनी आत्मकथा में निजी जीवन के संघर्ष, युवावस्था से ही जाति विरोधी आंदोलन में सक्रियता, जातीय हिंसा के साथ-साथ दलित महिलाओं पर ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के जुल्मों के बारे में, सामाजिक कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, बहुविवाह, अनमोल विवाह के बारे में भी लिखती हैं। वह लिखती हैं कि उनके जातीय समुदायों में विधवा विवाह की प्रथा थी लेकिन उसके अलग नियम थे और वे इन्हीं नियमों के खिलाफ थीं जैसे विधवा की शादी रात के वक़्त होती और रात में ही पति घर भेज दी जाती ताकि लोग उसे ना देख लें और कोई अपशगुन ना हो जाए।

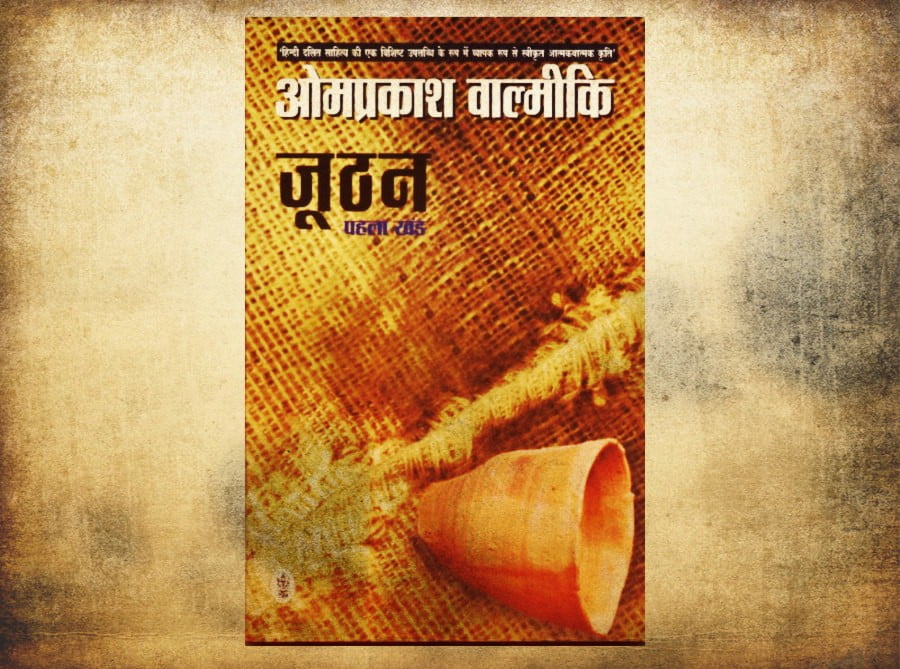

ओमप्रकाश वाल्मीकि की ‘जूठन’

हिंदी दलित साहित्य में ही सबसे प्रमुख आत्मकथा ओमप्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित ‘जूठन’ है जिसका पहला भाग 1997 में और दूसरा 2015 में आया। जूठन ने हिंदी पट्टी के दलित पाठकों के लिए आइडेंटिटी असेर्शन का रास्ता दिखाया है। पूरी आत्मकथा में दलितों के साथ रोज़ घटते शोषण का ब्योरा ओमप्रकाश वाल्मीकि के जीवन से दिखता है। अध्यापक और छात्र के जिस रिश्ते को यहां के लोग पवित्र और हर तरह के भेद से मुक्त बताते हैं वहां जूठन इस रिश्ते के खोखलेपन को दिखाती है। ओमप्रकाश की पत्नी चंदा हमेशा उन्हें नाम बदलने को कहती रहीं क्योंकि नाम की वजह से वह हर जगह भेदभाव, शोषण का शिकार हो रहे थे लेकिन उन्होंने नाम नहीं बदला और अपनी अस्मिता पर डटे रहे। दया पवार जहां नाम बदलकर विद्रोह की परिभाषा गड़ते हैं वहीं ओमप्रकाश नाम बदले बगैर विद्रोह करते हैं। दोनों ही जीवन दलित साहित्य और पाठकों का हौसला हैं।

इस बीच ये बात भी याद रखने की ज़रूरत है कि दलित साहित्य में महिलाओं की संख्या बेशक अभी भी कम है लेकिन जेंडर के आधार पर इस अंतर को दोनों ही भाषा के साहित्य में चार पांच साल के अंदर पाट दिया गया और महिलाओं ने अपने संघर्ष खुद लिखे जो कि जेंडर के आधार पर दलित पुरुष साहित्यकारों से अलग थे। इसके अलावा जैसे-जैसे वक़्त बढ़ा दलित साहित्यकार मुखर होकर सामने आए और आत्मकथाएं लिखीं। ये आत्मकथाएं व्यक्तिगत से होती हुई सामूहिक और सामाजिक हो जाती थी। हिंदी दलित साहित्य में ही सूरज पाल चौहान ने ‘त्रिस्कृत’, तुलसीराम ने ‘मुर्दहिया’, ‘मणिकर्णिका’ लिखीं। कवयित्री, लेखिका सुशीला टाकभौरे ने अपनी आत्मकथा ‘दर्द का शिकंजा’ नाम से लिखी। ये कुछ ही नाम हैं, लिस्ट अब बढ़ती जा ही रही है और बढ़ती ही जाएगी क्योंकि जब चेतना जागृत होती है तब पहले से स्थापित तमाम मानकों को तोड़ती है, नए मानक गढ़ती है, नई रचनाओं का सृजन करती है। दलित साहित्यकारों द्वारा अपनी आत्मकथाओं का लेखन साहित्य में नए तरीके का विमर्श लेकर आया जिसके शोषण कि जड़ें हजारों वर्ष पुरानी हैं इसीलिए जब हम कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है तब ये कहा जाना भी उतना ही जरूरी है कि दलित साहित्य सामाजिक ढांचे का दर्पण ही नहीं बल्कि भोगा हुआ यथार्थ है जहां कल्पनाएं भी मात खा जाती हैं और सच्चाई बहुत भयानक और क्रूर होती है।

और पढ़ें : मुक्ता साल्वे : आधुनिक युग की पहली दलित लेखिका