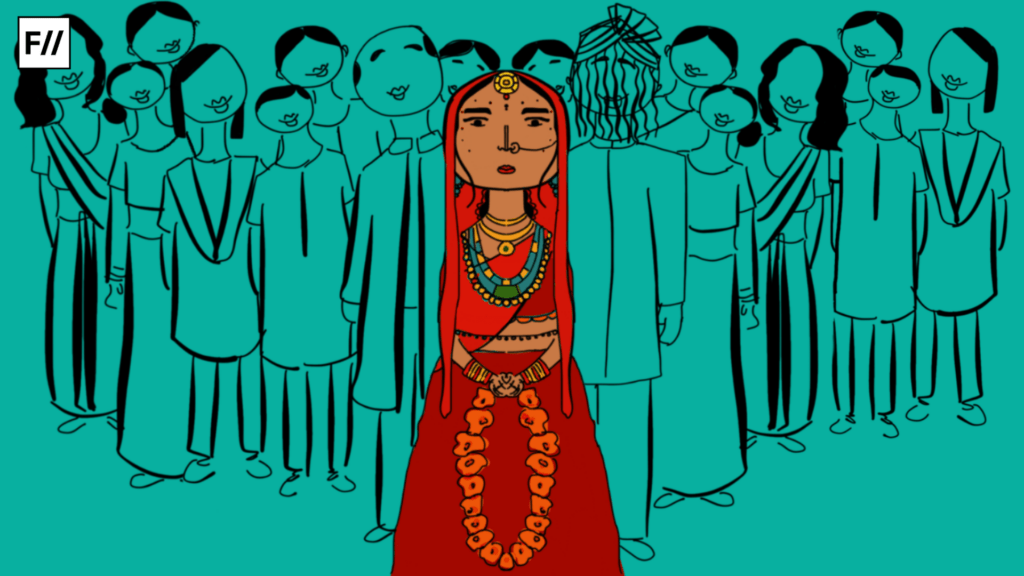

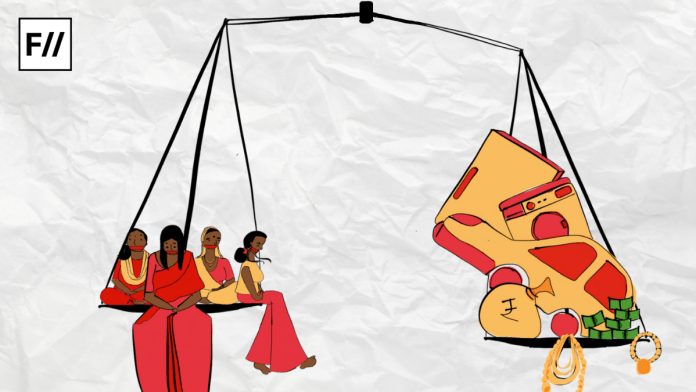

विवाह परंपरा भारतीय पितृसत्तात्मक समाज की धुरी है। अगर गहराई से देखा जाए तो यहां लगभग हर तरह के विवाह की नींव में स्त्री स्वतंत्रता और उसके अधिकार को सीमित करने के लिए सत्ताओं द्वारा बनाया एक सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान होता है विवाह। ऐसा नहीं है कि अपनी स्वतंत्रता और अधिकार के हनन की इस प्रक्रिया को स्त्री कभी नहीं समझती या आज से पहले की स्त्रियों ने इसे महसूस नहीं किया। उनके गीत, किस्से कहानियां ही उनके दुख -सुख कहने के स्रोत होते थे। अवध के लोकगीतों में कजरी विधा के गीतों में विवाह की विडंबनाओं को कहते बहुत सटीक गीत हैं। अनमेल विवाह, बाल विवाह, स्त्री की इच्छा, अनिच्छा, उसका प्रेम, साथी का चयन और समाज द्वारा उसके लिए बनाया गया डर सबके गीत हैं। यहां मैं कुछ गीतों को दर्ज कर रही हूं।

“जोगिया बसुरिया बड़ी सुहावनी मोरी माई रे

कहतिऊ त जोगिया संगे जाइत्ति मोरी माई रे

ससुर जे आईहई अनवार मोरी धिया रे

कवन जबाब हम देब मोरी बेटी रे

ससुर जी अईहै अनवार मोरी माई रे

कही दिहु मोरी धिया गईली ननिहाल मोरी माई रे

जेठवा जे आईहै अनवार मोरी धिया रे

कही दिहु पनिया भरत धिया डूबीं मोरी माई रे

तोर सैयां जे आईहै अनवार मोरी धिया रे

काठे कठपुतली गढ़ाऊ मोरी माई रे

अरे हमारा नमवा लइके रोऊँ मोरी माई रे

डोलवा के आगे पीछे डोलू मोरी माई रे

हमरई पिछौरी ओढाऊ मोरी माई रे

हमारैं गहनवा पाहिराऊ मोरी माई रे

एक वन गईली दूसर वन गइल तीसरे में डोलवा छपावै मोरी माई रे

हथवा से छुवले गोड़वा तक छुवे मोरी माई रे”

अवध के लोकगीतों में सदियों पहले से यह गीत गाया जाता रहा है। इसकी धुन और बोल दोनों इतने मनमोहक हैं कि सुनते हुए लगता है कि स्त्रियों की सदियों की दमित इच्छाओं का अनुगुंजित स्वर है। अवध में कजरी विधा में कई सारे अलग-अलग धुन में गाए जानेवाले गीत हैं जिसमें अवधि और सामयिकता का भी निर्धारण है। कजरी विधा में कई सारी सहविधायें भी गायी जाती रही हैं जैसे उठान, कजरी ढूंढने का गीत, झूला झूलने का गीत और भी इस तरह के कई सहराग हैं जो अलग-अलग समय पर गाए जाते रहे हैं।

इस गीत में स्त्री सीधे-सीधे विवाह संस्था पर सवाल ही नहीं कर रही है उसे खारिज कर रही है। वह ऐसे किसी बंधन को नहीं मानती जो उसकी इच्छा से नहीं जुड़ा है। यह स्त्री की आज़ादी की चाह है जो सदियों से एक मर्दवादी समाज में कुचली जाती रही है लेकिन फिर भी जिंदा रही।

ऊपर जिस गीत को मैंने दर्ज किया है उसमें एक लड़की अपनी माँ से कह रही है कि माँ जोगी की बांसुरी जो बज रही है बहुत ही सुहावनी है मेरे मन को अत्यधिक मोह रही है। लड़की कहती है कि माँ तुम कह देती तो मैं इस जोगी के संग जाना चाहती हूं। गीत आगे बढ़ता है, बेटी जो कि विवाहित हैं उसका अभी गौना नहीं हुआ है। अवध में ये परंपरा रही है कि शादी के बाद लड़की की विदाई नहीं होती थी बल्कि कुछ साल बाद होती थी। अक्सर विवाह बचपन में या किशोर अवस्था में हो जाते थे और गौना बाद में होता था। इस गीत में एक ऐसी ही लड़की का जीवन है जिसका अभी गौना नहीं हुआ है।

उसकी माँ कहती है कि बेटी तुम जोगी के साथ जाना चाहती हो और जब तुम्हारे ससुराल से लोग आएंगे तुम्हारी विदाई के लिए तो मैं क्या जवाब दूंगी। प्रेम में सब छोड़ने को तैयार युवती कहती है कि तुम बहाने बना देना, कह देना कि पानी भरने गई थी मैं और वहीं डूबकर मर गई। एक युवा स्त्री जब अपना चुनाव करती है तो उसका चयन संसार में किसी सुविधा का मोहताज नहीं होता। वह कहती है मेरे गहने, कपड़े, दुशाला सब एक कठपुतली को पहनाकर उसे ही गौने के डोले में बिठा देना। अंत में गीत खत्म होते पितृसत्तात्मक समाज के गुस्से और हिंसा का स्वरूप बताता है कि दामाद सास को गाली देता है कि उसने मुझे धोखा दिया। गाँव में देखा जा सकता है कि इस गीत के अंतिम बंद को गाते-गाते स्त्रियां हंस पड़ती हैं एक सत्ता की हार पर, तिलमिला कर उसके गाली देने पर और लाख पाबंदी के बावजूद अपने प्रेम कर लेने की सफलता पर। सामाजिक कुरीतियों को तोड़ते हुए ये स्त्रियों की आदिम इच्छा की फैंटसी है लेकिन फैंटसी कहते हुए भी हम इसके सच को कहीं से सत्यापित नहीं मान सकते। आखिर फैंटसी भी तो स्त्रियों की आत्मा से उपजी है। वही इन लोकगीतों की नायक होती हैं।

ऐसा नहीं है कि अपनी स्वतंत्रता और अधिकार के हनन की इस प्रक्रिया को स्त्री कभी नहीं समझती या आज से पहले की स्त्रियों ने इसे महसूस नहीं किया। उनके गीत, किस्से कहानियां ही उनके दुख -सुख कहने के स्रोत होते थे। अवध के लोकगीतों में कजरी विधा के गीतों में विवाह की विडंबनाओं को कहते बहुत सटीक गीत हैं।

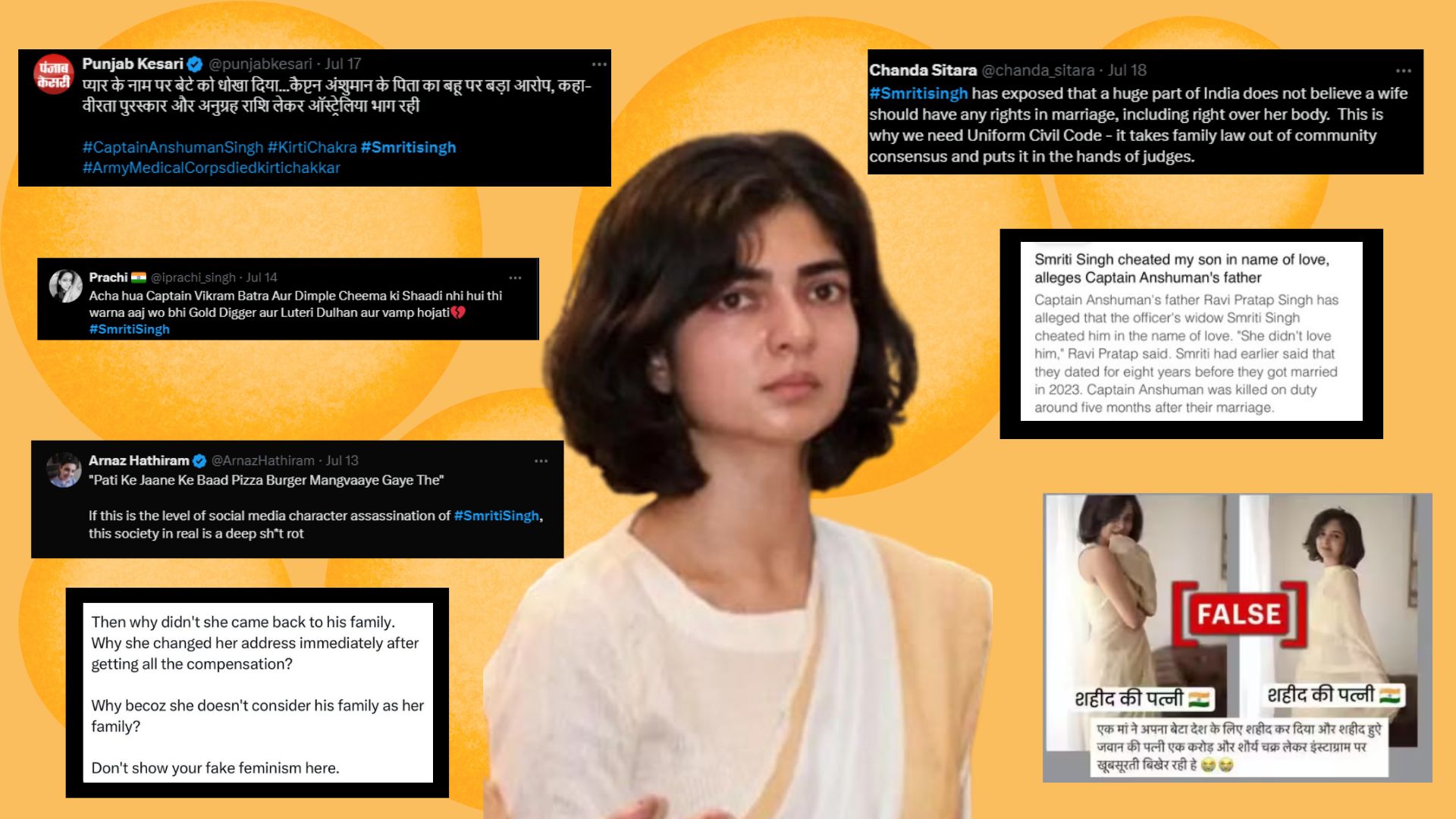

गीत में जो बहसतलब बातें हैं उनकी अपनी ज़मीन तब कोई नहीं थी लेकिन बातें थीं, आज़ादी की इच्छा थी। सबसे बड़ी बात इस गीत में है जो सामंती समाज के सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ को धराशायी करती है वह विवाह नाम की संस्था को ठोकर मारना है। इस गीत में स्त्री सीधे-सीधे विवाह संस्था पर सवाल ही नहीं कर रही है उसे खारिज कर रही है। वह ऐसे किसी बंधन को नहीं मानती जो उसकी इच्छा से नहीं जुड़ा है। यह स्त्री की आज़ादी की चाह है जो सदियों से एक मर्दवादी समाज में कुचली जाती रही है लेकिन फिर भी जिंदा रही। आज उसकी अपनी एक ज़मीन है जहां से वह अपनी बात कहती है और अब सत्ता का वह समाज उसे बहुत अनदेखा नहीं कर सकता क्योंकि अब उसकी अस्मिता ने अपना सिर उठा लिया है।

साहित्य में कविता लेखन को लेकर सोशल मीडिया पर अभी एक बहस उठी थी स्त्रियों की लिखी जा रही प्रेमकविताओं को लेकर। अगर इन गीतों का ध्यान से अध्ययन किया जाए तो हम देखेंगे कि वह प्रेम ही था जो स्त्रियों को इतना साहस और आत्मविश्वास देता कि कई सारे सामाजिक बंधनों को वह झटके से तोड़ देती हैं। समाज मे प्रेम ने बहुत सारी विसंगतियों और वर्जनाओं को तोड़ देता है। समाज में फासीवाद के कितने फंदे को प्रेम आए दिन तोड़ता रहता है। प्रेम को नष्ट करने के लिए बनी खाप पंचायतों को धता बताकर जाति, धर्म, नस्ल और रंग-रूप के कितने बने बनाए समाजिक और धार्मिक मानकों और बंधनों को प्रेम ठोकर मार देता है

तार्किकता के साथ ये सारे गीत बेहद रोचक भी हैं। इसी गीत में आगे जाकर देखा जा सकता है कि किस तरह स्त्री जब प्रेम में होती है तो मर्दवादी समाज के नियम कानून को तोड़ने के लिए छल का सहारा लेती है क्योंकि जानती है कि सारी ताकत सारी सत्ता उनके पास है इसतरह सीधे-सीधे उनकी सत्ता को हम ख़ारिज करके जीवित नहीं रह सकते तो लड़ाई के अन्य तरीकों पर वह चलती है।

इसी क्रम में एक कजरी विधा का ही गीत है जिसमें ससुराल गयी बेटी माँ से पूछती है कि माँ तुम्हें मेरी याद कब आती है। माँ बताती है कि दिनभर मैं तुम्हारे पिता की टहल में लगी रहती हूं। जब आधी रात को उससे फुरसत मिलती है तब तुम्हारी याद आती है। कितना त्रासद है यह कि एक सत्ता ने हमारी स्मृतियों पर भी पहरे लगा दिए हैं जो शारिरिक रूप से ही नहीं मानसिक रूप से भी हमें अपने घेरे में रखते हैं। स्मृतियों पर सत्ता की पहरेदारी नयी नहीं है। हमेशा से सत्ताएं स्मृति और इतिहास से डरती आई हैं और तरह-तरह से उसे नष्ट करने की कोशिश करती हैं। अनमेल विवाह पर एक गीत है कजरी के उठान विधा में ही आता है:

मोरे बाबाजी के लगली बजरिया कि सब कुछ बिचाई लागे ना

मोरे आगे पीछे घूमे कुलबोरनु धना रे हम आई लेबई ना

मोरे करमें के लिखा कुलबोरनु तू सोझई कहत लाई लेबई ना

मोरे बाबा जी के लगली बजरिया तो सब कुछ विचाई लागे ना

मोरे आगे पीछे फिरइँ कुलबोरनु धना रे हम अट्टा लेबई

मोरे करम के लिखल कुलबोरनु तू कहीं ना देता गट्टा लेबई ना

गीत में लड़की का पति जो है मानसिक रूप से बीमार है या उम्र में छोटा है। वह अपनी हर ज़रूरत को अच्छे से बोल नहीं पाता लेकिन वह पुरुष है, एक सत्ता का दावेदार तो उसका ब्याह कर दिया जाता है। विद्रूपता को हास्य की तरह कहना अवध के लोक की स्त्री की खूबी रही है। इसमें तंज और उनकी अथाह पीड़ा का स्वर घुला होता है। सावन महीने में लड़कियों का एक पर्व होता है कजरी पर्व। इसमें तालाब से मिट्टी लाकर उसकी पिंडी बनाकर उसमें वे जौ रोपती हैं। पर्व के दिन तालाब के किनारे लड़कियां इक्क्ठा होतीं हैं और जौ की पिंडी को तालाब में डुबोकर उसके हरे पत्तों को घर लाकर पिता भाई आदि के कंधे पर उसे रख देतीं।

अपने अधिकार हनन और समाज से मिली यातना को स्त्रियां हमेशा से पहचानती आ रही हैं लेकिन उनके आत्मबल को हमेशा से तोड़ता मर्दवादी समाज उनकी आवाज को पीछे धकेलता चला आ रहा है। स्त्री के लोकगीतों का संसार बेहद समृद्ध ही नहीं बहुत चेतना संपन्न और रोचक भी है।

अब इस पर्व की मान्यता और चलन के पीछे जो तर्क हैं उस पर अलग से बात हो सकती है। लेकिन प्रकृति और गीत के साथ लड़कियों को खुले में खेलने की आज़ादी का एक ये पर्व अद्भुत होता था। इस पर्व में तालाब पर आने जाने के दो अलग-अलग गीत हैं। दोनों ही गीतों में स्त्री प्रतिरोध का इतना सुंदर सामूहिक और मार्मिक चित्रण है कि लगता है हम स्त्रियां तो कब से अपनी बात कह रही हैं। लोकगीतों से उठी हमारे प्रतिरोध की आवाज़ हमारे बोलने का आगाज़ था लेकिन समाज के ठेकेदार उसे सुनते ही नहीं। ये कजरी पर्व पर तालाब पर कजरी खेलने जातीं लड़कियों स्त्रियों का गाया जाने वाला एक पारंपरिक गीत है:

“हर लईके चला हरवहवा अहिरवा आपन गाय री

भैया लेईके निकेलेनी बहिनिया त बड़े भिनुसार रे

माई के पोखला विरनवा त हाले- हूले जाई रे

सासु क डहली बहिनिया त चलत न जाई रे

माँ का पोषा भाई धमक कर चल रहा है, सास की सताई बहन से चला नहीं जा रहा है। वे इसी तरह आगे गाती हैं:

भइया के गोड़े में पनहिया त हाले – हूले जाई रे

बहिनी के गोड़े में बिछुवआ त चलत न जाई रे

भईया के हथवा छड़ीवा त हाले- हूले जाई रे

बहिनी के गोंदी में बलकवा त चलत लजाई रे

अपने अधिकार हनन और समाज से मिली यातना को स्त्रियां हमेशा से पहचानती आ रही हैं लेकिन उनके आत्मबल को हमेशा से तोड़ता मर्दवादी समाज उनकी आवाज को पीछे धकेलता चला आ रहा है। स्त्री के लोकगीतों का संसार बेहद समृद्ध ही नहीं बहुत चेतना संपन्न और रोचक भी है। इस तरह के जाने कितने गीत उन्होंने सदियों पहले रचे हैं जिन विषयों पर बहुत पीछे से बहस शुरू हुई। न्याय और हक के लिए, एक समतामूलक समाज के लिए अपने पूर्ण मनुष्य होने के हक के लिए उनके मन में चेतना उठती थी लेकिन ताकत उनके पास नहीं थी इसलिए उनकी पीड़ा उनका प्रतिरोध सब उनके गीतों में दर्ज होता चला गया।