क्या मांसाहार केवल स्वाद का मसला है? ये बात किसी भी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि जब यहां भुखमरी और गरीबी जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए तो वहां शाकाहार और मांसाहार की बहस आज भी जारी है। जैसे हर दिन गरीबी की तरफ ठेला जा रहा हाशिये के मनुष्यों का जीवन इस देश में कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसे, महज मुठ्ठीभर मध्यवर्गीय जीवन ही देश का जीवन है। कितनी बड़ी विडंबना है ये उन लाखों-करोड़ों लोगों का आहार , मांसाहार या शाकाहार जैसे वैकल्पिक स्थिति पर नहीं महज आहार मिलने की स्थिति में उलझा हुआ है। आदिवासी ज़मीन से आए कवि राही डूमरचीर लिखते हैं कि असल सवाल आख़िरकार यही है कि कितने लोगों को खाना मिलता है, कौन क्या खाता है यह एक व्यर्थ की बहस है। बात एकदम ठीक है असल मुद्दा है आहार की उपलब्धता है कि कितने लोगों को यहां ठीक-ठीक भोजन मिलता है।

हाशिये के जीवन में मांसाहार की क्या उपयोगिता है यह बात उस ज़मीन को एकदम नज़दीक से देखने पर ही समझा जा सकता है। कोई अगर मांसाहार को हिंसा या अखाद्य का पर्याय मान रहा है तो यह बात निश्चित है कि वह व्यक्ति भारतीय समाज के वर्ग और जाति की वास्तविकताओं से परिचित नहीं है। वह एक सतह से देखने की दृष्टि हैं जहां भुखमरी और जीवनयापन के संकट की बात को अनदेखा किया जाता है। यह मांसाहार को एक हिंसा या अखाद्य कहनेवाले जन अपने विलास को अपनी पवित्रता की तरह प्रस्तुत करते हैं। नहीं तो क्या वे नहीं जानते कि दुनिया में अधिकतर लोग मांसाहारी हैं। फिर भी किसी के खान-पान को अखाद्य बताना और अपने खानपान को ही श्रेष्ठ बताना एक तरह की वर्गीय और जातीय हिंसा है। जब आप एकबार हाशिये के उन मनुष्यों का जीवन देखेगें जहां खान-पान के चुनाव का कोई विकल्प ही नहीं है तो शाकाहार और मांसाहार जैसी बहस बेमानी हो जाती है। मांसाहारी होना एक भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम है। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का फलन है न कि किसी सांस्कृतिक परिस्थिति का प्रभाव।

मैं जिस गाँव में रहती हूं यहां बहुसंख्यक आबादी केवट समुदाय की है जिनके पास न तो खेती की ज़मीन है न रोज़गार और शिक्षा। उनका जीवन-यापन कठिन है। सवर्ण जातियों के यहां वो खेतिहर मजदूर का काम करते हैं लेकिन वह मज़दूरी भी अल्पकालिक होती है। आज भी कभी -कभी उन घरों में चूल्हा नहीं जलता क्यों कि आम किसानों की तरह उनके घर में खेती का अनाज नहीं रखा होता उनका जीवनयापन मजदूरी पर आश्रित होता है। ऐसे में वे गाँव के पास बहती पीली नदी में जाकर मछलियां पकड़ने का काम करते हैं। देखा जाता है कि अक्सर मछलियां भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती। चूंकि यहां बहती हुई पीली नदी का स्वरूप गहरा नहीं है इसमें हमेशा पानी नहीं रहता। उनके जीवन में आहार मिलना ही बड़ा मुद्दा है। मछली खाना स्वाद और सेहत का मुद्दा नहीं। इस लिहाज से देखा जा सकता कि कितने शोषितों-वंचितों का जीवन खानपान को लेकर कितना कठिन और विकल्पहीन है। इसी तरह गांव में कितनी जातियां हैं जिनके पास न खेती की ज़मीन है न रोज़गार आखिर वे कैसे जिंदा रहते हैं। इन जातियों में दलित से लेकर अन्य जनजातियां भी शामिल हैं। मुसहर, बहेलिया, सपेरा ऐसे जाने कितने समुदाय हैं जिनके जीवन में खान-पान का आधार, कोई निजी संसाधन नहीं है। मांसाहार उनके लिए भूख मिटाने का साधन है कोई विकल्प नहीं।

आदिवासी ज़मीन से आए कवि राही डूमरचीर लिखते हैं कि असल सवाल आख़िरकार यही है कि कितने लोगों को खाना मिलता है, कौन क्या खाता है यह एक व्यर्थ की बहस है। बात एकदम ठीक है असल मुद्दा है आहार की उपलब्धता है कि कितने लोगों को यहां ठीक-ठीक भोजन मिलता है।

आप जो जीवन नहीं जीते हैं उसको एकदम से जान लेना आसान नहीं होता। दलित लेखकों की आत्मकथा पढ़ते हुए अश्पृश्यता और भूख का जो जीवन मिलता है वह एकदम विकल्पहीनता से भरा होता है। वहां भूख और गरीबी के कारण कोई मानदंड बनाने की बात का कोई अर्थ नहीं होता। अपने एक इंटरव्यू में सुधामूर्ति ने कहा “मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। अंडा या लहसुन भी नहीं खाती हूं। मुझे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लिए एक ही चम्मच इस्तेमाल किए जाने का डर रहता है। इसलिए मैं शाकाहारी रेस्टोरेंट ढूढती हूं।” शाकाहार को लेकर दिये गए उनके इस बयान को खूब प्रमोट किया गया। लेकिन किसी सुविधा संपन्न व्यक्ति का जीवन उसका विकल्प या उसका चयन सब वर्गीय और जातिगत ढांचे में आता है। यह चयन या पवित्रताबोध की बात सुविधाओं को भोगते मनुष्य का खड़ा किया वितंडा हो सकता है लेकिन कोई सार्थक और जरूरी मुद्दे की बहस नहीं। साथ ही यह सवर्ण जातियों की अपनी सुविधाओं और श्रेष्ठताबोध का मसला है। इनके पास खेती की जमीनें हैं। बाग,बगीचे और व्यवसाय नौकरियां हैं। वे इस तरह की बहस कर सकते हैं।

वर्गीय भिन्नता के ढांचे में कुछ लोग तमाम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते रहे हैं। मेहनतकश लोगों के जीवन में वे संसाधन नहीं आ पाते। आखिर क्यों यहां गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर। ज़ाहिर सी बात है वे सदियों से उनके हिस्से का संसाधन भी भोग रहे हैं और मेहनत करनेवाले विकल्पहीनता में जो भी उपलब्ध हुआ उसे ही उन्होंने अपने खानपान का हिस्सा बना लिया। यह मांसाहार और शाकाहार का सारा मसला ही जातिवाद की व्यवस्था से संचालित हुआ। मनुष्य-आहार का भी एक सांस्कृतिक स्वरूप है। वह नवजागरण की कई प्रक्रियाओं से गुज़रकर बनता है। अगर शाकाहार के समाजिक स्वरूप का अध्ययन किया जाए तो शाकाहार एक जीवन पद्धति के साथ विलासिता भी है।

जो खाए-अघाए लोग मांसाहार बनाम शाकाहार के मुद्दे पर नैतिक और अहिंसक होने की बात कर रहे हैं उन्हें जानना चाहिए कि मनुष्य के भोजन में मांस का आना एक क्रांतिकारी घटना थी, जिसने जीवन-जगत से लेकर उत्पादन-संबध तक बदल डाले।

मनुष्य की भौगोलिकता और सामाजिकता का उसके खानपान पर गहरा असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर बिहार और बंगाल जैसे राज्य में मांसाहार की सार्वभौमिकता की वजह बाढ़ है और कई महीनों तक सब्ज़ी का ग़ायब हो जाना है। जलमग्न इलाक़ों में मछली और मांसाहार स्वतः ही खाद्य प्रवृत्ति का हिस्सा बन जाते हैं। उत्तर भारत में ही नदियों का विशाल परितंत्र हैं जहां मछुआरे हैं। उनका जीवनयापन मछली के व्यवसाय पर निर्भर है। इसी प्रकार देश की एक लंबी समुद्र तट रेखा है। वहां मछलियों की भरमार है। वहां के मनुष्यों के जीवन में वे खाद्यान्न उत्पादन का बड़ा हिस्सा हैं।

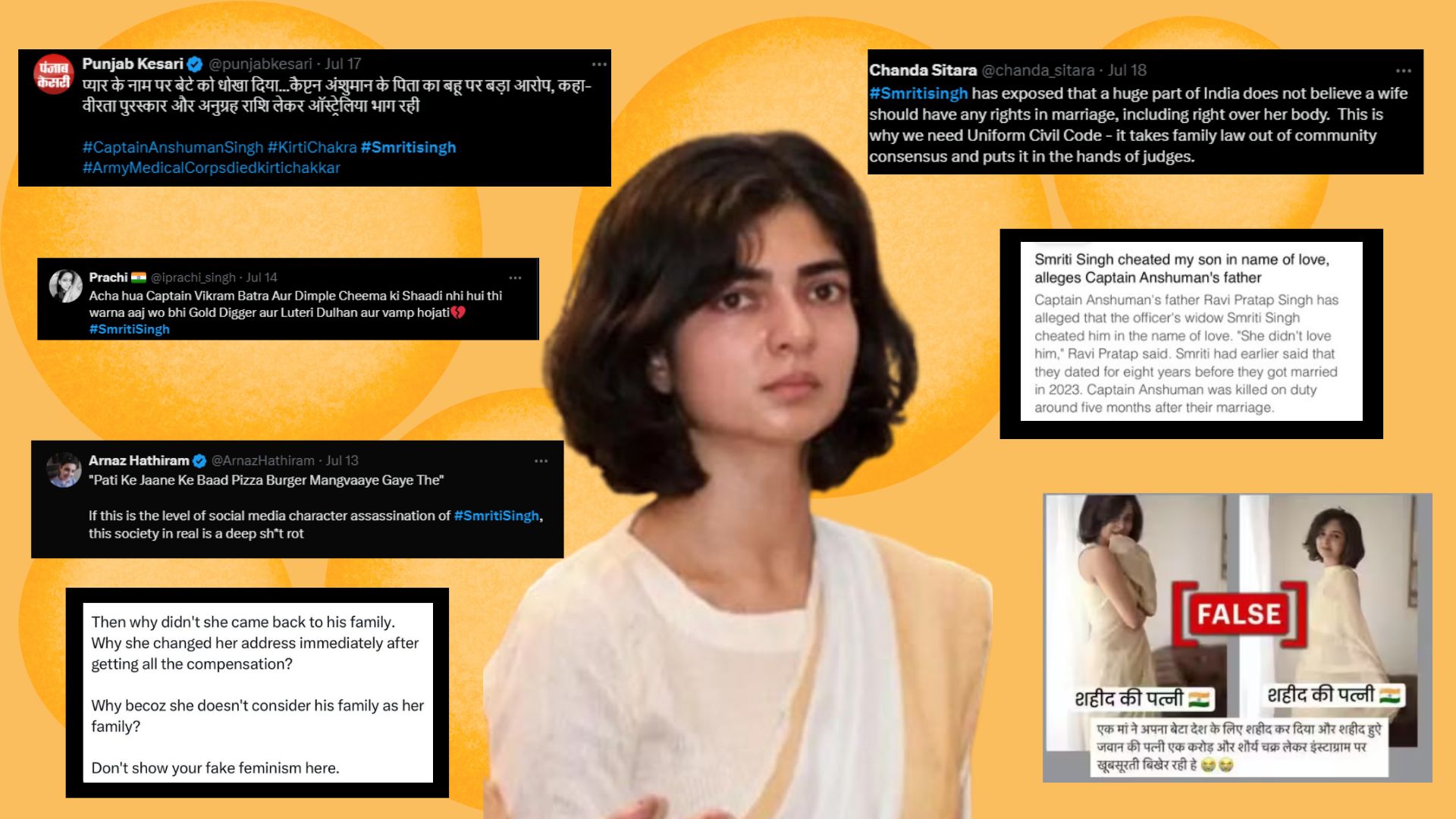

शाकाहार परंपरा के महिमांडन से जो मांसाहारी मनुष्यों के लिए घृणा का एक समूह खड़ा किया गया वह बहुत भयावह है। घृणा से पोषित भीड़ में पशुओं की हत्या के नाम पर यहां मनुष्यों की हत्या को न्यायसंगत मान लिया गया। शाकाहारी को सात्विक और पवित्र मानकर मांसाहारियों को घृणित और अपराधी की भूमिका में देखने का परिमाण आज देश के सामने है। समय की भयावहता को देखते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अध्यापन करतीं कादम्बरी लिखती हैं कि आहार विमर्श के लिए कितना सही है यह समय? यदि आपसे कोई हिन्दू, कोई जैन, कोई बौद्ध कहे कि वह शाकाहारी है तो आपको उनकी भोजन की आदतों पर संदेह नहीं होता आप आसानी से मान लेते हैं जबकी मांस खाने वाले की बहुत बड़ी संख्या है हिन्दुओं की (लगभग 80%), जैनों और बौद्ध की भी लेकिन अगर कोई मुसलमान इसी बात को कहता है तो एकबारगी आप पूछ बैठते हैं ‘क्या!!! सच में नहीं खाते? जिस समुदाय के लिए आप मानकर ही बैठे हैं कि वह शाकाहारी हो नहीं सकते, अगर ऐसे सोशल मीडिया पर हज़ार-हज़ार पोस्टों में हज़ार-हज़ार लोगों के मुंह से मांस खाना अनैतिक है, मांसाहारी होना नरभक्षी होना है, मांसाहारी होना अमानवीय होना है, हिंसक होना है और क्रूर होना है ,इसका प्रभाव आप समझते हैं?क्या पड़ेगा और किसपर पड़ेगा वो भी इस वक़्त में? कहीं ये किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा तो नहीं है?

लेकिन किसी सुविधा संपन्न व्यक्ति का जीवन उसका विकल्प या उसका चयन सब वर्गीय और जातिगत ढांचे में आता है। यह चयन या पवित्रताबोध की बात सुविधाओं को भोगते मनुष्य का खड़ा किया वितंडा हो सकता है लेकिन कोई सार्थक और जरूरी मुद्दे की बहस नहीं। साथ ही यह सवर्ण जातियों की अपनी सुविधाओं और श्रेष्ठताबोध का मसला है। इनके पास खेती की जमीनें हैं। बाग,बगीचे और व्यवसाय नौकरियां हैं। वे इस तरह की बहस कर सकते हैं।

यहां कादम्बरी उस एजेंडे को चिन्हित कर रही हैं जो साम्प्रदायिकता की राजनीति से पोषित हो रहा है। भीड़ की उस हिंसा की ओर ध्यान दिला रही हैं जो खान-पान की घृणा से भी संचालित होती है। किसी की इच्छा है तो वह शाकाहार ज़रूर अपनाए। लेकिन ऐसा करके वह मसीहा नहीं बन जाता है कि सबको नैतिक और आध्यात्मिक बनाने की ज़िम्मेदारी उठा ले। शाकाहार की वकालत के आड़ में हिंसा को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। जो खाए-अघाए लोग मांसाहार बनाम शाकाहार के मुद्दे पर नैतिक और अहिंसक होने की बात कर रहे हैं उन्हें जानना चाहिए कि मनुष्य के भोजन में मांस का आना एक क्रांतिकारी घटना थी, जिसने जीवन-जगत से लेकर उत्पादन-संबध तक बदल डाले। मांसाहार का सीधा सांस्कृतिक संबंध पेशे और जाति से है। सत्ता अपने फायदे के लिए इस तरह के गैरजरूरी मुद्दे को अपना एजेंडा बनाकर नागरिकों को भ्रमित करने पर लगी है लेकिन ज़रूरत है कि आज हम किसको आहार मिल रहा है इसपर बात करें न कि कौन शाकाहारी है कौन मांसाहारी है कि बहस करें।