परिवार और बिरादरी के द्वारा लड़की के मानस को बचपन से ही एक खास तरह के साँचे में ढालने की कोशिशें की जाती है। एक लड़की को औरत बनाने के प्रयत्न किए जाते हैं। औरत बनने के क्रम में लड़की की अपनी दुनिया धीरे–धीरे सिमटती जाती है। इस बात को प्रोफ़ेसर कृष्ण कुमार ने अपनी किताब ‛चूड़ी बाज़ार में लड़की’ में बेहतरीन तरीके से रेखांकित किया है। “सड़क के इस्तेमाल को ही ले लीजिए। लड़के के लिए सड़क एक खुली जगह है जिस पर वह कहीं भी रुककर खड़ा हो सकता है। साईकिल से इधर-उधर घूम सकता है, अन्य लड़कों से बात कर सकता है या यूँ ही खड़ा-खड़ा नज़ारा देख सकता है। इसके विपरीत लड़की के लिए सड़क एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम-से-कम समय में जाने का माध्यम भर है। सड़क के साथ पार्क, बाज़ार और मैदान जैसी हरेक सार्वजानिक जगहों को जोड़ा जा सकता है। ये जगहें भौतिक रूप से खुली हुई हैं और लड़कों को इसी रूप में दिखाई देती हैं।

वहीं बालिका से लड़की बनने के चंद वर्षों में ये जगहें लड़की के लिए असुरक्षा के चिन्ह बनकर अपना खुलापन खो देती हैं। अंत में एक तंग संसार रह जाता है घर का और लड़की यही समझ बनाती है कि दुनिया में उसके लिए एकमात्र सुरक्षित जगह उसका घर है और घर में भी उसकी अपनी एक ही जगह है और वह है रसोई।” भारत का संविधान तो समानता की बात करता है। लेकिन, क्या समाज इस पर सहमत है? संविधान और समाज के बीच का फासला देखने के लिए सड़क, पार्क और मैदान जैसी सार्वजानिक और खुली जगहों को कसौटी के रूप में आजमा सकते हैं। समाज में समता स्थापित करने के लिये सड़क और पार्क जैसी खुली जगहों का लोकतंत्रीकरण जरुरी है। ताकि इन खुले स्थानों पर पुरुषों की भाँति ही महिलाएं भी दौड़ सकें।

वह लिखती हैं, “मुझे उस समय यह चिंता सता रही थी कि कहीं पसीने के कारण मेरे ब्रा की रेखाएं उभर कर बाहर तो नहीं दिख रही हैं? क्या दौड़ते समय मेरे स्तन आपत्तिजनक रूप से उछलते हुए दिखते हैं? क्या मेरा टी-शर्ट मेरे नितम्ब से ज्यादा तो ऊपर नहीं जा रहा है? क्या मेरी उपस्थिति किसी को उतेजित तो नहीं कर रही है?”

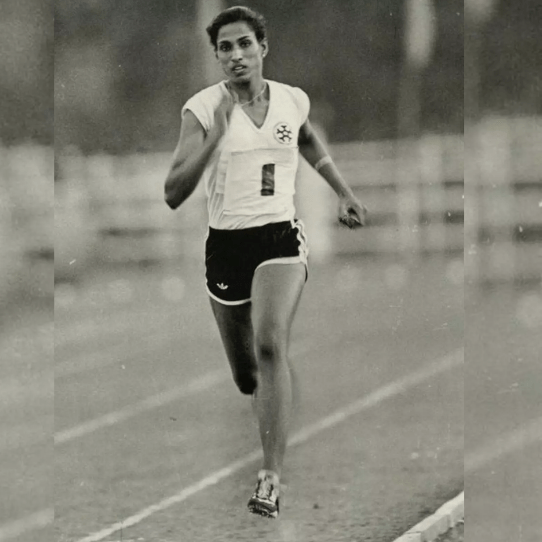

ऐसा नहीं है कि इन तथाकथित खुली जगहों के अलोकतांत्रिक स्वरूप को चुनौती नहीं दी गई। आज से तक़रीबन 70-80 साल पहले कुछ महिलाओं ने, समाज के बने बनाए कानून-कायदों को चुनौती हुए धावक बनने का सपना देखा। इस तरह का निर्णय लेना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा? सफ़र में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा? अनुमान लगाया जा सकता है। आज हमें कितनी महिला धावकों के नाम याद हैं? आज जो हम पार्क में या किसी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में कुछेक महिला धावकों को दौड़ते हुए देखते हैं, इसे हासिल करने के लिए लम्बा सफ़र तय करना पड़ा है। सच्चाई यह है कि हम उन महिला धावकों को याद करने के नाम पर केवल खानापूर्ति करते हैं। इसे कृतघ्नता ही कहा जाएगा।

महिला धावकों के संघर्ष को दिखाती किताब

पत्रकार सोहिनी चट्टोपाध्याय ने इन महिला धावकों के संघर्ष को एक किताब में दर्ज़ किया है। किताब का नाम है “द डे आई बिकम ए रनरः ए वूमेन हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू द लेंस ऑफ स्पोर्ट”। इस किताब में 1940 के दशक से लेकर मौजूदा समय तक की भारतीय महिला धावकों की कहानी को दर्ज किया गया है। किताब महिला धावकों के संघर्ष को समझने और याद करने का मौका देती है और साथ ही, नए सिरे से इन सार्वजानिक जगहों के अलोकतांत्रिक स्वरूप पर बहस छेड़ती है। कुल 11 अध्यायों में फैली इस किताब को चार भागों में बाँट सकते हैं। किताब के पहले हिस्से में सोहनी का निजी वृत्तान्त है या यूँ कहें इस किताब को लिखने का विचार कैसे आया, उसका जवाब भी वह देती है।

कोई क्यों दौड़ता है? इसके कई जवाब हो सकते हैं। पहले अध्याय में रोचक जवाब दिये हुए हैं। लेखिका क्यों दौड़ती है? कहती है कि खेल किसी भी नागरिकों को अपनी देशभक्ति व्यक्त करने का मौका देता है। आगे बताती है कि मेरे लिए दौड़ना यह जाँचने का एक ज़रिया भी है कि भारत में एक महिला होना कैसा होता है। वह लिखती हैं, “मुझे उस समय यह चिंता सता रही थी कि कहीं पसीने के कारण मेरे ब्रा की रेखाएं उभर कर बाहर तो नहीं दिख रही हैं? क्या दौड़ते समय मेरे स्तन आपत्तिजनक रूप से उछलते हुए दिखते हैं? क्या मेरा टी-शर्ट मेरे नितम्ब से ज्यादा तो ऊपर नहीं जा रहा है? क्या मेरी उपस्थिति किसी को उतेजित तो नहीं कर रही है?”

दूसरे भाग में मेरी डिसूजा, कमलजीत संधू और पी.टी. उषा की कहानी है। तीसरे हिस्से में तीन और महिला धावकों की कहानी है जिनकी लैंगिक पहचान को मुद्दा बनाकर अपमानित किया गया। किताब के अंतिम हिस्से में एक छोटे-से गाँव की रहने वाली ललिता बाबर की कहानी है, महाराष्ट्र के मराठवाडा क्षेत्र में शुरू किये गए सनराइज परियोजना की कहानी है और इला मित्रा की कहानी है। कहा जाता है कि इला को 1940 के ओलम्पिक खेलों में ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधत्व करने के लिए चुना गया था (हालांकि, दूसरे विश्वयुद्ध के कारण 1940 की ओलम्पिक खेल प्रतियोगिता निरस्त हो गई थी।)

लेखन की रोचक शैली

लेखन शैली रोचक और सम्मोहक है। लेखन की कई शैलियां रही हैं लेकिन, यह निराली है, विरली है। महिला धावकों को किरदार बनाकर करीब आठ दशकों की गाथा को एक धागे में पिरो दिया। लेखिका अंचल मल्होत्रा भी ऐसी ही शैली का इस्तेमाल करती है। पुराने ज़माने की वस्तुओं, निशानियों को आधार बनाकर उस समय के इतिहास को पाठकों तक पहुंचाती हैं। विचारणीय है कि यह किताब एक ऐसे समय में आई है जब कई महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के ख़िलाफ़ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उसके बाद के घटनाक्रम से आप सब वाकिफ हैं। पूरा देश जब आज़ादी के अमृतकाल का जश्न मना रहा था, तब महिला खिलाड़ी सडकों पर धरना देती, स्टेट और पुलिस की लाठियों का सामना करती नज़र आती है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद यह दशा है तो पहले का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे दौर में, इस किताब की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है।

भारतीय महिला धावकों का सफ़र

साल 1940 का ओलंपिक निरस्त नहीं हुआ होता तो भारत की पहली महिला धावक का नाम इला मित्रा होता। लेकिन यह ख़िताब किसी और के नसीब में लिखा था। वर्ष 1952 का ओलंपिक हेलसिंकी (फ़िनलैंड) में हो रहा था। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरी डिसूज़ा को चुना गया। (मेरी एक धावक के साथ-साथ हॉकी की खिलाड़ी भी थी।) मेरी, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला थीं। यूं तो हरेक धावक की यात्रा अपनी निजी यात्रा होती है। लेकिन, इन धावकों के संघर्ष को सम्मिलित रूप में देखना होगा। जिस ओलंपिक खेल में मैडल हासिल करने का सपना मेरी ने देखा था उस सपने को कमलजीत संधू और पीटी उषा ने संजोया। इस सपने को साकार रूप देने के लिए आज भी इस देश की कई महिला धावक अपना पसीना बहा रहीं हैं। इन महिला धावकों के संघर्ष ने महिला सशक्तिकरण को मजबूती दी है। ऐसे में उचित यही होगा कि इन महिला धावकों की उपलब्धियों को केवल ट्रैक पर मिली सफलता या असफलता के आधार पर नहीं आंका जाएँ।

मेरी के योगदान को देखते हुए वर्ष 2013 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया। तब मैरी की उमर करीब 81 साल थी। भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला यह पुरस्कार किसी व्यक्ति की खेलों में आजीवन उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। 1980 के दौर की कल्पना कीजिए खेल प्रतियोगिताओं को देशवासी टीवी पर देख पा रहे थे। साल 1983 में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया था। उसके अगले वर्ष पीटी उषा कठिन संघर्षों को पार करती हुई ओलंपिक खेल के फाइनल हेतु चयनित होने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। इस उपलब्धि ने कई लड़कियों को प्रेरित किया होगा।

लेखिका हरेक किरदार के साथ-साथ, उस समय के सामाजिक और आर्थिक परिवेश को भी सूक्ष्मता से उकेरती जाती हैं। इससे लेखनी में सघनता आती है। उषा पर लिखे अध्याय में सोहिनी ने बताया कि कैसे उनके कोच ओएम. नाम्बियार ने भूमिका निभाई, कैसे उनके पति ने विपरीत परिस्थितियों में साथ दिया। किसी महिला की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि समाज ने कितना सहयोग और समर्थन दिया। पितृसत्ता के अंधेरे में डूबे इस समाज में ओएम. नांबियार, भरत चव्हाण और रमेश जैसी शख्सियतों का होना कितना ज़रूरी है उसे इस अध्याय के ज़रिये समझा जा सकता है। इस समाज के भीतर से ऐसी कई कहानियां खोजी जा सकती हैं जहां महिला खिलाड़ी को केवल इसलिए असफलता का सामना करना पड़ा क्योंकि उसको समर्थन नहीं दिया गया।

इसी अध्याय के अंत में लेखिका अपना एक निजी अनुभव बयाँ करती हैं। लेखिका, उषा के गृह क्षेत्र गई हुई थीं। वहाँ कोझिकोड के समुन्द्र तट पर दौड़ने के लिए जाती हैं। तब वहाँ मौजूद लोगों को इस बात से कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ रहा था कि दौड़ने वाला पुरुष है या महिला। दौड़ने वाले इंसान को सिर्फ ‘इंसान’ ही समझा। यह उषा का हासिल था। उषा की उपलब्धियों ने काफ़ी हद तक इन सार्वजानिक जगहों का लोकतंत्रीकरण किया।

पितृसत्तात्मक समाज का मीडिया भी उसी रंग में रंगा हुआ है। इन संवेदनशील घटनाओं को सनसनी बनाकर टीआरपी हासिल करने कोशिश करता रहता है। सोहिनी, कई मीडिया रिपोर्टों का हवाला देकर उनके पीछे की सोच और परिणामों का पड़ताल करती हैं।

लैंगिक पहचान का सवाल

इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि महिलाओं को अपनी लैंगिक पहचान के आधार पर खुद को साबित करना पड़ता है। वहीं पुरुषों के मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। खेलों में लैंगिक परिक्षण के कारण देश की तीन महिला धावकों को इसके परिणाम भी भुगतन पड़ें। शांति सौंदर्यराजन को तो अपने मेडल से भी वंचित कर दिया गया। शांति की कहानी तो जीते जागते संघर्ष की गाथा है। अपने परिवार वालों के साथ ईट के भट्टों में काम करने वाली शांति दोहा के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंच जाती है। वहाँ 800 मीटर की दौड़ में रजत पदक को अपने नाम करती है। क्या भारत सरकार या भारत के लोग शांति के साथ खड़े रहे? परिक्षण की रिपोर्ट आने के कुछ देर बाद ही भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के तत्कालीन सचिव ललित भानोत ने फोन पर शांति सौंदर्यराजन को सूचना दी कि उन्हें अब खेलने नहीं दिया जाएगा। गाँव-बिरादरी वालों ने शांति का मजाक बनाया। इतना ही नहीं इससे आहत होकर उन्होंने खुद के जीवन को नकुसान पहुंचाने की कोशिश की।

इस तरह की घटनाओं पर मीडिया की प्रतिक्रिया सोचने के लिए मजबूर करती है। पितृसत्तात्मक समाज का मीडिया भी उसी रंग में रंगा हुआ है। इन संवेदनशील घटनाओं को सनसनी बनाकर टीआरपी हासिल करने कोशिश करता रहता है। सोहिनी, कई मीडिया रिपोर्टों का हवाला देकर उनके पीछे की सोच और परिणामों का पड़ताल करती हैं। पिंकी प्रमाणिक के मामले में भी मीडिया ने ऐसी ही भूमिका निभाई थीं। पिंकी के ऊपर एक महिला साथी ने रेप का आरोप लगाया था। साथ ही, यह आरोप भी लगाया कि पिंकी महिला नहीं है। उसके बाद पिंकी को पुलिस की क्रूरता का सामना करना पड़ा था। दुती चंद का मामला भी लिंग परिक्षण से जुड़ा हुआ था। दुती को 2014 के कॉमनवेल्थ खेल से बाहर कर दिया था। हालाँकि, इससे कुछ महीने पहले सम्पन्न हुए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दुती ने दो स्वर्ण पदक जीते थे। दुती के मामले में सरकार ने सहयोग किया। नतीजे सबके सामने हैं; वर्ष 2019 में हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता।

इस किताब के आखिरी हिस्से में लेखिका ने एक पूरा अध्याय सनराइज परियोजना पर लिखा है। यह परियोजना महाराष्ट्र के मराठवाडा क्षेत्र में चल रही है। यहाँ आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों की लड़कियाँ और लड़के आते हैं। इस परियोजना ने दौड़ने के खेल का लोकतंत्रीकरण किया है। अब गाँव-देहात की लड़की धावक बनने का सपना देख सकती है। ललिता बाबर एक ऐसे ही ग्रामीण इलाके की रहने वाली लड़की है। एक आम पाठक किसी महिला धावक के बारे में अपनी राय मीडिया में छपी ख़बरों के आधार पर बनाता है। लेकिन, महिलाओं के मामले में मीडिया पूरी तस्वीर उकेर पाने में नाकाम रहा है।

यूं तो हरेक धावक की यात्रा अपनी निजी यात्रा होती है। लेकिन, इन धावकों के संघर्ष को सम्मिलित रूप में देखना होगा। जिस ओलंपिक खेल में मैडल हासिल करने का सपना मेरी ने देखा था उस सपने को कमलजीत संधू और पीटी उषा ने सँजोया।

इस किताब के माध्यम से देश की महिला धावकों के संघर्ष को समझा जा सकता है। 1950 के दशक में, बॉम्बे में मेरी डिसूजा या 1968 में चंडीगढ़ में कमलजीत संधू या 1980 में पय्योली में पीटी उषा का दौड़ना किसी क्रांति से कम नहीं था। लेखिका ने हरेक कहानी को वर्तुल शैली में लिखने की कोशिश की है; जिसमें वो कामयाब भी हुई हैं। भाषा का प्रवाह भी निरंतर बना रहा है। हाँ, यह बात ज़रूर है कि लेखिका ने आत्मकथात्मक शैली में ज्यादा लिखा है। लेखिका जिन कहानियों को पुस्तक की शक्ल में ढाल रही थीं उनमें दम था। लेखिका को आत्मकथात्मक शैली में नहीं लिखना चाहिये था। ताकि पाठक और किताब के किरदारों के बीच किसी तीसरे इंसान की मौजूदगी महसूस नहीं होती।