आज भी हमारे देश में इंजीनियर, डॉक्टर या आईपीएस और आईएएस जैसे पेशे की अहमियत और शायद सम्मान किसी भी और पेशे से ज्यादा है। अक्सर बच्चों को आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एडमिशन हो जाए, इसके लिए जोर दिया जाता है और इसकी तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों में लाखों खर्च किए जाते हैं। अमेरिका की तर्ज पर साल 1956 में भारत में पश्चिम बंगाल के आईआईटी खड़गपुर में अंग्रेजों की बनाई जेल को पहला कैंपस बनाया गया। इस तरह देश को पहला आईआईटी कैंपस खड़गपुर के रूप में मिला। 1990 तक आते-आते देश के अलग-अलग हिस्सों पर दाखिले की कोचिंग के लिए अनेक इंस्टीट्यूट खुल गए। आईआईटी का नाम सुनते ही दिमाग में कोटा, खड़गपुर, मद्रास, कानपुर, गुवाहाटी, बॉम्बे जैसे शहर आते हैं, जहां हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपने सपनों और किताबों का बैग पैक करके पहुंचते हैं।

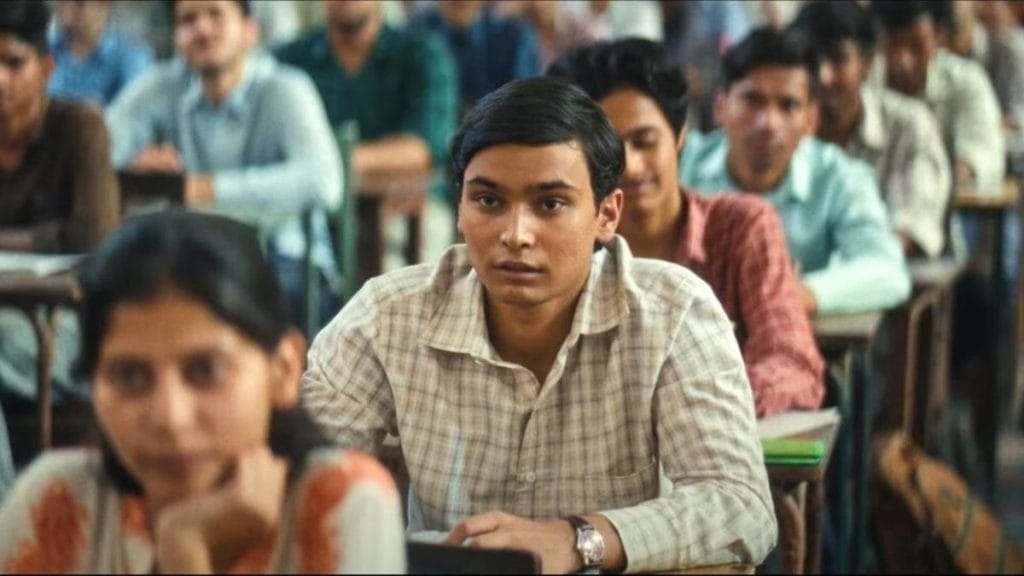

यह खेल सिर्फ कोटा जाने, आईआईटी के एंट्रेंस की तैयारी करने और इसे पास कर आईआईटियन बन जाने तक ही सीमित नहीं है। बल्कि फेलियर, फैमिली और एकेडमिक प्रेशर, हाई कंपटीशन और एक मुश्किल से रूटीन के बीच ही एस्पिरेंट्स को जीना होता है। हाल ही में आई फिल्म ऑल इंडिया रैंक (एआईआर) युवाओं के इसी संघर्ष के बीच बुनी गढ़ी गई है। निदेशक वरुण ग्रोवर ने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया है। वहीं, संजय राउत्रे और सरिता पटेल ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म एक 18 साल के लड़के विवेक के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिसके कंधों पर अपने पिता के सपने आईआईटियन बनने का बोझ लदा है। माता-पिता को इस बात का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि उनके बच्चे को क्रिकेटर बनना है या संगीतकार। फिल्म दिखाती है कि कैसे लाखों परिवारों में अगर मां-बाप ने अपने बच्चे को आईआईटियन बनाने का सपना देखा है, तो उसे यही करना पड़ता है। उसके पास कोई चॉइस नहीं होती है। इसी द्वंद्व के बीच फंसकर सालाना हजारों युवाओं की आत्महत्या से मौत हो जाती है।

यह खेल सिर्फ कोटा जाने, आईआईटी के एंट्रेंस की तैयारी करने और इसे पास कर आईआईटियन बन जाने तक ही सीमित नहीं है। बल्कि फेलियर, फैमिली और एकेडमिक प्रेशर, हाई कंपटीशन और एक मुश्किल से रूटीन के बीच ही एस्पिरेंट्स को जीना होता है।

ऐसा नहीं है कि आईआईटी के पीछे लोगों का सनक आज से हो। साल 1956 में पहली आईआईटी के बाद ही यह दौड़ शुरू हो गई थी। देशभर में ढेरों इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, जिनमें से सिर्फ गिने-चुने विद्यार्थी ही आईआईटियन बनते हैं। भारत जैसे देश में यदि मां-बाप द्वारा थोपे जाने वाले आईआईटियन के सपनों को एक तरफ कर दिया जाए या फिर ना माना जाए, तो शायद आधे से अधिक कोचिंग संस्थान बंद हो जाएंगे। मोटी- मोटी किताबों में दिमाग खपाने वाले जिन बच्चों के कमरे के एक कोने में गिटार रखा रहता है, वो संगीतकार बन सकते हैं। जिन बच्चों की अलमारी में प्रेमचंद के उपन्यास रखे रहते हैं, वो शानदार लेखक या कवि हो सकते हैं। जिन्होंने अपने कमरों में कपिल देव और सचिन तेंदुलकर के पोस्टर लगाए हैं वो क्रिकेटर बन सकते हैं।

फिल्म की कहानी

फिल्म 90 के दशक में बुनी गई है। इस बीच बदलता भारत, आर्थिक उदारीकरण से समाज में आ रहे बदलाव, पॉप कल्चर, युवाओं का बदलता लाइफस्टाइल बखूबी दिखाया गया है। फिल्म में 17 साल का लड़का विवेक (बोधिसत्व शर्मा) है जो पिता रमेश कुमार (शशि भूषण) के दबाव में आईआईटी की कोचिंग करने लखनऊ से कोटा आ गया है। फिल्म के एक गीत में खुद विवेक गुनगुना रहा है ‘चॉइस ही नहीं है भाई, चॉइस ही नहीं है भाई।

बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं है भाई।‘ वहीं मां मंजू (गीता अग्रवाल) शुगर की मरीज है। लेकिन मोतीचूर के मीठे लड्डुओं को खाना नहीं छोड़ पा रही हैं। पिता साधारण नौकरी करते हैं और माँ घर के साथ-साथ घर खर्च के लिए एक पीसीओ चलाती हैं। जब वह पीसीओ के फोन पर कहती हैं कि 4 मिनट होने वाले हैं कुछ बोलना है या फोन रख दें तो 1997 का भारत आस-पास ही दिखता है।

फिल्म में 17 साल का लड़का विवेक (बोधिसत्व शर्मा) है जो पिता रमेश कुमार (शशि भूषण) के दबाव में आईआईटी की कोचिंग करने लखनऊ से कोटा आ गया है। फिल्म के एक गीत में खुद विवेक गुनगुना रहा है ‘चॉइस ही नहीं है भाई, चॉइस ही नहीं है भाई। बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं है भाई।‘

जीवन के सच्चे पहलुओं को छूती फिल्म

कोचिंग के महासागर में जबरदस्ती उतारने के बाद विवेक कुछ समझ नहीं पाता है। उसका मन अभी भी लखनऊ में ही अटका पड़ा है। तभी तो हर हफ्ते वह कोटा के रेलवे स्टेशन पर आकर लखनऊ की ट्रेन को देखता रहता है और सोचता है कि एक साल बाद इसी से वापस अपने घर जाना है। इसी दौरान उसे तीन दोस्त मिलते हैं। राहुल, रिंकू और सारिका (समता सुदीक्षा)। सारिका उसे देखते ही पसंद आ जाती है। वह कोचिंग में सबसे होशियार लड़की है। एक संवाद में सारिका कहती है कि अंकल लोगों को लगता है लड़कियां सिर्फ बहन हो सकती हैं और लड़कों को लगता है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड। क्या दोस्ती जैसी कोई चीज़ नहीं होती है? फिल्म इन संवादों और सच्ची दोस्ती के माध्यम से हिंदी सिनेमा के गढ़े कई स्टीरिओटाइप को तोड़ने की कोशिश करती है।

आईआईटी का मानसिक दबाव और दोस्ती में जटिलताएं

एक सीन में विवेक कहता है कि इससे अच्छा है कि मैं यूनिवर्सिटी से बीएससी कर लेता, तो पिता कहता है कि सिर्फ गुंडई होती है यूनिवर्सिटी में। चरित्रवान लोग आईआईटी जाते हैं। वहीं एक अन्य सीन में विवेक कहता है कि हम पढ़ रहे हैं जितना होता है हमसे। इसपर उनके पिता का उत्तर आता है कि जितना तुमसे होता है उतना नहीं पढ़ना है। जितनी मानवीय क्षमता है, उतना पढ़ना है। फिल्म में बखूबी दिखाया गया है कि कैसे दोस्त ये कहते रहते हैं कि मैं तो बिलकुल नहीं पढ़ रहा हूं और आखिर में वो पास हो जाते हैं। ऐसा ही फिल्म में रिंकू और विवेक के साथ हो जाता है। तीनों में से एक दोस्त बाकी दोनों को यह कहता है कि कुछ नहीं रखा है पढ़ाई में। बाद में रिजल्ट आने पर पता चलता है कि वह खुद पढ़ रहा था और बाकियों को पढ़ाई से दूर रख रहा था। एक आईआईटियन होने के कारण डायरेक्टर वरुण ग्रोवर स्टूडेंट लाइफ के माहौल को फिल्म में जीवंत करने में कामयाब रहे हैं। गुस्सा, दबाव, दोस्ती, प्यार, टीनैज में सेक्शुअल फैनटेसी, घर से भेजे गए लड्डू और मम्मी के रोजाना के फोन कॉल्स मानों हमें कैमरा के अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है।

एक सीन में विवेक कहता है कि इससे अच्छा है कि मैं यूनिवर्सिटी से बीएससी कर लेता, तो पिता कहता है कि सिर्फ गुंडई होती है यूनिवर्सिटी में। चरित्रवान लोग आईआईटी जाते हैं। वहीं एक अन्य सीन में विवेक कहता है कि हम पढ़ रहे हैं जितना होता है हमसे।

फिल्म का मजबूत पक्ष और कमजोर कड़ी

इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑल इंडिया रैंक एक शानदार फिल्म है। सभी गीत जान डालने वाले हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाली बुंदेला मैम का किरदार निभा रही शीबा चड्ढा ‘दिमाग में बर्फ और दिल में आग जलाकर रखने’ का मूलमंत्र देकर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। जो मैसेज यह फिल्म देना चाहती है वह समाज तक पहुंच चुका है। लेकिन, इसमें एक खालीपन नजर आता है। एक समय के बाद विवेक के मां-बाप का रूटीन उबाऊ और नीरस लगने लगता है। फिल्म एक दम से खत्म हो जाती है, जैसे कोई बात कहनी बाकी रह गई हो। फिल्म की कहानी मंजिल तक पहुंच नहीं पाई। वहीं अहम बात यह है कि यही कहानी हम थ्री इडियट्स जैसी फिल्म में देख चुके हैं, कोई विशेष नयापन नहीं है। हालांकि फिल्म को बेकार के चकाचौंध के दूर रखा गया है, जो फिल्म को खास बनाता है। फिल्म देखने लायक है और प्रेरित करती है। अपने बच्चों पर खुद के सपने थोपने वाले माता-पिता के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए यह जरूरी फिल्म है।

भारत में विद्यार्थियों की आत्महत्या से होती मौतें

साल 2018 से 2022 के बीच आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में 61 विद्यार्थियों की आत्महत्या से मौत हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2018 में 11, साल 2019 में 16, वर्ष 2020 में पांच, 2021 में 16 विद्यार्थियों की आत्महत्या से मौत हुई। आंकड़ों के मुताबिक इस साल सितंबर तक 10 विद्यार्थियों की आत्महत्या से मौत हो चुकी है। इनमें 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं। एक आरटीआई के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 20 साल में आईआईटी के 37 विद्यार्थियों की आत्महत्या से मौत हुई है।

साल 2018 से 2022 के बीच आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में 61 विद्यार्थियों की आत्महत्या से मौत हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2018 में 11, साल 2019 में 16, वर्ष 2020 में पांच, 2021 में 16 विद्यार्थियों की आत्महत्या से मौत हुई।

साल 2019 से 2024 तक आईआईटी मद्रास में सबसे ज्यादा 7 विद्यार्थियों की आत्महत्या से मौत हुई है। आईआईटी कानपुर में 3, आईआईटी खड़गपुर में 3, आईआईटी दिल्ली में 6 और आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी धनबाद में 2-2 विद्यार्थियों की आत्महत्या से मौत हुई है। इनकी मुख्य वजह एकेडमिक प्रेशर यानी शैक्षणिक दबाव रहा है। आईआईटी के भीतर इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इनक्वायरी की मांग भी की गई जिसमें मनोचिकित्सक शामिल हों। वहीं यह भी मांग की गई है कि इसमें आईआईटी प्रोफ़ेसर शामिल न किए जाएं।

फिल्म ‘ऑल इंडिया रैंक’ और इसके माध्यम से सामने आने वाला दबाव, असफलता का भय और प्रतियोगिता के बीच खोते सपने, हमारे समाज में शिक्षा के प्रति बढ़ती और अपेक्षाओं की सीमा को उजागर करते हैं। यह कहानी उन लाखों विद्यार्थियों की आवाज़ बनती है, जो अपनी असली पहचान, रुचियां और क्षमताओं को खोजने के बजाय किसी और का सपना जीने को मजबूर हो जाते हैं। यह फिल्म यह संदेश देती है कि माता-पिता को अपने बच्चों के सपनों को समझने, उन्हें अपने हिसाब से जीवन जीने की स्वतंत्रता देने की जरूरत है। कोचिंग संस्थानों का ढांचा, जिसमें सफलता का दबाव बढ़ाया जाता है, उस पर सवाल उठाना आवश्यक है। यह फिल्म बताती है कि बच्चों की मानसिक सेहत और उनके व्यक्तिगत विकास के प्रति संवेदनशीलता, एक बेहतर और संतुलित भविष्य की नींव है।