मां के हाथ का खाना, दादी के अचार का स्वाद या नानी की रसोई की खुशबू ये वाक्य सिर्फ स्वाद या भावुकता नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक स्मृति का निर्माण करते हैं। इन्हें सुनते ही हमें न केवल भूख लगती है, बल्कि एक पुरानी आत्मीयता और घरेलू माहौल याद आने लगता है। पर क्या कभी हमने यह सोचा है कि इस स्मृति के पीछे कौन सा श्रम है? और वह काम किसने किया? जब कोई कहता है कि दादी का अचार आज भी याद आता है । तो यह स्मृति स्वाद की होती है पर क्या किसी को यह याद है, कि दादी ने धूप में कितने घंटे बैठ कर वो अचार डाला था? कितनी बार उनकी कमर दुखी होगी? इस स्मृति में उनकी मेहनत के बजाय केवल उनका उत्पाद बचा रह जाता है। क्या यह पाक-स्मृति असल में कोई सामूहिक सांस्कृतिक धरोहर है या फिर महिलाओं के श्रम और उनके जीवन की एक ऐसी तस्वीर है जिसे समाज ने केवल भावनात्मक बना कर उसे काम नहीं बस ‘प्रेम’ का नाम दे दिया?

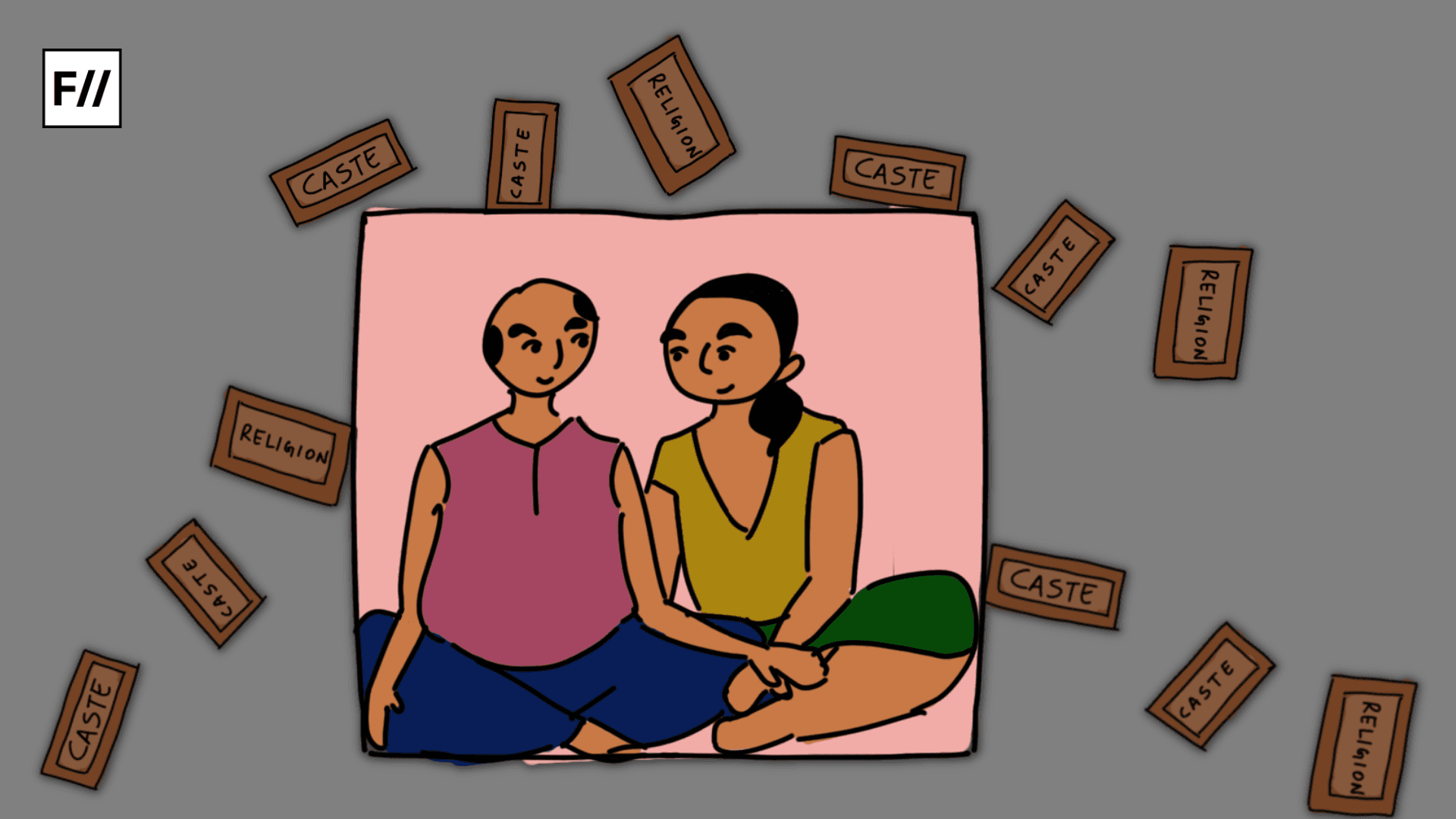

पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को रसोई से जोड़ना कोई नया चलन नहीं है। परंपराओं, धर्मग्रंथों, सामाजिक कहावतों और यहां तक कि विज्ञापनों और सिनेमा तक ने इस धारणा को मजबूत किया है कि अच्छी महिला वही है जो घर चलाए, खाना पकाए और दूसरों की सेवा करे। पाक-स्मृति को जिस तरह एक ‘संस्कार’ की तरह ग्लोरिफाई या बढ़ा – चढ़ा कर बताया गया है । वह सिर्फ स्वाद की नहीं, महिलाओं को घर की दीवारों में सीमित करने की प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, कि ‘घर की रानी’ और ‘चूल्हे की लक्ष्मी’ जैसे उपमान महिलाओं को दिए गए पर बिना यह पूछे कि वे अपने जीवन का कितना समय रसोई में देती हैं, और क्या वह समय वाकई उन्हें चुनने को मिला था?

जब कोई कहता है कि दादी का अचार आज भी याद आता है । तो यह स्मृति स्वाद की होती है पर क्या किसी को यह याद है, कि दादी ने धूप में कितने घंटे बैठ कर वो अचार डाला था? कितनी बार उनकी कमर दुखी होगी? इस स्मृति में उनकी मेहनत के बजाय केवल उनका उत्पाद बचा रह जाता है।

पाक स्मृति और पितृसत्ता का गठबंधन

पाक-स्मृति सिर्फ एक भावुक याद नहीं है, बल्कि यह पितृसत्ता के रूढ़िवादी ढांचे को भी दिखाती है। जब कोई कहता है, ‘मां के हाथ का खाना ही सबसे अच्छा होता है’ । तो वह अनजाने में यह भी कह रहा होता है कि मां का खाना बनाना तो स्वाभाविक है। यह स्वाभाविकता ही महिलाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है। उन्होंने पीढ़ियों से इसे सीखा क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया है। यह श्रम जो दैनिक जीवन का हिस्सा है, न तो मान्यता पाता है और न ही उसे काम के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत में यह समस्या हर जगह देखी जा सकती है। द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में घरेलू कामों पर लगभग सात गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं । महिलाएं प्रतिदिन लगभग 7 घंटे अवैतनिक घरेलू कामों में लगाती हैं, जबकि पुरुष समान गतिविधियों पर लगभग 2.8 घंटे व्यतीत करते हैं। यह विभाजन प्राकृतिक नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से बनाया गया है। इस विषय पर हरियाणा के एक गांव में रहने वाली 55 वर्षीय प्रकाशवती कहती हैं, “बच्चे बुखार में भी खाना मुझसे ही मांगते थे। इसलिए बुखार में भी हम उठकर खाना बनाते थे।”

इस एक पंक्ति में हमारी पाक-संस्कृति की नींव छिपी है, जहां प्रेम और कर्तव्य के नाम पर श्रम की मांग की जाती है, पर उस श्रम की गिनती नहीं होती है। इन यादों की सबसे खतरनाक बात यह है कि वे महिलाओं की एजेंसी को मिटा देती हैं। उन्हें एक ऐसे रोल में बांध देती हैं जहां प्रेम, सेवा, ममता ये सब उनके श्रम को ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दिल्ली की रहने वाली 31 वर्षीय दीक्षा अपना अनुभव साझा करते हुए बताती हैं, “अगर कभी मैं नाराज़गी या थकान में खाना न बनाऊं, तो कहा जाता है कि, अब तुझमें पहले जैसा अपनापन नहीं रहा।” इससे यह साफ हो जाता है कि खाना बनाना अब केवल प्यार का संकेत नहीं, बल्कि एक तरह का भावनात्मक दबाव भी बन गया है, जिसमें महिला का प्रेम उसकी बनाई थाली से ही तौला जाता है। इसी तरह हरियाणा की रहने वाली 39 वर्षीय सुमन कहती हैं, “अगर खाना ठीक से न बना तो सबका मुंह उतर जाता है। कभी – कभी मुझे लगता है घर में मैं बस खाना बनाने वाली बन कर रह गई हूं।”

भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में घरेलू कामों पर लगभग सात गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं । महिलाएं प्रतिदिन लगभग 7 घंटे अवैतनिक घरेलू कामों में लगाती हैं, जबकि पुरुष समान गतिविधियों पर लगभग 2.8 घंटे व्यतीत करते हैं।

खानपान और पहचान का संघर्ष

हम सबके बचपन की रसोई की यादों में एक सामान्य दृश्य होगा कि माँ हमें खाना चखने के लिए बुलाती हैं, “नमक ठीक है? मिर्च तो ज्यादा नहीं?” हैरानी की बात यह है कि वह रसोई में नए लोगों से स्वाद के बारे में राय लेती हैं, जबकि असली जानकार तो वही हैं। जो कई सालों से सबके लिए खाना बनाती हैं। असल में यह सिर्फ स्वाद चखना नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि खाना घर के दूसरे (अक्सर पुरुष) सदस्यों की पसंद के हिसाब से बनना चाहिए। दिल्ली में रहने वाली 27 वर्षीय आकांक्षा ने अपना अनुभव साझा किया, उन्होंने बताया कि किस तरह शादी के बाद उनके खानपान में पूरी तरह बदलाव आ गया। “हमारे मायके में कम मिर्च वाला खाना बनता था, लेकिन ससुराल में हर व्यंजन में तेज़ मसाले डाले जाते थे। धीरे-धीरे मेरी रसोई की आदतें पूरी तरह बदल गईं।”

आगे वह कहती हैं, “अब मैं वही स्वाद बनाती हूं, जो वहां के लोग पसंद करते हैं, मेरी अपनी पसंद तो कब की गुम हो गई है।” यह व्यक्तिगत अनुभव दिखाता है कि शादी और पितृसत्ता के दोहरे दबाव में महिलाओं की भोजन से जुड़ी यादें भी बदल जाती हैं । उनके खाने की यादें, स्वाद और रसोई की पहचान पति या ससुराल की पसंद के हिसाब से फिर से लिखी जाती हैं। कभी सोचा है कि माँ की रेसिपी जैसे शब्दों में ‘माँ’ ही क्यों होती है? बेटा क्यों नहीं? दीक्षा के चचेरे भाई को अचार बनाने का शौक था लेकिन दादी ने कहा “तू लड़का है, बहनों को सीखने दे।” यह पाक विरासत वास्तव में एक सीमांकन या सीमा तय करना है, कौन रसोई में रहेगा और कौन बाहर जाएगा। विरासत के नाम पर यह शक्ति नहीं, श्रम का स्थायी बंधन है। सिनेमा और विज्ञापन भी इस विचारधारा को सही साबित करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

हमारे मायके में कम मिर्च वाला खाना बनता था, लेकिन ससुराल में हर व्यंजन में तेज़ मसाले डाले जाते थे। धीरे-धीरे मेरी रसोई की आदतें पूरी तरह बदल गईं। अब मैं वही स्वाद बनाती हूं, जो वहां के लोग पसंद करते हैं, मेरी अपनी पसंद तो कब की गुम हो गई है।

सिनेमा और विज्ञापनों में भावनाओं का बाज़ारीकरण

हमारी खाने के प्रति भावनाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बाजार और मीडिया में भी इन्हें बढ़ाया जाता है। प्रेस्टीज के पुराने विज्ञापन की टैगलाइन थी, जो बीवी से करे प्यार, वो कैसे करे प्रेस्टीज से इंकार। इस विज्ञापन में प्यार की परिभाषा घरेलू श्रम को स्वीकार करने के रूप में दी गई । पत्नी को प्यार करने का मतलब है उसके लिए एक नया प्रेशर कुकर खरीदना। मसाला कंपनियां “माँ के हाथ का स्वाद” बेचती हैं पर कभी यह नहीं कहतीं कि, “पिता के हाथ की दाल” कैसी थी। यह सिलेक्टिव स्मृति है, जिसमें काम और प्रेम को रोमांटिक करके केवल महिलाओं तक सीमित कर दिया जाता है।

हिंदी सिनेमा ने भी इस छवि को लगातार मजबूत किया। फिल्मों में माँ या पत्नी का किरदार अक्सर रसोई में दिखाया जाता है, गर्म-गर्म रोटियां बनाते हुए, चूल्हे की आंच पर पसीना बहाते हुए लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान। यह दृश्य इतने सामान्य हैं, कि दर्शक इसे सच मान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर पारिवारिक फिल्मों और डेली सोप ओपेरा में अक्सर घर लौटते बेटे या थके हुए पति के स्वागत का मतलब होता है, माँ/पत्नी ने उनके पसंदीदा व्यंजन बनाए हैं। महिला के प्यार को सीधे उसके बनाए खाने से मापा जाता है और उसकी मेहनत को त्याग या ममता के नाम पर रोमांटिक किया जाता है जबकि यह श्रम अवैतनिक और रोज़मर्रा का है।

हमारी खाने के प्रति भावनाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बाजार और मीडिया में भी इन्हें बढ़ाया जाता है। प्रेस्टीज के पुराने विज्ञापन की टैगलाइन थी, जो बीवी से करे प्यार, वो कैसे करे प्रेस्टीज से इंकार। इस विज्ञापन में प्यार की परिभाषा घरेलू श्रम को स्वीकार करने के रूप में दी गई ।

रसोई से रेस्तरां तक पूंजीवादी पितृसत्ता का स्वाद

घरेलू रसोई में जहां औरतें रोज़ घंटों खाना पकाती हैं, वहां उनके काम को ज़िम्मेदारी या फर्ज़ के रूप में देखा जाता है न कि कौशल या पेशे के रूप में। लेकिन जैसे ही वही काम पैसा कमाने वाला पेशा बन जाता है चाहे होटल हो, रेस्तरां हो या कुकिंग शो वहां अचानक पुरुष शेफ़ की सराहना की जाती है । पूंजीवादी पितृसत्ता का दोहरा रूप यहां देखने को मिलता है । जब घर में खाना बनाना ऐसा दिखाया जाता है मानो यह फ़र्ज, प्यार और त्याग की निशानी हो। बाज़ार में जब उसी काम से पैसा बनने लगे तो उसे प्रोफेशन बना दिया जाता है और अक्सर पुरुषों की संख्या उस क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देने लगती है । अब वही स्वाद “मास्टरशेफ़” का कहलाएगा, वही रेसिपी “सिग्नेचर डिश” बन जाएगी और वही तकनीक “गौरमेट आर्ट” कहलाएगी। यानी घर के भीतर, महिला का वही काम अनदेखा कर दिया जाता है । लेकिन घर के बाहर, वही काम पुरुष के हाथ में आते ही आर्थिक, प्रतिष्ठित और ग्लैमर से भरा पेशा बन जाता है।

पाक स्मृतियां अगर सांस्कृतिक धरोहर हैं तो यह जरूरी है कि हम उन्हें सच के साथ देखें। हां, मां का खाना प्यार भरा था पर वह काम भी था। दादी का अचार स्वादिष्ट था पर उसमें पसीना और मेहनत भी शामिल थी। हमें अपनी यादों को संवेदनशीलता से देखना होगा। उन्हें इतना भावनात्मक भी नहीं बनाना कि उनके पीछे छुपी मेहनत अनदेखी रह जाए। पाक स्मृति अगर केवल स्वाद तक सीमित रह जाए और वह श्रमिक महिला को मिटा दे तो वह याद नहीं, शोषण का उपकरण बन जाती है। इसलिए, अगली बार जब हम ‘मां के हाथ के खाने’ को याद करें तो सिर्फ स्वाद नहीं उसके पीछे की थकावट, निस्वार्थता और अवैतनिक श्रम भी याद करें। तभी पाक-स्मृति एक सच्ची सांस्कृतिक धरोहर बन सकेगी जो न केवल स्वाद बल्कि महिला के जीवन की कहानी भी कहती है।