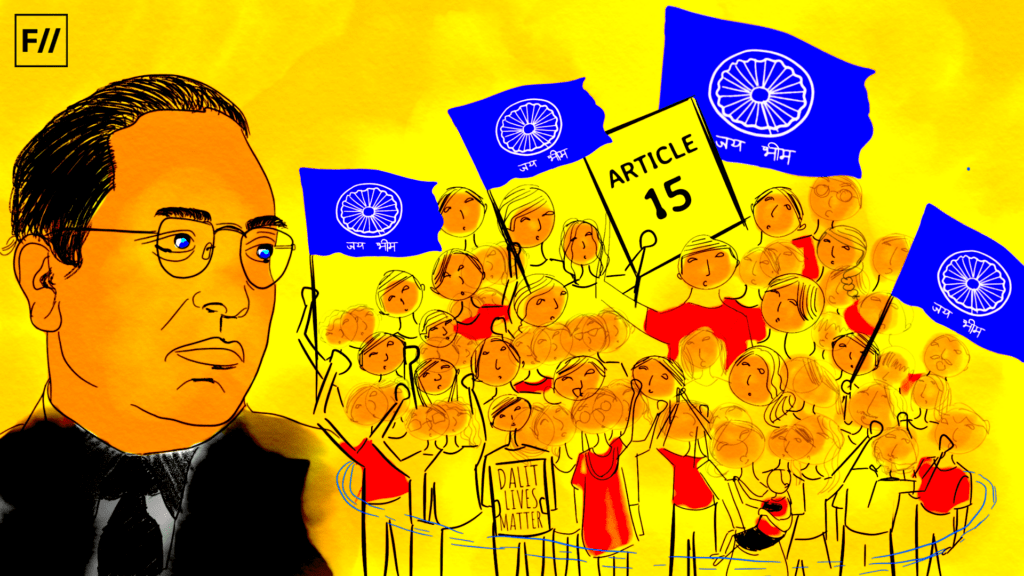

संविधान की प्रस्तावना में गढ़े गए लोकतंत्र के आदर्श या यूं कहें कि लोकतांत्रिक सिद्धांत जैसे न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्द मौजूद हैं। ये लोकतांत्रिक आदर्श दलित समाज का आधुनिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगतिशीलता के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज न्याय और समानता जैसे सिद्धांत एक राजनेता या राजनेत्री के लिए दलितों के विषय में एक गंभीर राजनीतिक विमर्श का हिस्सा फिर भी नहीं बन पाए हैं। ख़ासकर के आज के राजनीतिक परिवेश में जहाँ दलित समाज के लोगों में विशेषकर महिलाओं का जीवन पहले ही तरह चुनौतिपूर्ण और जटिल बनी हुई हैं। उन्हें उसी मुख्यधारा में ठूसने की कोशिश की गई जो सवर्णों की प्रधानता से जाल से जकड़ी हुई है।

तभी वे जातिवाद और यौन हिंसा का सामना करने को मजबूर हैं। आरक्षण के दशकों बाद भी स्थिति वही दिखाई देती है क्योंकि संरचना चाहे निजी हो या सार्वजनिक, दोनों ही दलित महिलाओं की ज़रूरतों को समायोजित कभी नहीं कर पाई। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार मान चुकी है कि आरक्षण का होना ही इनके लिए असल न्याय है। दलित नारीवाद और दलित चेतना के मायने को गढ़ने में भारतीय लोकतंत्र का सफ़र काफ़ी पीछे और अधूरा है। दलितों के होने वाली जातिवाद जैसी अमानवीय हिंसा और मानवाधिकारों का उल्लंघन बराबर जारी है और राजनेता हमेशा इनके मुद्दे और समस्या उठाने से बचते हैं।

मुझे लगा कि ‘नेशनल कमीशन फॉर एस/एसटी’ से मदद की गुहार लगाई जा सकती है ताकि फेलोशिप के बारे में मार्गदर्शन कर सकें। पर यहां मुझे किसी भी तरह की सहायता के लिए साफ मना कर दिया गया। कुछ स्टूडेंट्स की तरह, मेरे भीतर भी विदेश से पढ़ने की अधूरी रह गई।

देश से बाहर जाकर पढ़ने की इच्छा रखना भी चुनौती है

ग्रेजुएशन के दौरान विदेश से जेंडर एंड सोसाइटी के विषय पर मास्टर करने की मेरी इच्छा हुई थी। किस देश में पढ़ा जाए, दाखिला की प्रक्रिया क्या होगी, कितनी फीस लगती है, कहां से जानकारी जुटाई जाए, आदि सभी जरूरी बातों की कोई जानकारी नहीं थी। मुझे लगा कि ‘नेशनल कमीशन फॉर एस/एसटी’ से मदद की गुहार लगाई जा सकती है ताकि फेलोशिप के बारे में मार्गदर्शन कर सकें। पर यहां मुझे किसी भी तरह की सहायता के लिए साफ मना कर दिया गया। कुछ स्टूडेंट्स की तरह, मेरे भीतर भी विदेश से पढ़ने की अधूरी रह गई। कई दलित महिला विद्यार्थियों के लिए विदेश में पढ़ना उनके सपने से भी दूर है।

अगर यहां अपने देश की ही बात की जाए, तो जो दलित दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए शहरों में आकर उच्च शिक्षा में दाखिला लेना भी किसी संघर्ष से कम नहीं है। दलित विद्यार्थियों के लिए हर स्तर पर एकेडेमिक और वित्त सहायता आज भी मौजूद नहीं है। केवल कुछ स्कॉलरशिप के अलावा जोकि कुछ सीमाओं के साथ है। यहां आप अभिजात वर्ग की तुलना में निम्न-जाति, वर्ग और आय वाले समाजों में ‘महिला शिक्षा के महत्व’ की अवधारणाओं के देरी से आने की अवधारणा से भी समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, उच्च वर्ग के निजी स्कूलों में अधिकांश लड़कियों को उन्नत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जबकि आपका और आपकी बहनों का अनुभव बहुत अलग था। वहाँ आय, परिवार का समर्थन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था।

मैंने कुछ महीने इंतज़ार किया पर मुझे कोई अनुदान नहीं मिला। मुझे महीने भर बाद पता चलता है कि पोस्ट मेट्रिक एक परिवार से केवल एक ही सदस्य लाभार्थी हो सकते हैं। स्कॉलरशिप के इंतज़ार में देरी हो जाने की वजह से मैं उस वक्त एम.ए. के लिए दाखिला नहीं ले सकी।

उच्च शिक्षा हासिल करने में स्कॉलरशिप की कमी

ग्रेजुएशन या मास्टर करने जैसी उच्च शिक्षा हासिल करने में पर्याप्त स्कॉलरशिप का न होना, दलित विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी रुकावट है। दिल्ली में आगे मास्टर की पढ़ाई जारी रखने के लिए मैंने अपने ग्रेजुएशन के अंतिम साल में पोस्ट मैट्रिक जैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया ताकि इस स्कॉलरशिप से आने वाले पैसों से एम.ए. के कोर्स में दाखिला ले सकूं। इसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए मेरी बड़ी बहन भी आवेदन कर चुकी थी। इससे उन्हें अपने कोर्स के दौरान चुकायी गई अपनी फ़ीस का कुछ भाग वापस मिल गया था। मैंने कुछ महीने इंतज़ार किया पर मुझे कोई अनुदान नहीं मिला। मुझे महीने भर बाद पता चलता है कि पोस्ट मेट्रिक एक परिवार से केवल एक ही सदस्य लाभार्थी हो सकते हैं। स्कॉलरशिप के इंतज़ार में देरी हो जाने की वजह से मैं उस वक्त एम.ए. के लिए दाखिला नहीं ले सकी।

कई सरकारी प्रयासों और योजनाओं का लाभ उठाने में संरचनात्मक बाधाएं हैं। इन्हें ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए हमेशा शिकायत बनी रही है। ऐसा लगता है कि सरकारी व्यवस्था इसे जहां तक हो सके कठिन बनाने और हाशिये के तबके से आने वाले लोगों के मनोबल और आशा को कमज़ोर कर रही है।

हकीक़त यह है कि सरकारी अनुदान, वेतन प्रावधानों में अक्षमताएं और देरी दलितों को असंगत रूप से नुकसान पहुंचाती है। उन्हें शिक्षा और उससे जुड़े करियर में आगे बढ़ने से हतोत्साहित करती है। दिल्ली में कई स्कॉलर जो पीएचडी कर रहे होते हैं, कई बार उन्हें यूजीसी से मिलने वाली फेलॉशिप जो हर महीने मिला करती है, उसका महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे में कुछ दलित स्कॉलर्स को दोहरी संघर्ष और मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। ख़ासकर के जो दूर-दराज और छोटे क्षेत्रों से आते हैं, जिनका आगे का शोध काम और रहन-बसर ही इस अनुदान पर पूरी तरह निर्भर होता है।

आरक्षण के दशकों बाद भी स्थिति वही दिखाई देती है क्योंकि संरचना चाहे निजी हो या सार्वजनिक, दोनों ही दलित महिलाओं की ज़रूरतों को समायोजित कभी नहीं कर पाई। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार मान चुकी है कि आरक्षण का होना ही इनके लिए असल न्याय है।

जागरूकता का अभाव

यहां तक कि जब योजनाएं मौजूद होती हैं तब भी जानकारी और जागरूकता सीमित होती है। उन तक पहुंच पाना मुश्किल होता है। खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास सीमित साधन हैं। कई सरकारी प्रयासों और योजनाओं का लाभ उठाने में संरचनात्मक बाधाएं हैं। इन्हें ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए हमेशा शिकायत बनी रही है। ऐसा लगता है कि सरकारी व्यवस्था इसे जहां तक हो सके कठिन बनाने और हाशिये के तबके से आने वाले लोगों के मनोबल और आशा को कमज़ोर कर रही है।

शहरीकृत गांवों में जाति और लोकतंत्र

ग्रामीण गांवों में जाति-आधारित आवास अलगाव एक आम घटना है। लेकिन हमारे देशवासी जो सुनहरे चश्मे से देखते हैं, वे मान सकते हैं कि शहरी गांवों में अब ऐसा नहीं है। शहरी इलाकों की तो बात ही छोड़िए। एक दलित के रूप में ‘शहरीकृत’ गांव में पले-बढ़े मेरे अनुभव ने इस सोच के विपरीत संकेत दिया है जोकि खासतौर से चुनाव के वक्त ज्यादा साफ हो जाता है। सफदरजंग एन्क्लेव में बसा हुमायूंपुर, पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाले लोग, सस्ती खरीदारी और विविध व्यंजनों के कारण एक शानदार प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है। हालांकि एक चौकस नज़र से देखने पर तुरंत ही इस क्षेत्र की चमक के नीचे और जाति, भूमि स्वामित्व, अलगाव और उत्पीड़न की स्पष्ट संरचनाएं सामने आ जाती है।

जाति पर आधारित यहां दो चौपालें हैं। जाट समुदाय का प्रभुत्व मुख्य गांव की चौपाल के साथ दिखाई देता है, जिसे ‘जाट चौपाल’ कहा जाता है। अधिकांश स्थानीय भूमि-स्वामी जाटों ने किराये की आय में बदलाव किया है, जोकि अनियमित निर्माण द्वारा अधिकतम है। जैसे ही आप गांव के बाहरी इलाके में स्थित अंबेडकर पार्क में जाएंगे, तो इस जगह के आस-पास जाटव और दलित समुदाय रहते हैं। पार्क के कुछ कदम की दूरी पर एक ‘जाटव चौपाल’ है। चुनाव के दौरान दोनों चौपालों में अलग-अलग तरह से प्रतियोगी वोट की मांग करते हैं। जैसे यहां केवल महिलाओं के लिए भागवत कथा शुरू करना, धार्मिक और तीर्थयात्राओं की व्यवस्था कराना, कीर्तन कराना।

ऐसा अक्सर दोनों समुदाय में अलग- अलग तरह से होता है। जमीनी स्तर पर इस संरचना और स्थिति को सामने रखने का अर्थ दिल्ली के किसी ‘शहरीकृत गांव’ में चुनावी माहौल के दौरान हालात बताता है। लोकतंत्र वह है जहां सत्ता लोगों के लिए लोगों के हित में होता है। इन्हें जाति की बुनियाद पर बांटकर राजनीतिक दल पहले देखते हैं और वोट फिर वोट की मांग करते हैं। वास्तव में जैसा दिखता है, वो भारत असल में है नहीं। चुनाव के दौरान चाहे आप कितनी भी सेक्युलर बातें कहें, असल में गलियों और कस्बों से जातिवाद और शोषण खत्म नहीं हुआ है।