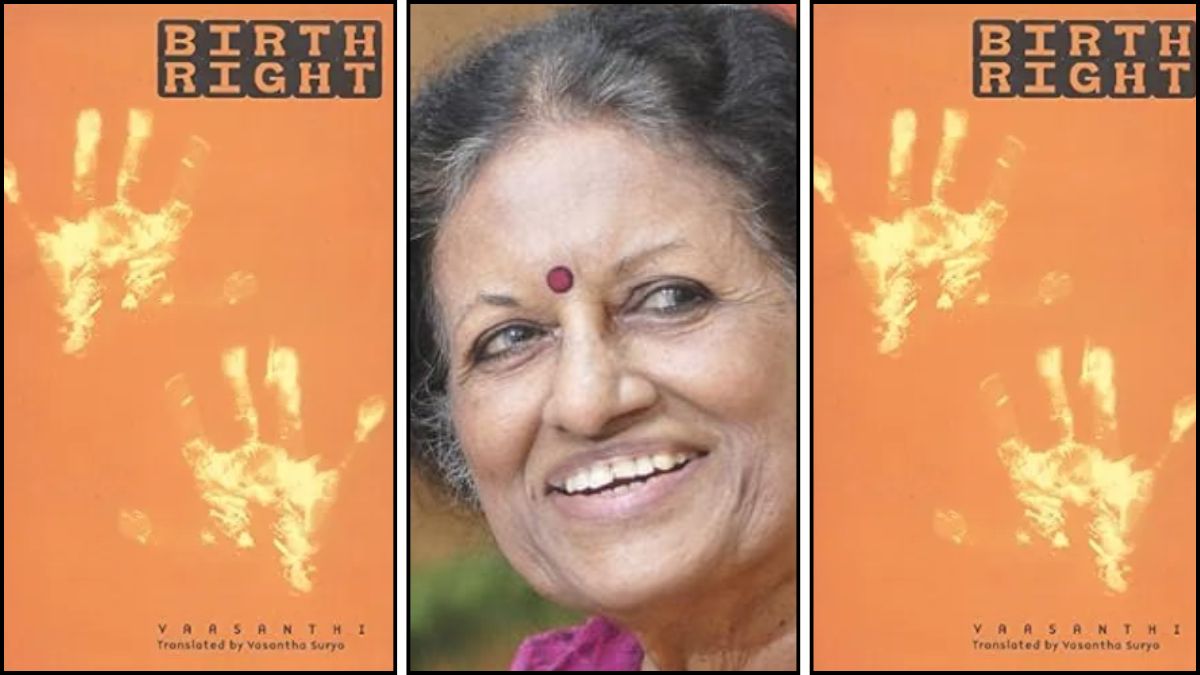

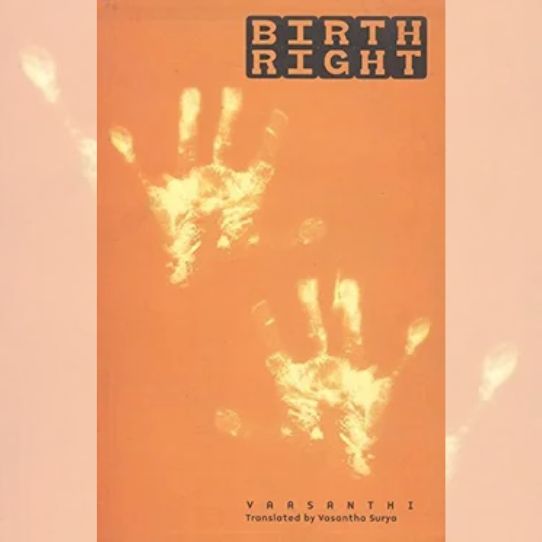

बर्थराइट उपन्यास सबसे पहले 1996 में तमिल भाषा में ‘कड़इसी वरई’ के नाम से प्रकाशित हुआ। इसे लेखिका वासंती ने लिखा था जिसे बाद में वसंत सूर्य ने अंग्रेज़ी में अनुवाद किया और 2004 में यह बर्थराइट नाम से प्रकाशित हुआ। यह किताब ज़ुबान प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, जो अमूमन अपने नारीवादी प्रकाशनों के लिए जाना जाता है। किताब की भाषा सरल है और इसे पढ़ने के दौरान कहीं भी ऊब नहीं महसूस होती, बल्कि ऐसा लगता है कि हरेक घटना आपकी आँखों के सामने घट रही हो। कभी इसे पढ़ते हुए आप विचलित महसूस करेंगे, तो कभी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। वसन्त सूर्या ने इसका तमिल से अंग्रेज़ी अनुवाद भी काफ़ी शानदार ढंग से किया है। पैतृक संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार और कन्या भ्रूण हत्या के साथ-साथ यह समाज में महिलाओं के प्रति होनेवाले और भी कई किस्म के भेदभावों को उजागर करता है।

यह उपन्यास मनोहारी (संक्षेप में मनो) नाम की महिला के इर्द-गिर्द केन्द्रित है, जो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके तमिलनाडु में सलेम के पास स्थित अपने पैतृक घर में लौट आती है। वहां वह स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में अपना एक क्लिनिक खोल लेती है। इस क्लिनिक में उसका मुख्य काम गैर कानूनी ढंग से कन्या भ्रूण हत्या करना है। इसे करने के पीछे उसका तर्क यह होता है कि ऐसा करके वह महिलाओं को बेटी जन्मने की वजह से ससुराल वालों की तरफ़ से उनके प्रति होने वाली प्रताड़ना से बचा रही है। साथ ही उन अजन्मी बच्चियों को उन अत्याचारों से बचा रही है, जो उनके साथ केवल इसलिए किए जाएंगे क्योंकि वे लड़कियां होंगी। मनो के यह सब करने के पीछे उसके बचपन और किशोरावस्था के अनुभव ज़िम्मेदार हैं।

इस क्लिनिक में उसका मुख्य काम गैर कानूनी ढंग से कन्या भ्रूण हत्या करना है। इसे करने के पीछे उसका तर्क यह होता है कि ऐसा करके वह महिलाओं को बेटी जन्मने की वजह से ससुराल वालों की तरफ़ से उनके प्रति होने वाली प्रताड़ना से बचा रही है।

मनो के बचपन और किशोरावस्था के अनुभव

मनो को अपने घर-परिवार में लगभग उसी किस्म के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो हमारे समाज में आमतौर पर लड़कियों को करना पड़ता है। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती है, लेकिन उसकी माँ और दादी इस बात के लिए उसे कभी भी प्रोत्साहित नहीं करती हैं, बल्कि यह बोलकर उसे हतोत्साहित करती हैं कि जो पुरुष उससे शादी करेगा वह ये नहीं देखेगा कि उसके पास कितनी डिग्री है। वह तो यही देखेगा कि उसे चावल बनाना आता है या नहीं। अगर उसे यह सब नहीं आएगा तो वो उससे शादी नहीं करेगा। जब वह अपनी माँ से कॉलेज जाने की इच्छा जताती है, तो उसकी माँ हंसने लगती हैं और दादी कहती हैं कि उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस घर में कोई भी उसके कमाने पर निर्भर नहीं है। वह पुरुष नहीं बन सकती। उसे आगे पढ़ने की अनुमति अपने पिता से तब मिलती है, जब वह भूख हड़ताल कर देती है।

खुद को बार-बार साबित करती मनो

मनो पढ़-लिखकर डॉक्टर तो बन जाती है, लेकिन वह अपने पिता के सामने बार-बार खुद को साबित करती नज़र आती है। वह बहुत सारे डर के साथ जी रही होती है। पिता के उसको उत्तराधिकारी न बनाने का डर, पिता की मृत्यु होने पर लड़की होने की वजह से उसे उनके अन्तिम संस्कार से वंचित कर दिए जाने का डर और यह डर कि कोई भी पुरुष उसके साथ उस गांव में उसके पैतृक घर में रहने की शर्त पर उसके साथ विवाह को तैयार नहीं होगा। अगर कोई होगा भी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी सम्पत्ति के लिए। पहले दो डर उसके सबसे बड़े डर हैं। ये डर ऐसे ही नहीं उपजे हैं। इनके उपजने के पीछे कई वजह हैं।

वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती है, लेकिन उसकी माँ और दादी इस बात के लिए उसे कभी भी प्रोत्साहित नहीं करती हैं, बल्कि यह बोलकर उसे हतोत्साहित करती हैं कि जो पुरुष उससे शादी करेगा वह ये नहीं देखेगा कि उसके पास कितनी डिग्री है।

पिता के रूढ़िवादी सोच से जूझती मनो

मनो जब उन्नीस वर्ष की थी, तब एक बार वह अचानक हॉस्टल से घर आती है और उसे अपनी माँ से पता चलता है कि उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति के लिए उसके पिता दूसरा विवाह करने का विचार कर रहे हैं। इस पर वह बहुत क्रोधित होती है। उसके क्रोधित होने पर उसके पिता को अपना यह विचार त्यागना पड़ता है। इसी तरह एक बार उसके पिता अपने मित्र के अन्तिम संस्कार में जाते हैं। लौटने पर चिन्तित स्वर में मनो को बताते हैं कि चिता को अग्नि देनेवाला कोई नहीं था। मनो के यह पूछने पर कि उनके बच्चे हैं या नहीं, वे कहते हैं कि एक विवाहित बेटी है और परंपरा के मुताबिक विवाहित बेटी को चिता को अग्नि देने का अधिकार नहीं।

वह चाहती है कि अगर वह उससे शादी करे, तो उसके साथ उसके पिता के घर में ही आकर रहे। इस पर प्रेमी जवाब देता है कि उसकी यह शर्त बहुत ही विचित्र है। कोई भी पुरुष इसे स्वीकार नहीं करेगा।

यह सब सुनकर मनो को यह आशंका घेर लेती है कि उसे अपने पिता की चिता को अग्नि देने का अधिकार मिलेगा भी या नहीं। उसका एक प्रेमी है जिसके साथ भी उसके कुछ मसले चल रहे हैं। वह चाहती है कि अगर वह उससे शादी करे, तो उसके साथ उसके पिता के घर में ही आकर रहे। इस पर प्रेमी जवाब देता है कि उसकी यह शर्त बहुत ही विचित्र है। कोई भी पुरुष इसे स्वीकार नहीं करेगा। काफी दिनों तक दोनों में इसे लेकर मतभेद चलते हैं। अपने जीवन की इन सभी घटनाओं की वजह से मनो एक चिड़चिड़ी और आक्रामक सी महिला डॉक्टर बन जाती है। पूरे उपन्यास दौरान वह अपनी महिला मरीज़ों से शायद ही कभी प्यार से बात करती नज़र आती है।

पिता के उसको उत्तराधिकारी न बनाने का डर, पिता की मृत्यु होने पर लड़की होने की वजह से उसे उनके अन्तिम संस्कार से वंचित कर दिए जाने का डर और यह डर कि कोई भी पुरुष उसके साथ उस गांव में उसके पैतृक घर में रहने की शर्त पर उसके साथ विवाह को तैयार नहीं होगा।

हक़ीक़त को बयान करती हुई कहानी

चाहे पिता द्वारा बेटे के लिए दूसरी शादी पर विचार करना हो, क्लिनिक में पुत्र की चाह में बार-बार गर्भपात के लिए मजबूर महिलाओं का चित्रण हो, या फिर उसके घर में काम करनेवाली महिला रसम्मा के पति की मृत्यु के बाद रसम्मा के परिवार द्वारा उसे दोबारा शादी की अनुमति न देना हो, ये सभी हमारे समाज की कड़वी सच्चाई को बयान करते हैं। पढ़ने के लिए इस किताब को चुनने से पहले, किसी पाठक के मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि आज से 28 साल पहले लिखे गए उपन्यास की आज के दौर में भला क्या प्रासंगिकता होगी। लेकिन, जैसे-जैसे आप किताब पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि यह सब आज भी तो हो रहा है। कहानी का अन्त ज़रूर एक उम्मीद लेकर आता है। अन्त में मनो के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि वह यह फैसला लेती है कि वह अब कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेगी। कुल मिलाकर यह एक पढ़ने लायक किताब है, जो हमें समाज में महिलाओं के साथ होने वाले कई तरह के भेदभावों से रूबरू कराती है।