हर साल जून महीने को दुनिया भर में ‘प्राइड मंथ’ के रूप में मनाया जाता है। यह महीना LGBTQIA समुदाय और एक नागरिक के रूप में सम्मानित जीवन जीने के उनके अधिकार को मान देने के लिए समर्पित किया गया है। इसका मूलभाव है कि आप अपने होने पर गर्व कर सकें, भले ही आप जिस भी लिंग के व्यक्ति से प्रेम करते हो, आपकी यौनिकता चाहे जो हो और उस आधार पर आपके साथ भेदभाव न किया जाए। प्राइड मंथ में क्वीयर समुदाय के प्रति घृणा, अज्ञानता को खत्म करने, उनकी मौजूदगी को मान देने और एक बेहतर समाज बनाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। इसी कड़ी में यह ज़रूरी हो जाता है कि हमारे बीच अलग-अलग कार्यक्षेत्रों में मौजूद LGBTQAI+ समुदाय के लोगों को, जो लगातार रूढ़ियों से लड़ते हुए अपने लिए बेहतर मुकाम तलाश रहे हैं उनकी पहचान की जाए। यह लेख ऐसी ही एक बेहतरीन ट्रांस महिला के बारे में है, जो भारत की पहली ट्रांस फ़ोटो जर्नलिस्ट के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। आइए जानते हैं ज़ोया लोबो के बारे में।

“आज जब मेरी बहन समाचार पत्रों में मेरे बारे में पढ़कर मुझे तारीफ़ें भेजती है तो मुझे लगता है अब मैं स्वीकार की जा रही हूं। मैं परिवारों को बताना चाहती हूं कि अगर आपके घरों में कोई ट्रांस बच्चा है तो कृपया उसे अपना समर्थन दें। शिक्षित करें ताकि उन्हें लोकल ट्रेनों में भीख न मांगनी पड़े।” मुंबई की ज़ोया थॉमस लोबो ‘मैक कास्मेटिक’ से बात करते हुए अपनी यह बात साझा करती हैं। यह महज़ शब्दों में लिपटी पंक्तियां भर नहीं बल्कि भारत की पहली महिला ट्रांस फ़ोटोजर्नलिस्ट की आपबीती से उपजे अनुभव हैं। बताते चलें कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितंबर 2018 में 158 साल पुरानी औपनिवेशिक और रूढ़िवादी धारा 377, जो समलैंगिक संबंधों को अप्राकृतिक और अवैध बताती थी, ध्वस्त कर LGBTQAI+ समुदाय के लिए एक बड़ा कानूनी बदलाव किया गया। हालांकि इसके तीन साल बाद भी धरातल पर इस समुदाय के लोगों के प्रति कोई समावेशी नज़रिया देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में आज से बीस साल पहले इस समुदाय के लोगों के लिए परिस्थितियां कैसी रही होंगी, यह कल्पना कर पाना भी आसान नहीं है।

और पढ़ें : जानें : भारत की पहली ट्रांस वेबसाइट की संस्थापिका नेसारा के बारे में

ज़ोया ने यह सब निजी स्तर पर महसूस किया है। उनका जन्म मुंबई के एक सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन में ही पिता की मौत हो जाने से उनकी और बहन की ज़िम्मेदारी मां पर आ गई। सामाजिक रूढ़िवाद और ट्रांस समुदाय को लेकर बनी नकारात्मक धारणा के कारण बाद में भी वह अपनी यौनिकता को लेकर परिवार में बात नहीं कर पा रही थीं। 18 साल की उम्र में जब उनके लिए अपनी पहचान को दबा पाना मुश्किल होने लगा, तब पहली बार उन्होंने अपने ट्रांस होने की बात सबके सामने रखी। इसके बाद उनका जीवन कठिन होता चला गया और उनके पास परिवार से अलग रहकर समुदाय के अधिकतर लोगों की तरह अपना गुज़ारा करने के लिए लोकल ट्रेनों में भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नही बचा। वह मुंबई लोकल की ट्रेनों में भीख मांगते हुए रोज़ का लगभग 500 से 1000 रुपए जमा कर पाती थीं, जिससे अपना खर्च चलाती थीं।

‘द हमसफ़र ट्रस्ट’ से बात करते हुए वह बताती हैं कि जिस दौरान वे लोकल ट्रेनों में भीख मांग रही थीं उसी दौरान उन्हें ‘हिजड़ा-शाप की वरदान’ नाम की एक शार्ट फ़िल्म में एक छोटी भूमिका में काम करने का अवसर मिला। इस फ़िल्म और उनकी भूमिका ने ऑनलाइन बहुत सराहना बटोरी जिसके बाद कलाकारों को सम्मान देने के लिए एक इवेंट आयोजित किया गया जहां से उन्हें पहचान मिलनी शुरू हुई। इसी कार्यक्रम में ‘कॉलेज टाइम्स’ के को-एडिटर से उनकी मुलाकात हुई जिसने इनकी क्षमताओं को पहचानते हुए इन्हें रिपोर्टर नियुक्त किया। हालांकि इस दौरान तक भी उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या बदलाव होने वाला है, फिर भी ज़ोया ने महसूस किया कि तस्वीरें खींचने और कैमरे को लेकर उन्हें एक खास तरह की दिलचस्पी है। उन्होंने भीख मांगते हुए अपनी जमा पूंजी जुटाई और पहली बार अपने लिए एक सेकंड-हैंड कैमरा ख़रीदा। वह लगातार तस्वीरें खींचते हुए इसमें पारंगत होने की कोशिश करती रहीं लेकिन अभी भी वह आजीविका चलाने के लिए ट्रेनों में भीख मांगती थीं।

दरअसल, कोरोना महामारी की पहली लहर में सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ने से दिहाड़ी मज़दूरी और हर दिन कमाकर खाने वाले लोगों के सामने खाने-जीने और रहने का संकट पैदा हो गया। ट्रांस समुदाय के लोग भी इससे बड़े स्तर पर प्रभावित हुए। ट्रेन बंद होने के कारण अब उनके पास पैसा कमाने का कोई विकल्प नहीं बचा था। ज़ोया स्लम में किराए के मकान में रहती थीं, जिसका किराया चुकाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। हालांकि मकान मालिक ने हालात समझते हुए उनपर कोई दबाव नहीं डाला था, फिर भी ज़ोया अपने आप पर निर्भर रहते हुए कुछ बेहतर करना चाहती थीं। इसी बीच एक दिन उन्होंने बांद्रा स्टेशन के बाहर जमा बड़ी भीड़ देखी। यह भीड़ प्रवासी मज़दूरों की थी जो लंबे लॉकडाउन के चलते अपनी रोज़ी-रोटी खो चुके थे और अब वापस अपने गांव जाने के लिए विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे। ज़ोया ने लोगों की तकलीफ़ महसूस की और इस त्रासदी में उनकी समस्याओं को सार्वजनिक स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए अपने कैमरे में कई तस्वीरें कैद कर लीं। उनकी तस्वीरें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों द्वारा प्रयोग की गईं और इस घटना ने उन्हें भारत की पहली ट्रांस महिला फोटोग्राफर बना दिया।

और पढ़ें : समीरा एम जहांगीरदार : LGBTQI+ के अधिकारों के लिए लड़ने वाली ट्रांस कार्यकर्ता

ज़ोया एक पत्रकार की तरह दुनिया के सच उसके सामने शीशे की तरह रखना चाहती हैं। वह ट्रांस समुदाय के लोगों को मीडिया और फोटोग्राफ़ी की ट्रेनिंग देना चाहती हैं। उनका मानना है कि यदि उन्हें रिपोर्टिंग और उपकरण संभालने संबंधी उपयुक्त सहयोग मिलेगा तो उनके पास भी आजीविका के बेहतर अवसर होंगे। ज़ोया की इस बात में उनकी पीड़ा साफ़ दिखाई देती है। हमारे देश में आज भी ट्रांस समुदाय के पास पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर नहीं उपलब्ध हैं। आज भी घरों में ट्रांस पहचान को स्वीकार्यता नहीं मिली है। अभी भी इस समुदाय के अधिकांश लोग भीख मांगते हुए या नाच-गाकर पारंपरिक रूप से ही जीवनयापन कर रहे हैं। आप फिल्मों या एडवरटाइजिंग बिज़नेस में देखेंगे, तब भी पाएंगे कि वहां भी ट्रांस समुदाय की इस छवि को तोड़ने की बजाय मजबूत ही किया जा रहा है। इस रूढ़िवादी माहौल में ज़ोया जैसे साहसी लोगों का आगे बढ़ना पूरे समुदाय के लिए उम्मीद की एक किरण है। ज़ोया का मानना है कि आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण से ही ट्रांस समुदाय के लोगों की मुक्ति संभव है। ज़ोया के संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास पर हमें गर्व है। 26 साल की ज़ोया अब एक स्वतंत्र फोटोजर्नलिस्ट की पहचान के साथ आज अपने लिए अलग रास्ता बना रही हैं। उन्हें बॉम्बे न्यूज़ फोटोग्राफर असोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के श्रम मंत्री द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। साथ ही क्वीयर समुदाय के लिए काम करनेवाली संस्था ‘हमसफ़र ट्रस्ट’ की ओर से उन्हें भारत की पहली महिला ट्रांस फोटोजर्नलिस्ट का तमगा भी दिया जा चुका है।

और पढ़ें : तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में ट्रांस महिलाओं द्वारा संचालित एक डेयरी फार्म

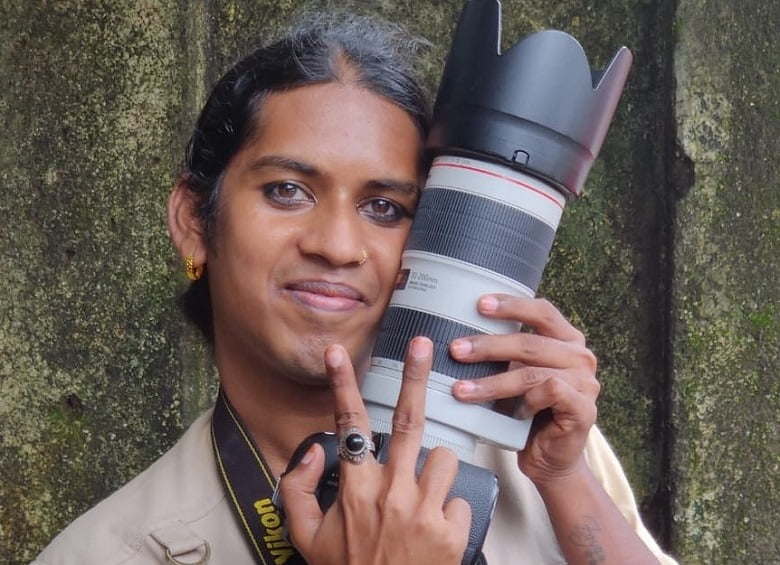

तस्वीर साभार : Makers India