हेलेना रुबिन्सटन पोलिश-अमरीकन थीं, उन्होंने एक कॉस्मेटिक कंपनी की शुरुआत की थी जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया था- ‘हेलेना रुबिन्सटन इंकॉर्पोरेटड कॉस्मेटिक्स कंपनी।’ इस व्यवसाय से वह दुनिया की सबसे अमीर औरतों में से एक बनीं। हेलेना ने एक बार कहा था, “कोई औरत बदसूरत नहीं होती, बस आलसी होती है।” हो सकता है कि पहली बार पढ़ते हुए आपको इस बयान में कोई दिक़्क़त नज़र ना आए लेकिन यह बयान ‘सुंदर’ दिखने को महिलाओं का काम और उनकी जिम्मेदारी की तरह पेश करता है। जो महिलाएं इस ‘सुंदरता’ की परिभाषा के लायक अपने आप को प्रशिक्षित नहीं करती उन्हें आलसी कह दिया गया है। आलसी इसलिए क्योंकि वे अपने आप को ‘प्रजेंटेबल’ बनाने में ध्यान नहीं दे रही हैं। यहीं से ‘सुंदर’ या ‘प्रेज़ेंटेबल’ होने के ढांचे में बाज़ार का हस्तक्षेप होता है। हेलेना का वह स्टेटमेंट पढ़ते हुए मुझे अपने आसपास की कई हमउम्र लड़कियों के निज़ी कड़वे अनुभव याद आते हैं। यह भी याद आता है कि इससे उबरने के लिए उन्होंने क्या तरीक़े चुने।

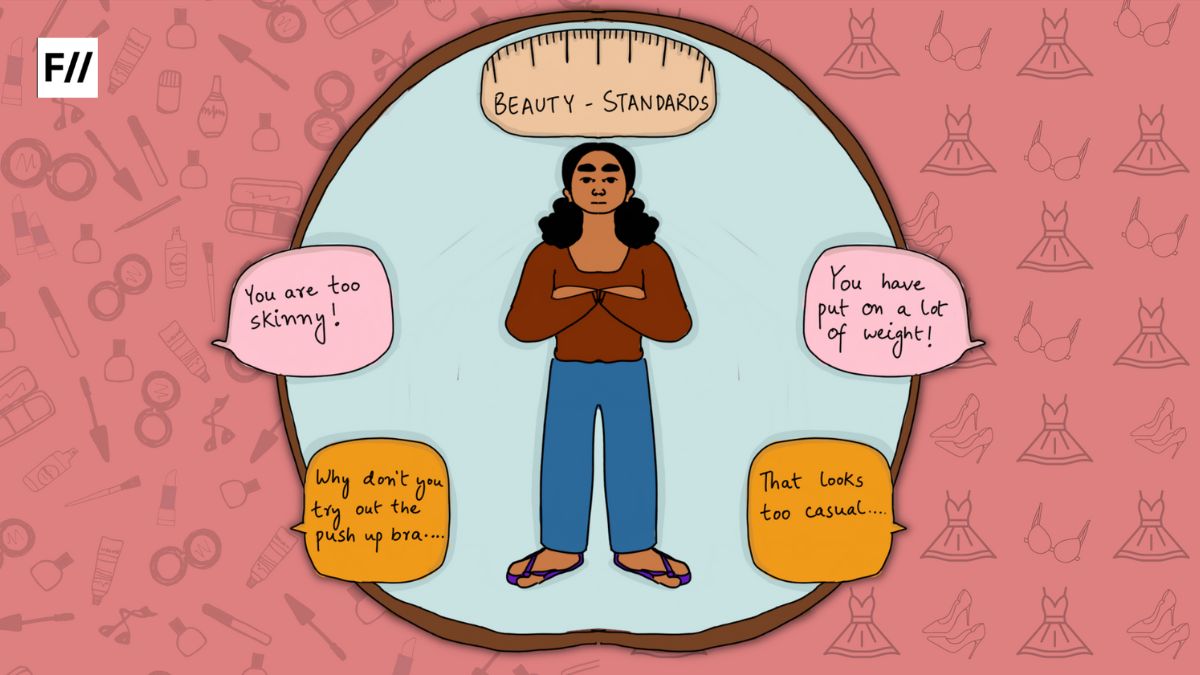

बचपन में, टीनएज के दिनों में, घरवालों या घर के बाहर कभी न कभी या लगातार उन्हें महसूस करवाया गया होता है कि वे सुंदर नहीं हैं। सुंदर न होने का कारण किसी के लिए उसका सांवला रंग था, किसी की लंबाई, किसी के स्तन का आकार, किसी के शरीर का वज़न, चेहरे पर उगने वाले बाल इत्यादि। लंबे समय तक अपने शरीर को लेकर टिप्पणियों का सामना करने के बाद लड़कियां अपने अपने तरीक़े से इससे उबरना चाहती थीं। उनमें से कई जब अपने शहर से बाहर आई, अपने आप को ग्रूम करने के तरीके जाने। उन्हें एस्थेटिक की समझ हुई, सेल्फ केयर के हवाले से कॉस्मेटिक प्रोडक्टस के बारे में जाना, वजन बढ़ाने या घटाने के तरीकों से उनका परिचय हुआ, उन्हें पता चला कि चेहरे और शरीर से बाल हटाए जा सकते हैं। उनमें से कई लड़कियां कहती हैं कि वही दोस्त जो उन्हें सुंदर नहीं मानते थे आज उनकी तस्वीर देखकर आश्चर्य करते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं।

समाज ने हमेशा स्त्रियों या स्त्रीत्व को सुंदरता से जोड़ा। सुंदरता की परिभाषा को चुनौती देने या उसे तोड़ने के बजाय कई बार औरतें मेल गेज़ यानी मर्दाना चश्मे से अपने आप को देखने लग जाती हैं। जैसे ही उनके पास संसाधन और जानकारी आती हैं वे इस संसाधन का प्रयोग खूबसूरती से जुड़ी उस चीज़ को हासिल करने में करती हैं जिसके लिए उन्हें समाज द्वारा हीन महसूस करवाया गया हो। यहीं, पर इस पूरी प्रक्रिया के विरोध में एक और बात सामने आती है। मैरी वुल्स्टोन क्राफ्ट से लेकर नाओमी वुल्फ़ जैसी नारीवादी महिला सुंदरता के ‘गिल्ट केज़’ यानी बेचारगी के पिंजड़े से बाहर आने की पक्ष लेती हैं। उनका मानना है कि जैसी भी शक्ति या सुख का अनुभव महिलाएं सुंदर माने और कहे जाने से पाती हैं उसका त्याग किया जाना चाहिए। अपने आप को आइने में देखते हुए कई बार हमारे द्वारा अपने लिए किए गए चुनाव हमारे अकेले के नहीं होते बल्कि उस चुनाव या प्रेफरेंस के पीछे हमेशा कंडिशिंग होती है। अच्छे और बुरे अनुभव दोनों ही इस कंडिशनिंग का हिस्सा होते हैं। सोचने की जरूरत है कि क्या असल में सुंदरता हासिल करने के लिए बेचे जा रहे उन उत्पादों का चुनाव हमारा स्वतंत्र चुनाव है या हम अपने दिमाग में बने एक इमेज़ के ग़ुलाम हैं, वो इमेज़ जो हज़ारों अख़बार के पन्नों, विज्ञापन, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पितृसत्ता हमारे लिए बना रहा है।

और पढ़ें : सुंदरता के पितृसत्तात्मक मुखौटे के पीछे भागता हमारा समाज

सौंदर्य उत्पादों और बाज़ार द्वारा ‘चयन’ शब्द के ग़लत इस्तेमाल के मायाजाल में अतार्किक रूप से ना फंसने के लिए ख़ुद को क्रोस चेक करना जरूरी है कि जिस सौंदर्य मानक को पाने के लिए कैपिटल खर्च हो रहा है, जिसे देखकर ठीक वैसा बनने की चाहत रखी जा रही है, सुंदरता का वह पैमाना किसी समुदाय के सांस्कृतिक शोषण या महिलाओं पर थोपी गई पितृसत्ता का गैर-जिम्मेदाराना रिपैकेजिंग तो नहीं है।

यह लिखते हुए एक किस्सा याद आता है। बॉडी हेयर को लेकर मेरे निज़ी अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं, लम्बे समय तक मैं अपने बायोलोजीकल जीन्स को कोसती थी। मेट्रो सिटी आकर जब शरीर के बाल हटवाने की प्रक्रिया, वैक्सिंग के बारे में पता चला मुझे लगा यही मेरी समस्या का समाधान है। हालांकि वैक्सिंग के ख़र्चे को ध्यान रखते हुए मैं हाथ, पैर के बाल शेव करने लगी। उस समय जब किसी ऐसी लड़की को देखती जिसके हाथ,पैर में बाल न हो, मैं जोड़ने लगती कि इसने महीने में वैक्स का कितना खर्चा बचा लिया होगा। धीरे-धीरे महिलाओं के शरीर के बाल हटवाने के चलन के पीछे का इतिहास पता चला। हालांकि मैं ऐसा किसी पुरूष साथी के नज़र में सुंदर दिखने के लिए नहीं कर रही थी और इसे अपनी पंसद मानती थी। लेकिन महिलाओं का बॉडी हेयर और बाज़ार ने इसे कैसे महिलाओं के संदर्भ में इस्तेमाल किया, यह इतिहास जानना मुझे व्यक्तिगत तौर पर अपनी इस चॉइस को लेकर असहज करने लगा। क्या ‘ठीक’, ‘साफ़’, ‘मौक़े के लायक’, ‘प्रेफरेबल’ है इस शब्दों के बारे में हमारी सोच एक तरह के कंडिशिंग से आती है। हमारे जीवन के सभी चयन और ‘प्रेफरेंस’ कहीं न कहीं कंडिशिंग और आसपास से हम जिस तरह के मुध्यधारा एस्थेटिक का उपभोग कर रहे हैं वहां से आते हैं। अपने लिए चॉइस और बाज़ार के दिए खाद-पानी के बीच फ़र्क कर पाना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। औरतों के लिए उतना ही ज़रूरी है अपने आप के साथ बहुत कठोर नहीं होना क्योंकि छोटी उम्र से कई तरह की सुंदरता की परिभाषा का बोझ उठाते हुए उस पिंजड़े से निकलना और उस परिभाषा को अपने निज़ी चुनावों में चुनौती देने से लेकर उससे उबरने में समय लग सकता है।

नाओमी वुल्फ़ अपनी क़िताब ‘द ब्यूटी मिथ’ में एक शब्द का प्रयोग करती हैं, ‘कल्चरल कॉन्सपिरेसी’। वह कहती हैं इस सांस्कृतिक षड्यंत्र के पीछे कौन है पता लगाना मुश्किल है। बाज़ार का हस्तक्षेप होते ही मामला और पेचीदा हो जाता है। बढ़ती उम्र के साथ अगर कोई महिला ‘बदसूरत’ नहीं दिखना चाहती तो बाज़ार ‘एन्टी एजिंग क्रीम’ लेकर खड़ा है। नाओमी लिखती हैं कि महिलाओं की पत्रिका ने नारीवाद के कई कॉन्सेप्ट्स से महिलाओं को परिचित कराया लेकिन ऐसा करते हुए ये पत्रिकाएं एक ऐसी बात भी करती हैं जो उसे अंतर्विरोध यानी कंट्राडिक्शन से भर देता है। वह बात है ‘ब्यूटी मिथ’। त्वचा, खानपान से लेकर सर्जरी तक के हवाले से सुंदरता की ऐसी काल्पनिक तस्वीर बनाई गई है जिसमें पैसे लगाकर आप बाज़ार से ‘सुंदरता’ ख़रीद सकते हैं। जहां महिलाओं के लिए पितृसत्ता द्वारा बनाई गई सुंदरता की परिभाषा खारिज़ करने की बात हो रही है, वहीं उसी परिभाषा के अनुसार जिसे सुंदर कहा जाएगा ठीक वैसा होने के तरीक़े बाज़ार द्वारा चॉइस के नाम पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

और पढ़ें : औरतों के शरीर पर बाल उगना एक सामान्य बात ही तो है!

न्यू मीडिया और प्रतिनिधित्व कितना समावेशी है?

अब जब न्यू मीडिया सुंदरता की प्रचलित परिभाषा तय करने में एक अहम भूमिका अदा करता है, महिलाओं को हमेशा ये बात याद दिलाई जाती है कि आजकल क्या चीजें सुंदर मानी जा रही हैं। और उन्हें उन पैरामीटर्स को कैसे अपनाना है। फोटोशॉप ऐप, बीयूटीफाई करने वाले ऐप की मदद से न्यू मीडिया सुंदरता की ऐसी इमेज़ सेट करता है जिसे साधारण रूप से हासिल करना मुश्किल है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और महिलाओं के साथ उसके रिश्ते को ज्यादातर चॉइस की नज़र से देखा गया है लेकिन चूंकि यह मामला कई परतों में खुलता है इसे उनकी मनोस्थिति पर पड़ने वाले दवाब की तरफ़ दे भी देखा जाना चाहिए कि कैसे उत्पाद अपने ग्राहक की सेल्फ़ इमेज यानी अपनी नज़र से अपने आप को देखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अपने बुरे निज़ी अनुभवों के कारण महिलाएं काफ़ी ट्रॉमा पहले से झेल चुकी होती हैं, उनका आत्मविश्वास कम होता रहता है। यह इंडस्ट्री कई बार उन्हें आत्मविश्वास के पैकेज में ख़ुद को सुंदरता के पितृसत्तात्मक मानकों को स्वीकार करते हुए ‘ग्रूम’ करने का उत्पाद बेचती है।

‘सुंदर’ दिखने के लिए ख़र्च किए जा रहे पैसों में व्यक्ति जिन बातों से प्रभावित होता है उसमें न्यू मीडिया की भूमिका अहम है। नाओमी वुल्फ़ ‘ब्यूटी मिथ’ की थ्योरी देते समय कहती हैं कि ‘ब्यूटी मिथ’ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि महिला कैसी दिखती है जबतक वह खुद को बदसूरत मानती है। देखने वाली बात है कि जब अलग-अलग शारीरिक बनावट वाली महिलाओं के लिए उनके शरीर पर की गई अलग अलग टिप्पणियों के कारण एक से बुरे अनुभव रहे हैं तो कौन है जो सुंदरता की सबसे प्रचलित और स्वीकृत परिभाषा देता है? और किस परिभाषा में फिट होने की होड़ में बाज़ार अपने उत्पादों को ‘सेल्फ़ केयर’ के चमकते टैग तले ढककर बेचता है? सबसे अहम सवाल, क्या महिलाओं का अपने आप पर कोई अधिकार है? यह सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पितृसत्तात्मक धारणा यही रही है कि महिलाएं पुरुषों के लिए सजती या उन्हें आकर्षित करने के किये सुंदर दिखना चाहती हैं।

त्वचा, खानपान से लेकर सर्जरी तक के हवाले से सुंदरता की ऐसी काल्पनिक तस्वीर बनाई गई है जिसमें पैसे लगाकर आप बाज़ार से ‘सुंदरता’ ख़रीद सकते हैं।

सामाजिक ढांचों को मजबूती से स्थापित करने और महिलाओं के लिए सुंदर दिखने से जुड़ी एंग्जायटी में न्यू मीडिया भी ज़िम्मेदार है। कई सारे सौंदर्य उत्पादों का व्यवसाय महिलाओं के इसी व्यक्तिगत मानसिक हालात से चलता है। सुंदरता की प्रचलित अवधारणा से एक तरह की मनोग्रहित यानी ऑब्सेस्ड कल्चर को जन्म लेती है। फिर सवाल यह उठाता है कि क्या गोरे होने की क्रीम खरीद रही महिला पितृसत्ता का बनाया नज़रिया जो गोरी चमड़ी को बेहतर मानती है उसमें फिट होने के लिए ऐसा कर रही है या वह सिर्फ अपने स्किन की देखभाल करने का एक मामूली चुनाव कर रही है। ब्यूटी से जुड़े ऐसे चुनावों में कई परतें हैं। सौंदर्य उत्पादों का बाज़ारीकरण जिस तरह से रंगभेद और यौन आकर्षण को एक बिंदु पर लाकर खड़ा करता है वह बेहद खतरनाक है। उदाहरण के तौर पर, लंबे समय तक अफ़्रीकी महिलाओं के सिर के बाल की प्राकृतिक बनावट को ‘सभ्य’ या ‘प्रेज़ेंटेबल’ नहीं माना जाता था। साल 2019 में वर्जीनिया के एक स्कूल में 12 साल की अमारी एलेन के बालों को तीन श्वेत लड़कों ने ज़बरदस्ती काट डाला क्योंकि उसने डेड लॉक्स बनाये हुए थे। डेड लॉक अफ़्रीकी बालों पर बनाया गया उनका एक पारंपरिक हेयरस्टाइल है। उनके ऐसे कई पारंपरिक हेयरस्टाइल बालों की सुंदरता की मुख्यधारा परिभाषा में नहीं आते थे। दुनियाभर में रहने वाली अफ़्रीकी मूल की महिलाओं को हेयर स्ट्रेटनिंग यानी बालों को सीधे करने वाले उत्पाद बेचे गए हैं। उन्हें पश्चिम द्वारा निर्धारित सुंदर बालों का आईडिया बेचा गया।

और पढ़ें : हमारे घरों से होती है बॉडी शेमिंग की शुरुआत

अब वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। गोरे होने की क्रीम का व्यवसाय विश्वभर में महिलाओं को अपने विशेष ग्राहक की तरह देखता है। 2016 में संडेनीज़ कॉलेज की महिला विद्यार्थियों पर एक स्टडी की गई थी। ज्यादातर महिलाएं जो ऐसे क्रीम का उपयोग करती थीं उन्हें इस प्रॉडक्ट का स्किन पर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में मालूम था। फिर भी इस क्रीम के प्रयोग के लिए उन्होंने जो कारण बताए वे थे, सफ़ेद त्वचा का काले त्वचा से ज्यादा आकर्षक माना जाना, सुंदर और फ़ैशनेबल दिखने के लिए, श्वेत रंग की औरतों के साथ आसपास के लोगों का अच्छा व्यवहार, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। एक तरफ जहां न्यू मीडिया कई मायनों में ठीक काम करती दिखती है, जैसे ये बताने का काम कि त्वचा का रंग सिर्फ गोरे या काले की बाइनरी में नहीं देखा जा सकता, हर किसी का रंग अलग होता है। रंगभेद की समस्या पर स्टैंड लेती नज़र आती है। लेकिन एक बड़े पैमाने पर इसे पूरी तरह से समावेशी नहीं कहा जा सकता है।

फैशन और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स की भूमिका

भारत के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स की बात करें तो अपने कंटेंट में नारीवाद के विषय के अंदर फैशन और चॉइस की बात करते हुए कुछ को छोड़कर सभी इंफ्लुएंसर्स एक जैसे नज़र आते हैं। सोशल मीडिया के इन इंफ्लुएंसर्स की कमाई का मुख्य जरिया ऐसे कंटेंट बनाना होता है। इसलिए उनकी तरफ से अपने कंटेंट को लेकर न सोचना या जिम्मेदारी ना लेना कहीं से भी सही नहीं माना जाएगा। लाइफ़स्टाइल और कपड़ों पर बात करते हुए वे एक ऐसी ग्रूमिंग की बात करते हैं जो ‘एलीगेंट’ और ‘पॉलिश्ड’ लगे। इन शब्दों को वे आर्थिक रूप से सशक्त और स्वतंत्र महिला के एस्थेटिक से जोड़ते हैं। इस नैरेटिव से गांव-देहात और छोटे कस्बों की वे महिलाएं ग़ायब हैं जो सशक्त दिखने के फ़ैशन में इन कपड़ों को खरीदने की आर्थिक क्षमता नहीं रखतीं। वे महिलाएं जो दलित-बहुजन-आदिवासी समुदाय से आती हैं और जिनका काम ही ‘पॉलिश्ड’ एस्थेटिक के अंदर नहीं आता। वे साड़ी या अन्य भारतीय परिधानों के लिए ‘देसी’ या ‘संस्कारी’ शब्द का प्रयोग करती नज़र आती हैं। ऐसी वीडियो महिलाओं को पितृसत्ता के बनाई हुई उसी बाईनरी की तरफ ढकेलता है जिसमें कपड़े किसी के ‘देसी’, ‘संस्कारी’, ‘वाइफ़ मटेरियल’ या फिर ‘मॉडर्न’ और ‘मुंहफट’ होने का निर्धारण उसके कपड़े करते रहे हैं।

इन वीडियोज़ को देखने वाली औरतें, लड़कियां कहीं से भी हो सकती हैं, किसी छोटे गांव कस्बे से हो सकती है। ऐसे में उसे साड़ी लपेटे खेतों में श्रम करती अपनी मां, आसपास की औरतें सशक्त नारीवादी स्त्री की परिभाषा में इसलिए नहीं दिख पाएंगी क्योंकि वे ‘गर्ल बॉस’ जैसे कपड़े और एस्थेटिक नहीं रखती। ऐसी कई कहानियां हैं जहां न्यू मीडिया के दौर का युवा कार्यस्थल के दोस्तों या ऊंचे तबके से आने वाले दोस्तों के सामने अपनी माओं को सार्वजनिक ऑनलाइन या ऑफलाइन लाने में इसलिए हीन महसूस करता है क्योंकि वे ‘पॉलिश्ड’ नज़र नहीं आती। यह घटना भयावह है क्योंकि नारीवाद की चर्चा में ऐसी एकरसता और न्यू मीडिया कंटेंट का एक तरह के तबक़े को सशक्तिकरण का एकमात्र इमेज़ बताना कहीं से समावेशी नहीं है।

हालांकि अंतर्विरोध देखिए कि ऑक्सफेम 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 80% आर्थिक रूप से सक्रिय भारतीय महिलाएं कृषि क्षेत्र से जुड़ी हैं, जिसमें से 23% महिलाएं कृषि से जुड़े श्रम का काम करती हैं और 48% स्वयं किसान हैं। भारत में ज्यादातर महिलाएं जो खेतों में श्रम या खेतिहर मज़दूर काम करती हैं वे दलित बहुजन होती हैं। फिर भी ‘सशक्त महिला’ होने के एस्थेटिक की कल्पना से ये महिलाएं ग़ायब हैं या नाममात्र मौजूद हैं जो ‘देसी’ शब्द के साथ मजाकिया तरीक़े से जोड़ दी जाती हैं। सौंदर्य उत्पादों और बाज़ार द्वारा ‘चयन’ शब्द के ग़लत इस्तेमाल के मायाजाल में अतार्किक रूप से ना फंसने के लिए ख़ुद को क्रॉसचेक करना जरूरी है कि जिस सौंदर्य मानक को पाने के लिए कैपिटल खर्च हो रहा है, जिसे देखकर ठीक वैसा बनने की चाहत रखी जा रही है, बाज़ार द्वारा पेश किया जा रहा सुंदरता का वह पैमाना किसी समुदाय के सांस्कृतिक शोषण या महिलाओं पर थोपी गई पितृसत्ता की गैर-जिम्मेदाराना रिपैकेजिंग तो नहीं है।

और पढ़ें : खुद के लिए सजती-संवरती औरतें और उनकी दुनिया

तस्वीर साभार : Mint